You are here

Home ›Appendice: imperialismo ed inflazione

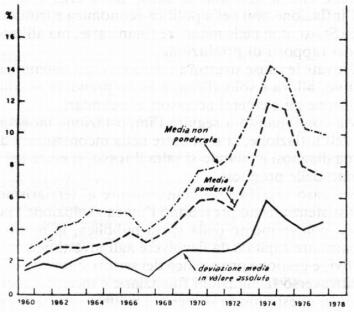

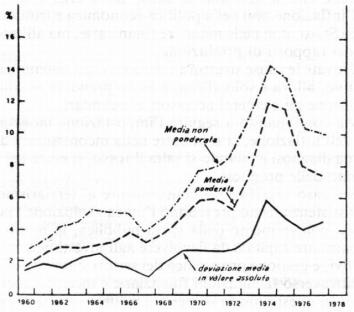

Immagine - Tabella 3 - Incremento dei prezzi (deflattore implicito del PIL, media dei paesi industriali) - Avvertenze: la curva in neretto è una media ponderata con l'importanza del PNL di ciascun paese e riguarda i paesi che la BRI considera nel gruppo degli industrializzati. La media non ponderata riguarda 20 paesi Ocse, ad eccezione di Australia, Lussemburgo, Nuova Zelanda e Svizzera. La media delle differenze assolute si riferisce a quest'ultima curva. - Fonte: BRI (2, 1977) per la media ponderata; Salant (318) per la media non pesata e le deviazioni 1960-74, completate al 1977 con calcoli propri.

Nell'affrontare, da un punto di vista economico, lo stadio di crisi raggiunto dai rapporti di produzione capitalistici nella fase del dominio imperialistico del capitale finanziario, a complemento di problemi quali la riduzione degli investimenti, la diminuzione della produzione, il conseguente processo internazionale di ristrutturazione, la disoccupazione ecc. (problemi che non sono oggetto di questo breve esame), ci sembra importante prendere in considerazione il fenomeno dell'inflazione, poiché su questo aspetto della crisi le politiche economiche dei paesi industrializzati operano da anni, se non per la sua eliminazione, almeno per il suo conteni mento.

L'inflazione, ovvero l'incontrollabile aumento dei prezzi delle materie prime come dei beni strumentali e di consumo, ha, da sempre, accompagnato lo sviluppo monopolistico del capitalismo, ma ha assunto toni allarmanti per intensità e conseguenze a partire dalla seconda metà degli anni sessanta, per raggiungere livelli abnormi negli anni settanta (vedere tabelle 3, 4 e 5).

Fonte: BRI (2, 1976) fino al 1976, elaborazioni dall'"Economist" 171 per i trimestri successivi." title="Tabella 4 - Prezzi in dollari dei prodotti primari (fine 1968 = 100)

Fonte: BRI (2, 1976) fino al 1976, elaborazioni dall'"Economist" 171 per i trimestri successivi." title="Tabella 4 - Prezzi in dollari dei prodotti primari (fine 1968 = 100) Avvertenze: L'indice è quello calcolato dall'Economist". La scala delle variazioni è logaritmica. Ciò vuol dire che ad eguali differenze sull'asse verticale corrispondono uguali saggi di variazione.

Fonte: BRI (2, 1976) fino al 1976, elaborazioni dall'"Economist" 171 per i trimestri successivi."/>

Avvertenze: L'indice è quello calcolato dall'Economist". La scala delle variazioni è logaritmica. Ciò vuol dire che ad eguali differenze sull'asse verticale corrispondono uguali saggi di variazione.

Fonte: BRI (2, 1976) fino al 1976, elaborazioni dall'"Economist" 171 per i trimestri successivi.

La cosiddetta inflazione a due cifre che, sino a pochi anni fa veniva considerata come fenomeno atipico, eccezionale, caratterizzante strutture economiche instabili e particolarmente deboli come i paesi dell'America Latina, ha assunto in questo ultimo periodo la caratteristica costante di indice rivelatore delle devastanti conseguenze della crisi di struttura dell'intero sistema pro duttivo mondiale.

L'approccio che la "scienza" borghese necessariamente ha assunto, sia nei confronti dell'inflazione, che della crisi è, giustamente, l'aspetto più immediatamente quantificabile, ricalca le solite teorie di mercato in termini di equilibrio del sistema e di rapporti tra domanda ed offerta.

In un caso il fenomeno e la sua entità deriverebbero dall'aumento dei costi di produzione che finirebbero per incidere sul prezzo finale delle merci, nell'altro l'inflazione si paleserebbe come eccesso di domanda nei confronti dell'offerta, ovvero come espansione della circolazione monetaria rispetto al volume complessivo degli investimenti produttivi e delle merci prodotte.

Teoria monetarista

Va da sé che in regime di economia di mercato, anche se caratterizzata dalla presenza dei monopoli, un eccesso di domanda sotto forma monetaria, non può che produrre un innalzamento dei prezzi delle merci; innalzamento tanto più veloce ed intenso, astrazion fatta dai fenomeni di induzione e di riporto, quanto maggiore è la massa circolante. Questa pretesa monocausa sarebbe responsabile delle disfunzioni del mercato, stravolgendo il rapporto tra produzione-prezzi-consumi. In termini astratti di economia politica il fenomeno inflazionistico avrebbe questo schema di sviluppo: sino a quando il rapporto tra domanda ed offerta si mantiene su livelli omogenei, il sistema nel suo complesso non ha grossi problemi, si presenta in uno stato di equilibrio, i prezzi non tendono al rialzo e non si ha il fenomeno dell'inflazione. I problemi cominciano a sorgere quando il complesso sociale delle attività produttive convoglia sul mercato una quantità di beni e servizi che non sono in grado di soddisfare la massa di moneta circolante, ovvero quando l'offerta è inferiore alla domanda. Sarebbe in questo caso che il mercato assumerebbe uno stato di disequilibrio; i prezzi delle merci, sollecitati dalla massa monetaria circolante, prenderebbero a salire e si creerebbero le condizioni del fenomeno inflazionistico.

Sin qui l'aspetto descrittivo. In successione, l'economia politica borghese individua le cause essenzialmente nell'intervento dello Stato in termini di assistenzialismo, abnorme allargamento del settore terziario, prevalentemente, se non esclusivamente statale, e nella po litica tributaria.

La causa maggiore, anche perché quantitativamente più rilevante e quindi in grado di rappresentare l'elemento trainante, sarebbe la spesa pubblica nei confronti del settore terziario cresciuto in questi ultimi decenni a dismisura; vero e proprio bubbone parassitario, in grado di imporre, con la sua possente mole, forti squilibri all'interno del rapporto domanda ed offerta, con tutte le conseguenze del caso.

Il settore incriminato, per definizione improduttivo, non solo va a gonfiare artificialmente la domanda senza un corrispettivo aumento della produzione, ma aggrava lo squilibrio già in atto con la sua sola presenza, distogliendo ingenti quote di capitale che potrebbero essere investite nella produzione con sommo profitto per gli imprenditori e per le leggi di equilibrio del mercato. In via subordinata, un'altra causa del processo inflattivo, nelle tesi della teoria monetarista, che suona più come un rimprovero allo stato moderno che come accusa, è la gestione statale deficitaria di settori deboli della produzione sociale. L'assistenzialismo, al contrario del terziarismo, pur essendo produttivo ma negativamente, concorrerebbe ad aggravare lo squilibrio impedendo al contempo una gestione in attivo o lo stornare capitali verso settori produttivi più remunerativi. I risultati sono concordi: minore produzione, minore offerta di merci sul mercato, più stipendi e salari, più do manda di beni e, quindi, più inflazione.

Oltretutto nei momenti di crisi, sempre accompagnati dal fenomeno inflattivo, l'inevitabile politica tributaria restrittiva penalizza, con imposte dirette e l'aumentato costo del denaro, larghi settori della piccola e media industria e mette ulteriormente in difficoltà alcuni settori della grande industria, con l'effetto di diminuire la produzione e di incrementare l'allontanamento da essa di cospicue quote di capitale finanziario che, agli incerti e costosi rischi della produzione, preferiscono l'avventura della speculazione contribuendo, così,all'aggravamento della crisi e dell'inflazione.

Certamente tutti questi fattori alimentano l'inflazione, ne rappresentano una componente a volte rilevante, ma non possono assurgere a ruolo di causa del fenomeno.

Se è vero che l'inflazione, in maniera progressiva, ha accompagnato lo sviluppo del capitalismo nella fase di maturità e della sua decadenza, ponendo in essere i fenomeni prima accennati, è anche vero che, osservando i grandi processi di accumulazione del capitale su scala internazionale, nelle fasi iniziali, espansive, l'allargamento del settore terziario, come la gestione in passivo di alcuni settori della produzione da parte dello Stato, non si sono mostrati (se non in minima parte) né come cause né come componenti del processo inflattivo, semplicemente perché in queste fasi il fenomeno o non esi ste, o non desta particolare preoccupazione.

È nelle fasi di crisi economica del sistema, quando cioè il rapporto di equilibrio tra produzione e consumo, tra domanda e offerta è già saltato, che questi aspetti diventano co-fattori di inflazione.

Facendo riferimento alla tabella n. 5 e a quella n. 6 (nelle due tabelle sono comparabili gli aumenti dei prezzi al consumo e all'esportazione) e facendo astrazione dal 1974, anno particolare per la concomitanza negativa di più fattori tra cui la crisi petrolifera, si può notare come sin dagli inizi degli anni settanta, data formale di avvio della crisi economica che ancora oggi devasta gli equilibri produttivi internazionali, l'inflazione, ovvero il costo sociale del terziario e dell'intervento assistenzialista dello Stato, era ben sopportata, ma che gli stessi e la conseguente inflazione, incominciavano a superare i limiti di guardia solo dopo l'aggravarsi delle condizioni di crisi economica dell'intero sistema produttivo. Il che impone che si cerchino le cause della crisi e quindi dell'inflazione non nella politica economica e tributaria dello Stato, non nelle manovre finanziarie, ma all'interno dei rapporti di produzione.

Trovate le cause strutturali della crisi nel sistema produttivo, allora e solo allora, è lecito prendere in considerazione gli elementi accessori e secondari.

Ma continuando a seguire l'impostazione monetari-sta dell'inflazione, ci si imbatte nella inconsistenza della sua diagnosi e quando si salta il fosso, si entra nel labirinto delle prognosi.

Nel caso specifico, le contromisure al terziarismo e all'assistenzialismo prevedono l'unica "soluzione" possibile: contenimento della spesa pubblica, in modo da risparmiare capitale da devolvere agli investimenti produttivi, e gestione privatistica dei settori statali deficitari, attraverso facilitazioni finanziarie e incentivi economici. In questo modo si spera di ridurre i consumi, aumentare la produzione e, di conseguenza, ricomporre l'equilibrio tra produzione e consumo e tra domanda ed offerta. Raggiunto l'equilibrio, vengono meno le ragioni della crisi economica e della sua appendice inflazionistica.

Nello schema obbligato del contenimento dei consumi per un incremento degli investimenti, sempre ammesso che l'effetto terapeutico si rivolga alla "vera" causa, si configurerebbe la paradossale condizione di un abbassamento reale della domanda, un basso contenimento del tasso di inflazione, in quanto si agirebbe soltanto su nodi secondari, per creare delle conseguenze nel rapporto produzione-distribuzione ancora più gravi che nella situazione precedente.

| - | media 1954-68 |

media 1969-73 |

media 1974-77 |

1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| U.S.A. | 1,9 | 4,9 | 8,1 | 4,2 | 5,4 | 5,3 | 4,3 | 3,3 | 6,2 | 11,0 | 9,2 | 5,8 | 6,5 | 8,9 |

| Germania | 2,1 | 5,3 | 5,3 | 1,8 | 2,7 | 3,7 | 5,3 | 5,5 | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 4,6 | 3,9 | 2,1 |

| Italia | 3,4 | 3,6 | 17,5 | 1,7 | 2,6 | 4,9 | 4,8 | 5,7 | 10,8 | 19,1 | 17,2 | 16,7 | 16,9 | 12,0 |

| G. B. | 3,3 | 8,0 | 18,2 | 4,7 | 5,5 | 6,4 | 9,4 | 7,1 | 9,1 | 15,9 | 24,2 | 16,8 | 15,9 | 7,8 |

| Francia | 3,9 | 6,1 | 11,1 | 4,6 | 6,4 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 7,3 | 13,6 | 11,8 | 9,6 | 9,5 | 9,3 |

| Giappone | 4,1 | 7,5 | 13,0 | 5,4 | 5,2 | 7,2 | 6,3 | 4,8 | 11,8 | 22,7 | 12,2 | 9,3 | 8,1 | 3,3 |

| Olanda | 3,3 | 6,7 | 8,7 | 3,7 | 7,5 | 4,4 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 9,6 | 10,2 | 8,8 | 6,4 | 4,2 |

| Svezia | 3,5 | 6,8 | 10,3 | 2,0 | 2,7 | 7,1 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 9,8 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 7,8 |

| Belgio | 2,2 | 5,2 | 10,3 | 2,7 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 5,5 | 7,0 | 12,6 | 12,2 | 9,2 | 7,1 | 3,9 |

| Svizzera | 2,5 | 6,4 | 4,9 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,6 | 6,7 | 8,7 | 9,8 | 6,7 | 1,7 | 1,3 | 0,4 |

.

| - | media 1960-64 |

1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| U.S.A. | 0,8 | 3,4 | 3,4 | 1,6 | 1,3 | 3,8 | 5,2 | 3,3 | 3,2 | 15,0 | 27,0 | 12,3 | 3,4 | 4,3 |

| Germania | 0,6 | 1,7 | 1,1 | -0,9 | -1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 0,9 | 3,5 | 15,1 | 7,4 | 1,9 | 1,5 |

| Italia | 0,7 | -1,8 | -1,9 | 0,4 | -0,2 | 3,3 | 5,1 | 6,1 | 3,0 | 16,8 | 42,0 | 13,3 | 21,6 | 19,8 |

| G. B. | 1,5 | 2,6 | 3,6 | 1,4 | 8,0 | 3,4 | 6,9 | 8,1 | 6,5 | 12,5 | 26,4 | 23,6 | 18,9 | 17,2 |

| Francia | 2,3 | 0,9 | 2,7 | -0,7 | -0,7 | 7,3 | 10,4 | 5,7 | 1,1 | 9,6 | 25,9 | 6,5 | 9,9 | 10,0 |

| Giappone | -0,6 | -1,3 | 0,1 | 3,1 | 0,1 | 4,5 | 5,6 | 2,6 | -0,8 | 8,2 | 38,7 | 1,6 | -1,5 | 3,8 |

| Olanda | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 2,0 | 3,8 | 2,1 | 0,9 | 6,7 | 28,2 | 4,9 | 6,5 | 3,0 |

| Svezia | 1,2 | 3,8 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 3,6 | 8,6 | 4,8 | 3,8 | 10,1 | 27,4 | 15,3 | 7,9 | 7,8 |

| Belgio | 0,2 | 0,7 | 2,5 | -0,4 | -1,2 | 4,7 | 4,7 | -2,8 | 0,9 | 10,1 | 25,6 | 2,9 | 7,5 | 1,3 |

| Svizzera | 2,4 | 2,3 | 4,5 | 2,1 | -1,1 | 1,1 | 4,2 | 4,0 | 4,8 | 2,8 | 13,4 | 2,4 | -0,7 | 3,5 |

| Media dei 10 paesi | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 3,6 | 5,6 | 3,6 | 2,2 | 9,5 | 27,0 | 9,0 | 7,5 | 7,2 |

Tenendo presente che queste operazioni di politica-economica non sono esami di laboratorio o disquisizioni accademiche, ma si determinano in condizioni di crisi del sistema economico produttivo, e per giunta hanno una dimensione internazionale, contenere i consumi e incentivare gli investimenti significa, nei fatti, procedere verso un processo di ristrutturazione i cui connota ti più significativi riguardano la modificazione del rapporto organico del capitale e una sempre più consistente espulsione di forza lavoro.

A prescindere per un attimo dall'inflazione, le crisi economiche, proprio perché mettono in discussione la valorizzazione del capitale e restringono enormemente gli spazi all'interno del mercato, stimolano la concorrenza ed impongono ritmi vertiginosi alle prerogative tecnologiche della competitività.

Il processo di ristrutturazione, peraltro in atto a partire dai primi anni settanta in tutti i paesi industrializzati del mondo, non ha senso se non è in grado di contenere i costi di produzione. Ciò è possibile solo innovando le tecniche di produzione con tecnologie avanzate che non prevedono un proporzionale assorbimento di mano d'opera ma, molto spesso, soltanto un ridimensionamento della forza lavoro in assoluto.

Come si nota nella tabella 2 la disoccupazione mondiale nei paesi industrializzati è aumentata enormemente. I dati si riferiscono sino al '77. Da questo anno in poi la situazione è andata peggiorando. In Europa, nei soli paesi CEE, si è superato il tetto dei 10 milioni e negli Stati Uniti quello di 15 milioni. Una simile politica economica basata sulla produttività e sul contenimento del costo del lavoro, oltreché sul restringimento del settore terziario, contribuirebbe sì al ridimensionamento dell'inflazione, ma solo di qualche punto, in quanto andrebbe a colpire soltanto un aspetto del fenomeno e non la causa e, in compenso, creerebbe un altro disequilibrio tra domanda ed offerta, in favore (questa volta) dell'offerta, con il pericoloso contorno di milioni di disoccupati. Infatti con un aumento della produzione a fronte di una sensibile diminuzione dei redditi, chi si presenterebbe sul mercato in veste di consumatore in grado di assorbire l'eccedenza di merci?

Bisognerebbe essere in grado di programmare i consumi in conformità delle potenzialità produttive, o meglio, programmare la produzione in funzione dei consumi, ma questo non è possibile in una società capitalistica in cui produzione e distribuzione seguono le leggi della valorizzazione del capitale, dove l'investimento persegue l'obiettivo della creazione del massimo profitto e dove il consumo è concepito come mezzo per la sua realizzazione. In regime economico capitalistico, il disequilibrio all'interno del mercato è una costante che raggiunge i suoi punti di minima nelle fasi espansive (agli inizi dei cicli di accumulazione) e quelli di massima nei momenti di crisi, ovvero nelle fasi terminali dei cicli di accumulazione.

La spirale produzione-prezzi-consumo segue l'andamento dell'evolversi delle contraddizioni del sistema produttivo e in modo accentuato nella fase decadente del dominio del monopolio. L'inflazione, come vedremo più avanti, è una delle conseguenze dell'attività economica-finanziaria-monopolistica e non viceversa.

Altra questione è la privatizzazione dei settori dell'economia statale (assistenzialismo). Il punto di partenza è sempre lo stesso. Nel momento in cui lo Stato amministra in deficit interi settori dell'economia, non solo non è in grado di sostenere l'offerta, ma alimenta artificiosamente la domanda, contribuendo a rendere squilibrato il mercato.

L'argomento meriterebbe una trattazione a parte. Limitiamoci a constatare che i settori economici indicati non sono in crisi perché gestiti dallo Stato, ma che lo Stato è costretto ad intervenire per necessità politiche, oltreché sociali, nei settori economici in crisi.

Nessun capitale privato si sognerebbe di investire là dove non ci fossero garanzie di profitti né, tanto meno, in quei settori che soffrono di congiuntura cronica. Quindi, il contributo al processo inflazionistico che ne può derivare non va ascritto al tipo di conduzione, ma alle stesse cause che ingenerano le crisi economiche e che impongono allo Stato l'intervento all'interno dei rapporti di produzione.

In conclusione, al di là delle giustificazioni strumentali che l'economia politica borghese propone sui problemi secondari e indotti dalla crisi e dell'inflazione, tornando alla tesi di fondo che contempla lo squilibrio tra la domanda e l'offerta, occorre rilevare come, negli anni cruciali che vanno dal '73 in poi, l'incremento della domanda interna nei paesi maggiormente industrializzati sia andata progressivamente decrescendo, mentre i prezzi dei prodotti primari, a partire da quella data, abbiano imboccato la strada opposta, raggiungendo livelli mai registrati dal '45 in poi (confrontare i dati delle ta belle 3 e 7).

| Paese | 1965-69 | 1969-73 | 1973-77 |

|---|---|---|---|

| USA | 4,2 | 3,3 | 1,9 |

| Germania | 3,5 | 4,4 | 1,5 |

| Italia | 6,2 | 4,9 | 0,5 |

| G.B. | 4,9 | 1,0 | -1,4 |

| Francia | 6,2 | 5,5 | 2,5 |

| Giappone | 11,4 | 9,4 | 1,6 |

| Olanda | 5,5 | 4,0 | 2,5 |

| Svezia | 3,6 | 1,7 | 1,9 |

| Belgio | 4,4 | 5,5 | 2,7 |

| Svizzera | 3,5 | 4,7 | -2,1 |

Teoria dell'inflazione da costi

L'altra causa che la "scienza" economica borghese propone al fenomeno delle crisi e dell'inflazione, riguarda l'aumento dei costi di produzione, dovuto all'innalzarsi dei prezzi delle materie prime aventi mercato internazionale e, in modo particolare, l'aumento del costo del lavoro.

Questa tesi, che nasce da premesse opposte da quella monetarista, riveste un ruolo (non solo teorico e di analisi) importante, dal momento in cui ne discendono conseguenze di rilievo per la classe operaia.

Da anni ormai, le politiche economiche dei governi dei paesi maggiormente industrializzati, hanno per oggetto il contenimento del costo del lavoro, che altro non è se non l'attacco al salario ed alle condizioni di vita della classe operaia. In termini sintetici la tesi si esprime in questo modo: se oggi l'economia è in crisi, se l'inflazione perdura a livelli alti, se l'economia nazionale non è competitiva sul mercato, la responsabilità va attribuita, pur tenendo conto della congiuntura internazionale, ad un livello salariale troppo elevato, il cui peso va ad incidere sui costi di produzione, sui prezzi delle merci prodotte, i quali, a loro volta, renderebbero l'economia nazionale non competitiva rispetto al mercato, con tutte le conseguenze negative del caso. Tra queste: la riduzione della produzione, disincentivazione agli investimenti, cassa integrazione o misure consimili, chiusura di interi settori produttivi e quindi licenziamenti. Lo stesso ritornello a tutte le latitudini del mappamondo della crisi, negli Stati Uniti come in Polonia, in Inghil terra come in Italia.

Va subito detto che il salario, accanto alle altre voci che concorrono a formare il costo di produzione, è quello che possiede un peso specifico minore.

F. Pollock, economista che di certo non può essere considerato nell'area del marxismo, né tanto meno un rivoluzionario, nella sua opera "Automazione" mette in rilievo come nei settori produttivi ad alta concentrazione di capitale ed in grado di esprimersi su alti livelli tecnologici, l'incidenza del costo del lavoro varia da un minimo del 2,8% ad un massimo del 4,1% (esempi tratti dal settore automobilistico ed elettrodomestico). Indipendentemente da questi dati che, pur considerati "errati" per difetto, rimangono nell'ordine delle unità, non è possibile attribuire al costo del lavoro le pesanti responsabilità della crisi economica e dell'inflazione quando in un paese come l'Italia, in cui si sono toccati i vertici del tasso d'inflazione a livello europeo, il costo del lavoro risulta essere tra i meno elevati. Secondo una delle tante statistiche emesse dall'unione delle Banche Svizzere di Zurigo, a questo riguardo, senza tenere conto degli oneri sociali, nel 1976 un operaio qualificato guadagnava L. 324.571 nette e 370.519 lorde a Milano; 537.647 e 702.160 a Bruxelles; 496.698 e 554.975 a Parigi; 580.291 e 813.218 a Oslo; 617.992 e 752.476 a New York; 572.990 e 711.413 a Vienna; 522.934 e 587.676 a Tokyo, 892.678 e 1.083.340 a Zurigo (i dati sono tratti all'opera di Antonio Carlo "imperialismo monopoli inflazione").

In un'altra statistica, questa volta italiana e comprensiva degli oneri sociali, il costo del lavoro in Italia era superiore a quello francese, ma inferiore a quello della Germania, del Belgio e dell'Olanda.

A prescindere o a partire dai dati statistici che molto spesso ci forniscono solo indicazioni di massima, e attendendoci al principio che, comunque il costo del lavoro è soltanto una voce del costo complessivo delle merci, e che l'aumento dei salari come fattore rilevante, è sorto dopo l'apertura della crisi economica e ben dopo l'innesco del "fattore" inflazione, è cronaca che la rin corsa salariale è sempre stata contenuta, grazie anche ai sindacati, sempre al di sotto degli indici inflazionistici.

Pretendere di attribuire alla classe operaia la responsabilità di quanto avviene nella struttura economica è ridicolo, oltre che insostenibile. La ragione per la quale, in sede di analisi ed in termini di politica economica, si cerchi di attribuire all'eccessivo costo del lavoro buona parte, se non tutta, della responsabilità, riguarda la ormai immodificabile rigidità del mercato capitalistico.

Tutte le materie prime, dal petrolio al minerale di ferro, dal tungsteno ai minerali potassici, dagli impianti alle apparecchiature tecnologiche, sono nella mani del capitale finanziario monopolistico. Per qualsiasi economia nazionale che voglia acquistare sul mercato internazionale uno o più di queste merci, il prezzo, al di là di parziali quanto insignificanti variazioni, si presenta come dato non suscettibile di essere contrattato. Per ritornare all'esempio dell'Italia che abbisogna di quasi tutte le materie prime, sia da un punto di vista produttivo che energetico, non potendo risparmiare sull'acquisto delle materie prime, per rimanere competitiva e cercare di salvare in qualche modo lo sfascio della propria economia, è costretta a contenere l'unica voce comprimibile: il salario. In questo senso se i salari aumentassero più velocemente dei prezzi sarebbero sì per il capitale un momento inflattivo, ma addizionale, e mai potrebbero esserne la causa. Abbiamo fatto una ipotesi limite in quanto i salari in Italia non sono mai cresciuti più velocemente del costo delle materie prime né tanto meno hanno superato gli indici dell'inflazione.

Eventualmente la rincorsa salariale è stata ed è un mezzo per difendere il potere d'acquisto dei salari dall'erosione dell'inflazione, con dei mezzi peraltro in sufficienti (scala mobile) e non il suo motore primo.

Pur restando all'interno del punto di vista capitalistico e tenendo in debito conto le attuali gravi condizioni economiche dell'intero schieramento imperialistico, ai fini della riduzione dei costi di produzione, l'altra componente è la produttività. Produttività e costo del lavoro sono interdipendenti e complementari negli sviluppi contraddittori del processo di valorizzazione del capitale. Nei periodi di crisi, quando si accelerano le difficoltà di realizzazione di adeguati saggi di profitto ed il mercato inasprisce i termini della "normale" concorrenza, il sistema produttivo nel suo complesso, anche se suddiviso in molteplici necessità nazionali, è costretto a muoversi, se è in grado, sui due fronti contemporaneamente. Più maturano le cause strutturali della crisi, più il sistema cerca di correre ai ripari sforzandosi di contenere il costo del lavoro e di aumentare i tassi di produttività. Entrambi i casi a prescindere dal grado di efficacia delle misure di politica economica, mostrano le imprescindibili necessità derivanti dalla crisi e non vice versa.

Sempre per rimanere nell'esempio italiano, il dato significativo, comparato all'andamento della crisi, non è rappresentato tanto dal presunto eccessivo costo del lavoro, quanto dal basso livello della produttività in alcuni settori trainanti dell'economia.

Nel 1974, anno cruciale per tutta l'economia internazionale, in una analisi comparata dei costi del lavoro per unità prodotta, emessa dal centro studi della First National City Bank, tenendo come base l'indice 100 della Germania si avevano i seguenti livelli: 120 in Italia, 85 in Francia, 50 negli Stati Uniti, 90 in Giappone e 90 in Inghilterra. Tenendo conto dei dati precedenti relativi al costo del lavoro in Italia, comprensivi degli oneri sociali, che come abbiamo visto, erano nettamente inferiori a quelli degli altri paesi, fatta eccezione per la Francia, il guaio maggiore per l'Italia, agganciata nel vortice della crisi, non era caratterizzato dall'eccessivo costo del lavoro, ma da una bassa capacità tecnologica. Nel breve periodo una soluzione al problema potrebbe essere fornita dall'aumento della produttività. Ma questo processo di ristrutturazione, peraltro già in atto in alcuni settori, costa, e non sempre, soprattutto nelle economie più deboli, esiste la disponibilità finanziaria necessaria alla sua messa in cantiere. In molti casi il processo di ristrutturazione si limita soltanto ad una riorganizzazione della produzione (vedi gruppi di lavoro, isole di produzione, ecc.), ad una politica aziendale di intensificazione dello sfruttamento, alla lotta contro l'assenteismo e gli sprechi produttivi, alla riduzione degli organici con i licenziamenti e forme di prepensionamento.

Nei casi migliori (per il capitale), l'aumento della produttività, conseguito attraverso innovazioni tecnologiche, anche se riesce a riguadagnare spazi di mercato ed a recuperare quote di profitto che siano più remunerative rispetto alle aspettative di valorizzazione del capitale investito nel processo di ristrutturazione, non si trasformano in un rallentamento dell'inflazione, ma soltanto in un impressionante aumento della disoccupazione.

Nei recentissimi episodi di contorsione dell'imperialismo, lo sviluppo tecnologico imposto dai monopoli e l'aumento degli indici della disoccupazione, procedono di pari passo.

Ciò nonostante la tesi dell'inflazione da aumento del costo del lavoro alligna imperterrita nelle politiche economiche del mondo intero, anche perché è più semplice e meno costoso per qualsiasi governo, approntare una politica che consideri il costo del lavoro come massimo responsabile di tutti i mali del capitalismo e che giustifichi, sin che può, agli occhi della classe operaia, la politica dei sacrifici. Come dire che chi deve pagare il prezzo più alto della crisi è il proletariato. Ecco perché, dal le necessità obiettive alla teorizzazione il passo è breve.

Sempre rimanendo all'interno dell'ipotesi inflazionistica derivante dall'aumento dei costi di produzione, merita un cenno un'altra "causa" che la scienza borghese ha inventato: quella del petrolio.

Anche in questo caso il ritornello è sempre lo stesso.

L'intero sistema economico mondiale, indipendentemente dai settori più o meno resistenti ai contraccolpi dell'inflazione, sarebbe sull'orlo del collasso da quando il prezzo del greggio è salito vertiginosamente passando da 1,80 dollari del 1960 ai 34 di oggi. Naturale, quindi, che il mondo occidentale, dipendente per l'80-90% dei suoi fabbisogni produttivi ed energetici dal petrolio dei paesi arabi, abbia visto aumentare i propri costi di produzione, i deficit nelle bilance dei pagamenti con l'estero, dando la stura al processo inflazionistico.

In realtà l'inflazione ha origini cronologiche più antiche rispetto all'aumento del prezzo del greggio. Anzi, nel rapporto causale che è andato stabilendosi tra gli aspetti anche quantitativi dei due fenomeni, si constata immediatamente come il "caro petrolio" sia stata la conseguenza dell'aumento dei prezzi dei beni industriali sul mercato internazionale.

Cosa più unica che rara nel settore delle materie primarie, il prezzo del petrolio, per interi decenni è rimasto pressoché invariato. Dal 1945 al 1960 è "salito" da 1,70 a 1,80 dollari al barile, nel decennio successivo, nonostante la costituzione dell'OPEC, e siamo nel 1970, il prezzo del petrolio era ancora di 1,80 dollari a barile.

Nel frattempo l'inflazione nei paesi industrializzati aveva raggiunto livelli preoccupanti. Di converso i paesi del Medio Oriente si sono trovati ad acquistare sul mercato quei prodotti industriali, che non sono in grado di produrre per l'assoluta mancanza di impianti, ad un prezzo progressivamente in ascesa, ricevendo in cambio del petrolio una moneta che andava deprezzandosi.

È a quel momento che i paesi dell'OPEC decidono di aumentare il prezzo del greggio dell'8% (gennaio 1972) e di indicizzarlo rispetto ai tassi medi dell'inflazione internazionale e alla fluttuazione delle monete più importanti.

Il mercato mondiale delle materie prime, dei beni strumentali e dei beni di consumo, già ampiamente inflazionato, non ha fatto altro che agganciare nel vortice della propria spirale anche il petrolio, il cui aumentato prezzo si è sommato, adeguandosi, al livello delle altre merci, contribuendo a sua volta ad incrementare il tasso della stessa inflazione.

Concludendo, sia che si parta dalle tesi monetaristica che da quella dell'aumento dei costi di produzione, non si arriva a dare una spiegazione del fenomeno dell'inflazione. O si entra nei meccanismi della produzione dove si determinano le cause prime di ciò che successivamente si ripercuote a livello di disequilibrio tra produzione e distribuzione, tra domanda e offerta, oppure se ne rimane al di fuori, confondendo le cause con gli effetti, gli aspetti indotti con quelli reali e così via.

Riandare alle cause dell'inflazione, come della crisi, significa considerare il livello delle contraddizioni del sistema produttivo capitalistico pervenuto alla fase più matura del monopolio, alla sua politica di contenimento della caduta del saggio del profitto, alla politica dei prezzi, alla attività parassitaria del capitale ed ai meccanismi della sua valorizzazione in questa fase storica.

Come è stato trattato nella prima parte di questo lavoro tutta la storia del capitalismo è una perenne rin corsa verso un equilibrio impossibile.

In regime di monopolio, il disequilibrio del mercato e le crisi, che significano fame, disoccupazione, guerra e morte per i lavoratori, sono momenti attraverso i quali i rapporti di produzione ricreano le condizioni per un nuovo ciclo di accumulazione, che ha come punto di arrivo un'altra crisi più profonda e più vasta.

Il capitalismo vive di contraddizioni, il suo sviluppo dipende dal maturare di queste contraddizioni e le forme di questo sviluppo sono caratterizzate dai tentativi per superarle, con l'unico risultato di allontanarle nel tempo e di ritrovarsele, di lì a poco, ancora ben presenti e potenziate.

Il monopolio si presenta per essere la forma di organizzazione della produzione che il capitalismo si da, per contendere la caduta del saggio del profitto, agendo su tre linee fondamentali:

- concentrazione del capitale finanziario e dei mezzi di produzione;

- eliminazione della concorrenza sul mercato;

- imposizione di prezzi il più remunerativi possibile rispetto al capitale investito.

È con il monopolio che si esaspera la divaricazione a forbice tra valore e prezzo delle merci. La stessa innovazione tecnologica che tendenzialmente riduce il tempo di lavoro necessario e, conseguentemente, il costo delle merci, non si trasforma in un abbassamento dei prezzi, ma in un aumento dei profitti.

Posto dalla concorrenza e dalla riduzione dei profitti nella morsa tra le necessità di valorizzazione del capitale ed i prezzi, il monopolio tende ad imporre sul mercato un prezzo sempre più alto rispetto al valore.

Ma il vantaggio di imporre un prezzo monopolistico finisce per strozzare la domanda, riproponendo su scala allargata le contraddizioni tra produzione e distribuzione - valore d'uso e valore di scambio - tra domanda e offerta.

L'attività monopolistica, sia privata che statale, non può che rappresentare una "soluzione" temporanea allo svilupparsi delle contraddizioni insite nel processo di accumulazione. Nel lungo periodo il monopolio è costretto ad ingigantire, sino a renderle incontrollabili, tutte quelle disfunzioni per le quali era sorto, esaurendo così le misure di controtendenza alla caduta del saggio di profitto, per dar sfogo a tutti quei fenomeni tipici delle crisi, quali: rallentamento dell'attività produttiva, diminuzione degli investimenti, fughe di capitali verso l'avventura della speculazione, aumento del prezzo del le materie prime, delle merci, squilibrio tra domanda ed offerta, inflazione.

Prometeo

Prometeo - Ricerche e battaglie della rivoluzione socialista. Rivista semestrale (giugno e dicembre) fondata nel 1946.

Prometeo #7

IV Serie - Giugno 1983 - Edizione speciale V Congresso

Inizia da qui...

ICT sections

Fondamenti

- Bourgeois revolution

- Competition and monopoly

- Core and peripheral countries

- Crisis

- Decadence

- Democracy and dictatorship

- Exploitation and accumulation

- Factory and territory groups

- Financialization

- Globalization

- Historical materialism

- Imperialism

- Our Intervention

- Party and class

- Proletarian revolution

- Seigniorage

- Social classes

- Socialism and communism

- State

- State capitalism

- War economics

Fatti

- Activities

- Arms

- Automotive industry

- Books, art and culture

- Commerce

- Communications

- Conflicts

- Contracts and wages

- Corporate trends

- Criminal activities

- Disasters

- Discriminations

- Discussions

- Drugs and dependencies

- Economic policies

- Education and youth

- Elections and polls

- Energy, oil and fuels

- Environment and resources

- Financial market

- Food

- Health and social assistance

- Housing

- Information and media

- International relations

- Law

- Migrations

- Pensions and benefits

- Philosophy and religion

- Repression and control

- Science and technics

- Social unrest

- Terrorist outrages

- Transports

- Unemployment and precarity

- Workers' conditions and struggles

Storia

- 01. Prehistory

- 02. Ancient History

- 03. Middle Ages

- 04. Modern History

- 1800: Industrial Revolution

- 1900s

- 1910s

- 1911-12: Turko-Italian War for Libya

- 1912: Intransigent Revolutionary Fraction of the PSI

- 1912: Republic of China

- 1913: Fordism (assembly line)

- 1914-18: World War I

- 1917: Russian Revolution

- 1918: Abstentionist Communist Fraction of the PSI

- 1918: German Revolution

- 1919-20: Biennio Rosso in Italy

- 1919-43: Third International

- 1919: Hungarian Revolution

- 1930s

- 1931: Japan occupies Manchuria

- 1933-43: New Deal

- 1933-45: Nazism

- 1934: Long March of Chinese communists

- 1934: Miners' uprising in Asturias

- 1934: Workers' uprising in "Red Vienna"

- 1935-36: Italian Army Invades Ethiopia

- 1936-38: Great Purge

- 1936-39: Spanish Civil War

- 1937: International Bureau of Fractions of the Communist Left

- 1938: Fourth International

- 1940s

- 1960s

- 1970s

- 1969-80: Anni di piombo in Italy

- 1971: End of the Bretton Woods System

- 1971: Microprocessor

- 1973: Pinochet's military junta in Chile

- 1975: Toyotism (just-in-time)

- 1977-81: International Conferences Convoked by PCInt

- 1977: '77 movement

- 1978: Economic Reforms in China

- 1978: Islamic Revolution in Iran

- 1978: South Lebanon conflict

- 1980s

- 1979-89: Soviet war in Afghanistan

- 1980-88: Iran-Iraq War

- 1980: Strikes in Poland

- 1982: First Lebanon War

- 1982: Sabra and Chatila

- 1986: Chernobyl disaster

- 1987-93: First Intifada

- 1989: Fall of the Berlin Wall

- 1979-90: Thatcher Government

- 1982: Falklands War

- 1983: Foundation of IBRP

- 1984-85: UK Miners' Strike

- 1987: Perestroika

- 1989: Tiananmen Square Protests

- 1990s

- 1991: Breakup of Yugoslavia

- 1991: Dissolution of Soviet Union

- 1991: First Gulf War

- 1992-95: UN intervention in Somalia

- 1994-96: First Chechen War

- 1994: Genocide in Rwanda

- 1999-2000: Second Chechen War

- 1999: Introduction of euro

- 1999: Kosovo War

- 1999: WTO conference in Seattle

- 1995: NATO Bombing in Bosnia

- 2000s

- 2000: Second intifada

- 2001: September 11 attacks

- 2001: Piqueteros Movement in Argentina

- 2001: War in Afghanistan

- 2001: G8 Summit in Genoa

- 2003: Second Gulf War

- 2004: Asian Tsunami

- 2004: Madrid train bombings

- 2005: Banlieue riots in France

- 2005: Hurricane Katrina

- 2005: London bombings

- 2006: Anti-CPE movement in France

- 2006: Comuna de Oaxaca

- 2006: Second Lebanon War

- 2007: Subprime Crisis

- 2008: Onda movement in Italy

- 2008: War in Georgia

- 2008: Riots in Greece

- 2008: Pomigliano Struggle

- 2008: Global Crisis

- 2008: Automotive Crisis

- 2009: Post-election crisis in Iran

- 2009: Israel-Gaza conflict

- 2020s

- 1920s

- 1921-28: New Economic Policy

- 1921: Communist Party of Italy

- 1921: Kronstadt Rebellion

- 1922-45: Fascism

- 1922-52: Stalin is General Secretary of PCUS

- 1925-27: Canton and Shanghai revolt

- 1925: Comitato d'Intesa

- 1926: General strike in Britain

- 1926: Lyons Congress of PCd’I

- 1927: Vienna revolt

- 1928: First five-year plan

- 1928: Left Fraction of the PCd'I

- 1929: Great Depression

- 1950s

- 2010s

- 2010: Greek debt crisis

- 2011: War in Libya

- 2011: Indignados and Occupy movements

- 2011: Sovereign debt crisis

- 2011: Tsunami and Nuclear Disaster in Japan

- 2011: Uprising in Maghreb

- 2014: Euromaidan

- 2016: Brexit Referendum

- 2017: Catalan Referendum

- 2019: Maquiladoras Struggle

- 2010: Student Protests in UK and Italy

- 2011: War in Syria

- 2013: Black Lives Matter Movement

- 2014: Military Intervention Against ISIS

- 2015: Refugee Crisis

- 2018: Haft Tappeh Struggle

- 2018: Climate Movement

Persone

- Amadeo Bordiga

- Anton Pannekoek

- Antonio Gramsci

- Arrigo Cervetto

- Bruno Fortichiari

- Bruno Maffi

- Celso Beltrami

- Davide Casartelli

- Errico Malatesta

- Fabio Damen

- Fausto Atti

- Franco Migliaccio

- Franz Mehring

- Friedrich Engels

- Giorgio Paolucci

- Guido Torricelli

- Heinz Langerhans

- Helmut Wagner

- Henryk Grossmann

- Karl Korsch

- Karl Liebknecht

- Karl Marx

- Leon Trotsky

- Lorenzo Procopio

- Mario Acquaviva

- Mauro jr. Stefanini

- Michail Bakunin

- Onorato Damen

- Ottorino Perrone (Vercesi)

- Paul Mattick

- Rosa Luxemburg

- Vladimir Lenin

Politica

- Anarchism

- Anti-Americanism

- Anti-Globalization Movement

- Antifascism and United Front

- Antiracism

- Armed Struggle

- Autonomism and Workerism

- Base Unionism

- Bordigism

- Communist Left Inspired

- Cooperativism and autogestion

- DeLeonism

- Environmentalism

- Fascism

- Feminism

- German-Dutch Communist Left

- Gramscism

- ICC and French Communist Left

- Islamism

- Italian Communist Left

- Leninism

- Liberism

- Luxemburgism

- Maoism

- Marxism

- National Liberation Movements

- Nationalism

- No War But The Class War

- PCInt-ICT

- Pacifism

- Parliamentary Center-Right

- Parliamentary Left and Reformism

- Peasant movement

- Revolutionary Unionism

- Russian Communist Left

- Situationism

- Stalinism

- Statism and Keynesism

- Student Movement

- Titoism

- Trotskyism

- Unionism

Regioni

Login utente

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.