You are here

Accueil ›Quelques réflexions sur le nouveau capitalisme d'État

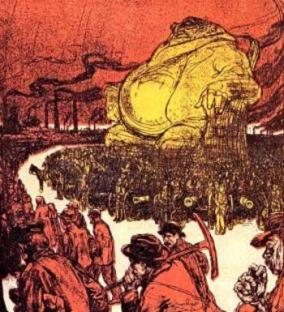

La Première ministre italienne Meloni ne cesse d'affirmer que "ce n'est pas l'État qui crée la richesse, mais les entreprises et les travailleurs". Si les soi-disant "fascistes modérés" qui sont aujourd'hui au gouvernement étaient cohérents avec leur histoire, cette affirmation devrait surprendre, puisque la réponse de leur aïeul Benito à la crise de 1929 a été de créer l'un des plus grands appareils capitalistiques d'État de l'Occident, un héritage transmis sans combat à la république "née de la Résistance". A vrai dire, le précurseur de "Giorgia" n'a pas été le seul à mobiliser l’État pour tenter de sortir le capital du labyrinthe de ses propres contradictions. Mussolini était en effet en grande compagnie. Outre l'URSS, où une nouvelle forme de capitalisme d'État était déjà en train de se mettre en place, il suffit de rappeler le New Deal et l'Allemagne nazie, où l'État, bien que sous des formes différentes, participe massivement à la gestion de l'économie nationale pour sauver le capitalisme de lui-même. Néanmoins, ni les recettes démocratiques ni les recettes fascistes n'ont augmenté les taux de profit qui étaient alors en chute libre. Seule la guerre, avec son immense destruction de capital constant (usines, infrastructures, etc.) et de capital variable (force de travail, c'est-à-dire les êtres humains), ainsi que l'extraordinaire intensification du taux d'exploitation, a atteint l'objectif de donner un nouvel élan à un système qui s'effondrait.

En fait, la guerre, ou un événement d'une ampleur similaire, est le seul moyen pour le capital de défaire le nœud gordien de ses propres contradictions qui ont atteint le bout du rouleau. Néanmoins, même si le cycle d'accumulation post seconde guerre mondiale est en déclin depuis les années 1970, le capitalisme a perduré grâce à la combinaison de la défaite du bloc soviétique dans la "guerre froide" qui a impliqué la dévalorisation drastique du capital suite à l'effondrement de ce monde(1) et de ce que l'on appelle la mondialisation. Par la suite, même si le capitalisme d'État, exprimé à des degrés divers et sous des formes variées, a accompagné et soutenu les Trente Glorieuses de l'après-guerre, les idéologues bourgeois - ou plutôt cette frange bourgeoise qui a toujours été hostile (au moins en paroles) à l'"ingérence" de l'État dans le libre marché (?!) - ont eu beau jeu de faire porter au "dirigisme d'État" l'essentiel de la responsabilité des difficultés qui pèsent sur l'économie mondiale. Défendue par Reagan et Thatcher, l'ère du néolibéralisme s'est ouverte sur la promotion de l'entreprise "privée" et de la spéculation, y compris la vente massive de pans entiers d'entreprises d'État. Le dogme - toujours nié comme tel - était que seule la gestion privée du capital pouvait rétablir les règles du "libre marché", condition d'une croissance économique saine et durable. Il était donc impératif de libérer le marché des liens que l'étatisme avait resserrés autour de son cou, presque jusqu'à l'étouffement. Naturellement, parmi tous ces "pièges", la réglementation du marché du travail se distinguait. Les capitalistes l'avaient adoptée durant la phase ascendante du cycle économique, de concert avec les syndicats et la social-démocratie (quel que soit le nom qu'elle se donnait), comme instrument pour contrôler et contenir la lutte des classes à l'intérieur des fameuses frontières économiques, sociales et politiques du capitalisme. C'est ainsi que, parallèlement à la privatisation des entreprises d'État, voire comme étape préalable, a commencé la guerre, ou plutôt la guerre de haute intensité, toujours en cours, contre la classe salariée(2) dans le but d'imposer un taux de plus-value qui rétablisse les conditions de développement d'un nouveau cycle d'accumulation à l'échelle mondiale. L'érosion progressive des services sociaux - des soins de santé aux écoles, en passant par les retraites, etc. - couplée au passage progressif de leur gestion par des entités privées(3), n'est pas à proprement parler une privatisation, mais un vol impitoyable des salaires indirects et différés que la force de travail verse dans les caisses de l'État. Ainsi, une part croissante des salaires finit dans les poches des entreprises privées et des particuliers ou reste inutilisée, c'est-à-dire perdue par le prolétariat, au profit des finances publiques ou des institutions bourgeoises. Il s'agit en premier lieu du système de santé qui, en raison des coupes opérées par les gouvernements de tous bords, contraint les "usagers" à s'adresser au secteur privé ou à reporter à plus tard les examens et les visites de spécialistes.

Revenons donc à l'affirmation de Meloni, théoricienne improvisée de l'économie, qui, en retournant la photo de famille - celle des années 1930 - en met une autre sous les yeux : celle des années 1920 où le fascisme, dès son arrivée au pouvoir, s'est empressé de payer ses dettes aux industriels, aux agriculteurs, aux bourgeois de toutes catégories qui l'avaient installé au sommet de l'État. C'est ainsi que fut adoptée une politique économique libérale qui "libérait" le marché mythologique des "oripeaux" étatistes du temps de guerre et du "compromis réformiste" qui avait été utilisé pendant les Deux Années Rouges pour anesthésier puis étrangler l'élan révolutionnaire du prolétariat. Deux approches différentes à deux moments différents du processus d'accumulation pour atteindre le même but : la défense de la bourgeoisie et l'écrasement de la classe ouvrière. Dans cette phrase lapidaire, qui condense les clichés les plus éculés, mais aussi les plus hypocrites, de la pensée bourgeoise, il y a deux choses vraies et une fausse. La fausse, bien sûr, c'est que ce sont les entreprises qui produisent les richesses parce que c'est la classe ouvrière qui produit vraiment. (La première chose vraie.) Mais elle ne peut le faire que si son exploitation rémunère convenablement le capital, dans un certain délai et selon des modalités qui permettent sa valorisation : la seule raison d'être de toute entreprise. Si les "travailleurs" potentiels ou effectifs sont numériquement exubérants (4), alors il y a chômage, sous-emploi (lire précarité), bas salaires, le tout opérant directement pour rétablir les conditions permettant une extorsion plus intense de la plus-value au travailleur fatigué physiquement et mentalement.

Il est également vrai que l'État ne crée généralement pas de richesse, mais si les entreprises publiques produisent et vendent des biens comme n'importe quelle autre entreprise, on peut dire que l'État, comme n'importe quel capitaliste, crée de la richesse, conformément au point de vue de la bourgeoisie. (5)

Mais ce n'est pas à cela que Meloni fait référence lorsqu'elle pontifie sur le rôle économique de l'État. Son intention, conformément aux souhaits de la Confindustria(6) et de la petite bourgeoisie vorace qui la soutient fanatiquement, est de transférer autant de "richesse" que possible des poches de ceux qui la produisent réellement, la classe ouvrière, à tous les calibres et à toutes les raisons sociales, précisément par le biais du type d'interventions de l'État qu'ils disent abhorrer. Les méthodes sont toujours les mêmes. Elles ont été utilisées par les gouvernements précédents et le seront par les gouvernements suivants. Comme nous l'avons déjà mentionné, les moyens comprennent le vol des salaires indirects et différés, le gel et la réduction des salaires, notamment dans l'administration publique, les réductions d'impôts pour les hauts revenus (une incitation à l'évasion fiscale), avec l'inévitable dégradation des services sociaux qui détériore de manière significative la qualité de vie de la classe ouvrière.

S'il est vrai, donc, qu'en théorie - mais aussi en pratique, avec les larges " exceptions " mentionnées plus haut - l'État ne crée pas de richesse, il a néanmoins un rôle fondamental de soutien à l'économie : par rapport au capitalisme d'État " traditionnel ", la forme et les modalités de l'intervention " publique " ont changé, mais pas son importance centrale. Cette importance n'est pas liée à des événements dramatiques récents, déclenchés par la pandémie - si tant est qu'une telle hypothèse ait été émise - mais remonte à beaucoup plus loin, à la transformation du capitalisme il y a plus d'un siècle. Bien qu'un marché autorégulé, libre de toute ingérence extérieure, n'ait jamais réellement existé, l'arrivée du monopole, généré par la concurrence - elle-même produite et accélérée par la "loi la plus importante du capital", la tendance à la baisse du taux de profit moyen - a entraîné une concentration et une centralisation croissantes du capital, clôturant ainsi la phase "libérale" du capitalisme. Le résultat fut l'impérialisme et l'intervention croissante de l'État, non plus comme un simple bâton "pour maintenir la classe ouvrière à sa place", mais comme une partie indispensable du processus économique ainsi que de la gestion/administration de la société bourgeoise.(7) La complexité et l'énorme investissement requis pour de nouvelles infrastructures dans ces secteurs avec une composition organique très élevée du capital (par exemple, les chemins de fer, les voies de communication), signifiaient de faibles profits et poussaient la bourgeoisie à déléguer à l'État des investissements qui sont indispensables pour le système capitaliste, mais qui sont peu ou pas du tout rémunérateurs en termes de profit.

Bien sûr, cela n'a pas été le cas pour toutes les bourgeoisies(8) ni dans la même mesure, mais surtout pour celles qui sont arrivées tardivement sur la scène de l'industrialisation où l'utilisation de l'organisme étatique à des fins "développementales" était fondamentale (Allemagne, Italie, Japon...). C'est d'autant plus vrai pour les bourgeoisies issues des soi-disant luttes de libération nationale de la seconde moitié du siècle dernier, et même aujourd'hui, la bourgeoisie d'État continue de gouverner dans nombre de ces pays.

C'est une évolution, répétons-le, qui découle des lois internes du capital et qui non seulement constitue un tournant dans la gestion même du capital mais conduit inévitablement à la guerre, comme l'ont démontré les deux bains de sang impérialistes mondiaux. De nombreux documents politiques de l'immédiat après-guerre révèlent la fin définitive de toute illusion sur le libre-échange et mettent en évidence la tendance au capitalisme d'État comme base de l'action de la bourgeoisie des deux côtés de l'Atlantique. Un exemple, parmi d'autres, est un article qui affirme : "Le système capitaliste ne peut plus fonctionner "seul" comme à l'époque libérale : il a besoin à tout moment de l'intervention dirigiste de l’État. C'est pourquoi, malgré un libéralisme de pure façade, les Etats-Unis et d'autres pays ont dû, avant même la fin de la guerre, préparer des plans de "reconversion" rapide pour éviter que l'arrêt de la production de guerre ne détermine une crise économique profonde, susceptible de dégénérer en crise sociale et politique". En passant, pour ainsi dire, il a été souligné que "dans la situation actuelle, le capitalisme ne peut survivre qu'en réduisant continuellement le niveau de vie des masses".(9) Une analyse extrêmement pertinente. S'il est vrai que la réduction du "niveau de vie des masses" (c'est-à-dire la surexploitation par l'abaissement des salaires même au-dessous de la valeur modeste de l'époque) a jeté les bases d'une accumulation croissante dans l'après-guerre et d'un niveau de vie plus élevé pour la classe ouvrière (ce qui n'a d'ailleurs jamais été donné gratuitement), il n'en est pas moins vrai aujourd'hui, plus de soixante-dix ans plus tard, que tant la bourgeoisie que le prolétariat se trouvent dans une situation similaire, mais qui évolue dans la direction opposée.

Aujourd'hui, la surexploitation et l'appauvrissement du prolétariat ainsi que l'intervention de l’État n'ouvrent pas la voie à un nouveau "miracle économique" (ni en Italie, ni ailleurs). Incapable de relancer le taux de profit, le capitalisme est incapable de surmonter sa crise d'accumulation. Si, au cours des dernières décennies, l’État s'est retiré - mais jamais complètement - de la gestion directe des entreprises et de secteurs entiers des services publics, il n'a cependant fait que changer le mode de son intervention en faveur du capital.

Mais avant d'examiner les "nouvelles" formes du capitalisme d’État, il faut noter que la rhétorique néolibérale creuse sur les privatisations est éclipsée par un phénomène grandissant, observé avec appréhension par ceux qui veulent hisser le drapeau du libre marché version Adam Smith. Donnons la parole aux nostalgiques de l'économiste écossais :

"Le capitalisme d'État, présent dans le monde entier et dont les activités dépassent parfois les frontières nationales, comprend les fonds souverains (Sovereign Wealth Funds, SWF) et les entreprises contrôlées (ou sur lesquelles une influence significative est exercée) par les gouvernements centraux ou locaux (State Owned Enterprises, SOE). L'importance de ces entreprises est soulignée dans un rapport du FMI : en 2018, la part des actifs des SOE parmi les 2000 plus grandes entreprises (non financières) du monde était de 20 %, soit le double de ce qu'elle était dix ans auparavant, pour une valeur totale de 45 000 milliards de dollars. Cela équivaut à environ 50 % du PIB mondial en 2018"(10).

Selon l'auteur de ce rapport, les causes de cette renaissance du capitalisme d’État "classique" sont à rechercher dans les changements structurels négatifs de l'économie mondiale. On peut traduire cela par une exacerbation des tensions impérialistes dues aux difficultés croissantes du processus d'accumulation, aux investissements nécessaires pour y faire face, mais dont la rentabilité est incertaine ou en tout cas projetée sur une longue période. Un tableau aussi compliqué "fait penser alors à la nécessité d'un capital patient, et donc que le rôle de l’État sera de plus en plus présent".(11) Mais le capital par nature n'est pas, et ne peut pas être patient, et pour cette raison aussi, comme nous l'avons dit, il n'a jamais été laissé entièrement à la merci de son laissez-faire. Au contraire, l’État est intervenu avec une puissance de feu impressionnante à chaque fois que la longue crise historique qui a commencé il y a plus d'un demi-siècle s'est réveillée.

Incidemment, cela ne signifie pas que le fantasme des réformistes selon lequel il y a de l'argent pour les "classes subordonnées" ou qu'"un autre monde est possible" au sein de la société bourgeoise soit valable. La bourgeoisie trouve l'argent - ou plutôt, elle l'"invente" avec la dette et d'autres "magies" financières - mais seulement pour sa propre classe, pas pour le prolétariat, son antagoniste historique, qui est d'ailleurs blâmé pour les interventions nécessaires en faveur du capital. Le slogan machiste "Nous ne paierons pas la crise", si apprécié dans certains cercles gauchistes, n'a jamais été vrai et ne peut pas l'être. Tant que nous n'aurons pas pris le pouvoir et tiré un trait définitif sur la société bourgeoise, nous, le prolétariat, paierons toujours les crises des patrons. En vérité, le monde réformiste, dans toutes ses variantes, n'est pas en mesure d'avoir une vision de classe cohérente du monde du capital et se perd inévitablement dans ses propres écrans de fumée. Ce n'est pas un problème, s'il ne polluait pas aussi les mentalités individuelles et les secteurs plus combatifs et instinctivement anticapitalistes de la classe ouvrière...

Mais reprenons la discussion : sans la puissance de feu financière déployée par l'État au cours des quinze dernières années - pour ne pas remonter plus loin - le système se serait effondré, d'un point de vue économique et donc social. Compte tenu de l'énorme retard politique de notre classe, dont témoigne la faible influence des petites minorités communistes, cela ne signifie pas que la révolution prolétarienne aurait nécessairement été aux portes. D'une part, les bouleversements socio-économiques auraient accéléré les tendances au conflit impérialiste généralisé, au fascisme-nationalisme. En revanche, le message politique de l'internationalisme révolutionnaire aurait trouvé une confirmation certainement dramatique, voire tragique. Il ne s'agit pas de réévaluer le slogan douteux "plus ça va mal, plus ça va bien" qui, dans l'abstrait, pue la pensée mécanique. Nous devons examiner le mouvement dialectique de la lutte des classes dans le contexte des convulsions du processus d'accumulation du capital et où l'existence ou l'absence de l'organisation révolutionnaire enracinée dans la classe (le parti mondial ou international) est un élément fondamental à considérer.

Rappelons donc les grandes lignes de ce qu'a été l'intervention de l’État, à partir du choc de 2007-2008 déclenché par la crise des subprimes qui a débuté aux États-Unis. En plus de plonger un vaste secteur de prolétaires dans le désespoir, cette crise a conduit deux des "trois grands" de l'automobile au bord du gouffre : Chrysler et General Motors. Obama les a sauvées en leur accordant un prêt de 80 milliards de dollars, qui, si nous ne nous trompons pas, a été remboursé par la suite, mais en intensifiant l'exploitation de la main-d'œuvre, en particulier des nouvelles recrues, qui ont dû accepter des salaires nettement inférieurs à ceux de la main-d'œuvre existante. Malgré cela, l'ensemble de la main-d'œuvre a dû subir une dégradation des conditions de travail, y compris l'engagement de ne pas faire grève pendant un certain temps, grâce aux accords "responsables" signés par le syndicat.

La crise des subprimes s'est inévitablement étendue à tous les secteurs de l'économie de la plupart des pays. Elle a provoqué la faillite de banques et d'entreprises et l'appauvrissement de millions de prolétaires qui ont été dépossédés de leur logement parce qu'ils ne pouvaient plus payer l'hypothèque, licenciés, mis au chômage, sous-employés, précarisés. Selon un journal en ligne qui cite des données de la Commission européenne, entre 2008 et 2011, 1 600 milliards d'euros d'aides ont été accordés "au monde bancaire et financier", soit 13 % du PIB. Or, entre 2008 et 2010, le montant total des aides est estimé à 4 589 milliards d'euros(12). Il s'agit donc d'une montagne d'argent mise à disposition par les gouvernements (pas nécessairement dépensée en totalité), qui aurait pu être utilisée pour aider la classe ouvrière, en matière de soins de santé, etc. Mais cela n'arrive que dans les visions naïves du réformiste : c'est-à-dire quelqu'un qui ne comprendra jamais vraiment que la société est divisée en classes aux intérêts irréconciliables et que l'État est l'outil exclusif de la classe qui exploite, opprime et gouverne : aujourd'hui, c'est la bourgeoisie. Ainsi, seule une partie de cet argent est allée à la classe ouvrière par le biais des " institutions " d'aide aux chômeurs(13), ce qui a permis aux secteurs (pas tous) les plus touchés par la crise de survivre en cherchant de l'air, dans le but évident d'étouffer la poussière de la lutte des classes. Dans l'ensemble, une opération réussie, notamment grâce à la "compréhension" habituelle des syndicats des problèmes du "pays" et - élément que nous ne nous lasserons jamais de souligner - à l'absence d'une boussole politique anticapitaliste cohérente au sein de la classe. D'autre part, la bourgeoisie, contrairement au prolétariat, a une conscience de classe et tire les leçons du passé. Elle sait donc que les turbulences sociales peuvent découler des turbulences économiques, créant des problèmes dans l'immédiat et encore plus dans l'avenir. Par exemple, dans les années 1929-33, des millions de chômeurs américains se sont lancés dans des luttes généralisées et déterminées, qui se sont répandues comme une traînée de poudre et ont renforcé les petites organisations qui, à tort ou à raison, se disaient communistes (des staliniens aux conseillistes, en passant par les trotskistes). Enfin, la résorption (partielle) du chômage par le New deal a réduit au minimum le mouvement combatif des chômeurs et, au-delà, a ramené la gauche dans son ensemble à l'insignifiance politique(14).

Le même type d'interventionnisme, à une échelle encore plus grande, s'est manifesté lors de la pandémie de Covid - digne rejeton du mode de production capitaliste - lorsque, pour éviter un effondrement du système, de nouvelles aides étatiques extraordinaires ont été injectées en augmentant fortement la dette publique. En mars 2021, à peine élu, le président Biden lance l'American Rescue ACT, un "plan de relance budgétaire" de 1 900 milliards de dollars. Selon un économiste d'Unicredit, "en termes de stimulus fiscal direct (cash), le plan de sauvetage américain de Biden plus les 900 milliards d'aide approuvés par Trump à la fin de l'année dernière et un effet des stabilisateurs automatiques, en 2021 ils sont équivalents à un soutien économique égal à 11-12% du PIB". Certains cercles financiers ont spéculé qu'en conséquence "dans la période 2021-22, il y aura une augmentation des exportations mondiales vers les États-Unis égale à 360 milliards de dollars, dont l'Europe occidentale, avec 97 milliards de dollars, aurait la plus grande part".(15)

Mais ce n'est pas tout, car huit mois plus tard, presque comme s'il était l'exécuteur testamentaire de Trump(16), Biden signait le 15 novembre une nouvelle intervention colossale, l'Infrastructure Investment and Jobs Act, qui allouait " 1 200 milliards de dollars pour améliorer les infrastructures américaines au cours des prochaines années, afin d'accroître la compétitivité internationale du pays "(17) Pas mal pour un État qui se veut le protecteur du libre marché. Seulement, des protecteurs comme lui, il y en a beaucoup. En effet, l'Union européenne, malgré l'énorme passif de ne pas être un État au sens plein, a mis de côté l'austérité budgétaire qu'elle appliquait pour étrangler le prolétariat grec, et a accordé des dérogations budgétaires via des aides fiscales directes et indirectes de toutes sortes. L'Italie, avant et pendant le gouvernement Draghi (qui, en tant que gouverneur de la BCE, a tenu fermement le gouvernail de l'austérité) a été, de l'avis d'autres banquiers "faisant autorité", le pays le plus aidé pendant la pandémie : "Selon une étude de Bank of America, au cours des deux dernières années et demie, nous avons reçu près de 1,4 trillion entre les stimuli publics et monétaires : environ 69% du PIB. Plus que les Etats-Unis, l'Allemagne et les pays les plus pauvres du monde [...] le pays qui a reçu le plus d'aides (en pourcentage du PIB) pour soutenir et relancer l'économie"(18) L'importance de toutes ces aides est à nouveau soulignée par la Cour des comptes, selon laquelle "les deux tiers de la croissance italienne d'ici 2026 sont dus à l'impulsion du Pnrr, [le Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza : Le Plan national pour la relance et la résilience], car sans le Plan, le taux annuel moyen [attendu] de 1,2 % serait réduit à un modeste +0,4 %, normal pour l'Italie au cours des vingt années de stagnation prépandémique".(19)

En outre, la guerre en Ukraine a donné aux États-Unis l'occasion de frapper durement la bourgeoisie européenne et son aspiration à jouer un rôle indépendant vis à vis des deux principaux protagonistes de l'impérialisme mondial, à savoir : les États-Unis et la Chine.

Pour faire face aux graves difficultés économiques, "depuis mars dernier, en dépit des règles communautaires habituelles, Bruxelles a pris 210 décisions autorisant 190 mesures nationales pour 673 milliards d'euros de subventions publiques. L'importante marge de manœuvre budgétaire disponible fait de l'Allemagne la reine des aides d'État"(20) L'Allemagne a alloué 356 milliards d'euros, la France 162 milliards d'euros, l'Italie 51 milliards d'euros. Parmi ces crédits figurent la renationalisation d'EDF (10 milliards d'euros) et l'acquisition par l'État (8 milliards d'euros) d'Uniper, le principal distributeur de gaz allemand. L'"important espace fiscal disponible" est l'élément qui entoure le Plan industriel Green Deal pour la reconversion "écologique" de l'industrie européenne sur lequel les pays européens se sont écharpés en février lors de la réunion convoquée pour répondre à l'énième coup de massue que l'impérialisme américain a donné à son ami et allié européen (?). En effet, certains États de l'UE, dont l'Italie, font pression pour la création d'un fonds souverain européen. D'autres, dont l'Allemagne, ne veulent pas entendre parler d'un partage de la dette publique. Un compromis a donc été trouvé pour reporter à l'été la question d'un éventuel fonds souverain. En attendant, ceux qui ont des "espaces fiscaux disponibles" peuvent accorder de nouvelles aides, une fois de plus en dérogation aux principes sacrés du libre marché. L'Italie, qui contrairement à l'Allemagne (et à la plupart des autres États) ne dispose d'aucune "marge de manœuvre", peut au contraire choisir de dépasser la période de mise en œuvre initiale du Pnrr, sur laquelle elle est en retard. D'où l'inquiétude exprimée par la Cour des comptes, au nom d'une partie importante de la bourgeoisie italienne.

Next Generation UE n'est pas capable de répondre à un tableau encore plus complexe des énormes problèmes de santé, d'environnement, de guerre qui s'entremêlent et renforcent la crise économique (dont ils sont issus) : le résultat d'un capitalisme rongé par le cancer qui parvient à dissimuler, comme nous l'avons déjà dit, la baisse du taux de profit. L'"État" européen a alors intensifié ses efforts pour empêcher sa propre bourgeoisie de faire de la figuration sur le théâtre de l'impérialisme mondial. Et le plus grand danger vient précisément de "l'ami américain". L'impérialisme à la bannière étoilée doit avoir une relation particulière avec le mois d'août, puisqu'il a déjà effectué deux mouvements pendant les vacances d'août qui ont créé de grandes difficultés pour les ennemis et, surtout, pour les amis (ou, plutôt, les subordonnés).

La première mesure, désormais historique, est la renonciation du président Nixon aux accords de Bretton Woods le 15 août 1971, début officiel, en quelque sorte, de la crise structurelle qui a mis fin au boom de l'après-guerre. La seconde est la signature de l'Inflation Reduction Act (IRA) par Biden le 16 août 2022, un plan (encore un) d'une valeur de 738 milliards de dollars, dont 391 milliards sont destinés à la soi-disant transition verte(19). Les écologistes réformistes se sont peut-être réjouis, mais certainement pas la bourgeoisie européenne. D'abord parce que les incitations aux technologies et à la production "vertes" ne vont qu'à ceux qui produisent sur le sol américain ou quelque part où il y a un accord de libre-échange, par exemple au Canada et au Mexique, où, par coïncidence, le capital américain a délocalisé plusieurs usines industrielles. Protectionnisme ? Ce qui est certain, c'est que la bourgeoisie américaine ne veut pas courir le risque de voir les stimulants étatiques finir dans les poches des capitaux européens et surtout chinois qui sont mieux équipés, dans divers secteurs, du point de vue de la production. Au contraire, ils entendent renforcer un système industriel que la course aux taux de profit plus élevés a en partie déplacé de manière significative hors des "frontières patrimoniales", affaiblissant ainsi la capacité opérationnelle de leur propre impérialisme. La pandémie, et maintenant la guerre en Ukraine, ont clairement mis en évidence les risques liés à la délocalisation de nombreuses branches de production, des plus avancées à celles considérées comme banales mais devenues indispensables au cours de la pandémie, comme les équipements de protection individuelle. Ils ont également mis en évidence la fragilité du "juste à temps" - surtout lorsqu'il est "étalé" sur plusieurs continents - qui fonctionne jusqu'à ce qu'il soit perturbé par des événements extérieurs (si l'on peut dire) et notamment par la lutte des classes, qui reste malheureusement encore le géant endormi. À long terme, il est difficile d'exercer le rôle de première superpuissance mondiale si l'on ne dispose pas d'un cadre industriel et infrastructurel adéquat. Par exemple, si l'on ne maîtrise pas la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, qui est désormais fondamentale dans presque tous les secteurs de production, à commencer par l'armement. Mais aujourd'hui, la production de microprocesseurs se concentre en Corée du Sud et, surtout, à Taïwan, objet de convoitise de l'impérialisme chinois. Voici donc les incitations à la production nationale de puces à hauteur d'un milliard de dollars - une pratique suivie par l'UE et la Chine - et les portes sont grandes ouvertes à la plus grande entreprise de semi-conducteurs du monde, la taïwanaise TSMC, qui construira à Phoenix, en Arizona, une usine de 40 milliards de dollars employant 10 000 personnes. (22) Bien sûr, cela signifie quatre millions de dollars par emploi, ce qui donne une idée de la composition organique très élevée du capital, en particulier dans les secteurs de pointe, et de la nécessité subséquente, par conséquent, d'élever à des niveaux tout aussi élevés l'extorsion de la plus-value : le niveau d'exploitation requis pour mériter ces investissements gigantesques. Mais, comme Marx l'a bien expliqué, si le montant de la plus-value augmente, le taux est progressivement réduit à mesure que la composition organique du capital augmente, puisqu'elle ne peut pas suivre le rythme de l'augmentation en elle-même(23).

Incitations, protectionnisme, possibilité pour les États d'acquérir des parts dans les industries de pointe, comme l'a proposé M. Vesteger, vice-président de la Commission européenne, lors du sommet de février sur le Green Deal. On peut l'appeler comme on veut, mais il s'agit en fait d'un capitalisme d'État, si possible encore plus dominé par le capital que le capitalisme traditionnel, car ici l'État ne prend pas la place du capitaliste individuel dans la propriété/gestion de l'entreprise, mais le laisse à sa place et lui fournit les bouffées d'oxygène sans lesquelles il mourrait.

Elle soulage également les entreprises du fardeau des augmentations salariales, en les remplaçant par de modestes substituts à la croissance des salaires réels, qui, puisqu'ils sont déboursés par les finances "publiques", sont en fin de compte payés par la classe ouvrière, à partir d'impôts auxquels, contrairement à la bourgeoisie, elle ne peut pas se soustraire. Parmi les nombreux exemples possibles, nous en citons quelques-uns.

Contrairement à ses promesses de campagne, lorsque M. Biden a adopté la loi sur les infrastructures (Infrastructural Act), il n'a pas porté le salaire minimum fédéral à 15 dollars de l'heure - dans de nombreux États, il est encore au même niveau qu'au début des années 1970. Il n'a pas non plus porté l'allocation de chômage à 400 dollars par semaine, mais l'a laissée à 300 dollars. Avec son Jobs Act, Renzi a donné aux patrons une nouvelle arme à pointer sur la tempe de la classe ouvrière et, dans le même temps, il a "donné" un supplément de 80 euros par mois aux salaires les plus bas. Enfin, pour clore cet aperçu très partiel, la cheffe du gouvernement, cette admiratrice du Duce, a imposé un autre "paquet" à la classe ouvrière avec la soi-disant réduction des déductions salariales, aux dépens des pensions et des secteurs les plus pauvres du prolétariat(24).

Mais il y a un autre élément qui souligne à quel point l'intervention de l'État est une composante fondamentale de l'accumulation du capital, c'est la politique des banques centrales. Leur rôle a toujours été important, cela va sans dire, mais il s'est accru parallèlement aux difficultés générées par la baisse du taux de profit.

L'abolition des contrôles sur certaines activités bancaires qui ont été introduits après 1929, ainsi que la suppression des restrictions sur les politiques de taux d'intérêt, ont donné une puissante accélération à la finance spéculative et à l'endettement, dans l'illusion qu'il est possible d'échapper au processus de valorisation réelle du capital, qui ne peut avoir lieu que dans la sphère de la production. Faire de l'argent avec de l'argent crée d'énormes masses de capital fictif, ainsi appelé parce que les valeurs qu'il est censé représenter n'existent pas encore, elles ne sont qu'une "promesse" de valeurs futures. Comme la plus-value extorquée dans le processus de production est rare(25), on crée de la dette, on abaisse les taux d'intérêt à zéro ou même en dessous de zéro, tandis que l'on introduit de l'argent en quantités gigantesques dans le circuit économique (ce que l'on appelle la politique monétaire accommodante ou Quantitative Easing), par le biais de l'achat de titres et d'obligations. Mais, comme le montrent les faits, tout cet argent ne stimule pas l'économie réelle (la production), il finit le plus souvent dans le cercle vicieux de la spéculation financière, car, une fois de plus, la productivité est à la traîne.

Il ne faut pas oublier que la productivité pour le capital ne signifie pas simplement plus de "choses", plus de marchandises, mais des marchandises qui contiennent une quantité de plus-value telle qu'elle justifie l'investissement, en termes de taux de profit. Jusqu'à présent, cette version monétaire de la « multiplication des pains et des poissons » a évité l'effondrement de l'économie mondiale, mais elle aggrave certains aspects de la crise, en maintenant en vie des entreprises non rentables (entreprises zombies), en creusant le déficit et en augmentant la dette. Même la réduction de l'imposition du capital et des riches en général, qui dure depuis des décennies et qui est un palliatif féroce à la baisse du taux de profit, ne résout pas le problème : la "propension" à investir reste faible, les services "sociaux" sont brutalement réduits et il n'y a pas de signe, même lointain, de ruissellement de la richesse vers le bas, comme l'ont théorisé les néolibéraux. Au contraire, on assiste à un transfert de richesse du bas vers le haut. Évidemment, une partie de la bourgeoisie, la plus consciente, est attentive aux dangers de la situation pour la stabilité du système et, probablement sans le savoir, son analyse de l'état actuel des choses, jusqu'à un certain point, est proche de la nôtre. Certains, en raison de l'importance de la dette, de l'explosion du capital fictif et de l'intervention des institutions étatiques, disaient sans ambages que nous étions confrontés à des interventions d'économie de guerre, voire à une nationalisation de facto de l'économie, et ce bien avant la pandémie. En effet, l'une de ces "têtes pensantes" déclare que

" Lorsqu'une banque centrale acquiert - par la création monétaire pure et simple - l'équivalent des 3⁄4 de l'économie nationale, on obtient des résultats problématiques : 1) une certaine forme de " nationalisation " de l'économie par l'institut d'émission [suivie de] la substitution d'un organisme public aux forces du marché [...] on ne trouve généralement pas de limitations de la Banque centrale par rapport aux pouvoirs publics, comme en temps de guerre lorsque les gouvernements de défense nationale fixent les taux." A l'appui de ses thèses, l'auteur de ces considérations introduit un fait choquant, pour une gestion "saine" de l'économie selon un point de vue bourgeois classique (ou presque) :

"Le fait qu'une banque centrale comme la BCE ait décidé d'acheter des obligations représentant plus de 70% du PIB de la zone euro donne une idée de l'ampleur inouïe de l'explosion qui s'est produite après 2014 en termes de soutien monétaire à l'économie."(26)

Pour lui, comme pour nous, le point fondamental est que les investissements productifs diminuent depuis vingt ans (au moins, pourrait-on ajouter), ainsi que la productivité(27), et que la garantie, c'est-à-dire le renflouement pratiqué par les États pour les banques et les institutions financières en général menacées de faillite par leur spéculation désinvolte, ne fait qu'encourager la spéculation elle-même, au détriment de la " nation ", c'est-à-dire, précisons-le, du prolétariat. Bien plus lucide que le réformisme, il indique la voie à suivre pour sortir de ce cercle vicieux : il faut "rétablir la rémunération de l'investissement productif, en encourageant le travail plutôt que la redistribution"(28).

La bourgeoisie fait tout son possible pour encourager le travail, avec les "réformes" des retraites, avec l'attaque contre la soi-disant "aide sociale" et le passage au workfare ; elle baisse les salaires, exacerbe le sous-emploi ou la précarité, augmente "l'armée de réserve industrielle" (le chômage) pour tenter de rétablir la rentabilité de l'investissement productif. Dans de nombreux pays, il offre de généreuses incitations à la rénovation des machines(29), ce qui constitue, comme les autres formes de soutien, une bonne bouffée d'air frais pour les secteurs/individus concernés, mais - et nous revenons au point de départ - quelle que soit la quantité d'argent que l'État injecte dans le système économique, cette injection ne peut pas rajeunir un organisme décrépit, car la forte composition organique du capital rend difficile l'augmentation de cette productivité (de la plus-value) qui est l'alpha et l'oméga du capitalisme. Sans compter que l'argent doit être trouvé par le biais de la fiscalité qui, comme nous l'avons dit, a été abaissée sur le capital pendant des décennies, et qui fait que la dette de l'État augmente encore. Il y a donc trop de capitaux à la recherche de rendements satisfaisants qui, en raison de la rareté des opportunités, se jettent dans la spéculation, y compris évidemment sur les dettes publiques et privées. Selon l'ancien gouverneur de la Banque de France, entre 2000 et 2020, "Au total, à l'échelle mondiale, le ratio est de 23% de valeur réelle créée par l'investissement et de 77% par le jeu des valorisations",(30) c'est-à-dire par les différentes formes de spéculation financière. Aux États-Unis, ce ratio pourrait atteindre 13 % contre 87 %. Au début de l'année 2022, la dette mondiale était estimée à plus de "300 000 milliards de dollars. Ce chiffre, un record absolu en temps de paix, représente 360 % du PIB mondial"(31).

On l'a vu, depuis plus de cinquante ans, le capital est aux prises avec la manifestation de sa principale contradiction : la baisse du taux de profit moyen, et tente par tous les moyens de l'apprivoiser, notamment par un recours toujours plus important à l'État. La " transition écologique " elle-même qui, si l'on est très optimiste, limitera au mieux les effets de la catastrophe climatique désormais évidente - fille légitime de la recherche désespérée du profit sous la pression de la crise - n'est même pas concevable sans une intervention accrue de l'État, quelle que soit la manière dont on la présente.

Attaques contre les conditions de travail et donc de vie du prolétariat, catastrophe écologique, risque imminent de guerre impérialiste généralisée, avec son énorme cortège de morts et de destructions : il y a de quoi prendre conscience de l'incompatibilité entre l'existence du capital et notre propre existence, voire de la vie elle-même. Mais seul le prolétariat révolutionnaire, guidé politiquement par son parti international, a la clé pour sortir de cette situation insoutenable : soit le communisme, soit la barbarie sans fin.

CB Battaglia Comunista Août 2023Notes:

(1) La privatisation, à prix cassés, de larges secteurs de l'économie et l'appauvrissement de la classe ouvrière en étaient le reflet. Une situation comparable, à certains égards, à celle de l'après-guerre.

(2) La bourgeoisie n'est jamais en paix avec la classe ouvrière (c'est-à-dire le travail salarié), puisqu'elle doit garantir la soumission à l'extorsion de la plus-value, c'est-à-dire à l'exploitation, pivot de la société bourgeoise.

(3) Soit une gestion selon des critères privés, même s'ils continuent à être "publics".

(4) Comme le disait un ignoble euphémisme bourgeois pour définir les prolétaires en surnombre par rapport aux besoins du processus économique capitaliste.

(5) Voir les entreprises de l'IRI ou, aujourd'hui, l'ENI, une entreprise publique qui a survécu aux privatisations et qui continue à "produire de la richesse" en extorquant de la plus-value à sa main-d'œuvre. Sans oublier, bien sûr, le capitalisme d'État de l'ex-URSS et celui encore largement en vigueur en Chine.

(6) Confédération générale de l'industrie italienne : équivalent de la CBI britannique, récemment discréditée.

(7) L'analyse de l'État et de l'évolution vers le capitalisme d'État faite par Engels dans Anti-Dühring est magistrale et, par essence, n'a rien perdu de sa validité. Voir F. Engels, Anti-Dühring, troisième partie, Socialisme, chapitre II, Éléments théoriques.

(8) Jusqu'aux années 1930, l'"intrusion" de l'État dans l'économie a été moindre aux États-Unis que dans d'autres pays, mais ils ont bénéficié de conditions particulièrement favorables, que les autres bourgeoisies n'ont pas eues.

(9) Lo Stato, conseil d'administration de la bourgeoisie, Battaglia Comunista nos. 21-22 juin 1948. L'article est une traduction de L'Internationalliste, Bulletin de la Fraction belge, mai 1948.

(10) Gianluca Sabbadini, The Adam Smith Society, dans www.lamiafinanza.it, 2 juillet 2022. L'étude du FMI à laquelle il est fait référence est la suivante : Fonds monétaire international : State Owned Enterprises : The other government, Fiscal monitor, chapitre 3, avril 2020. Rappelons que la bourgeoisie n'est libre que vis-à-vis de la classe ouvrière. Entre fin mai et début juin, certains tenants de la Confindustria ont expressément demandé à l'État d'entrer dans Stellantis, soutenu, il va sans dire, par les syndicats, pour mieux faire face à la concurrence des constructeurs automobiles qui se " vantent " de bénéficier déjà de l'actionnariat du " public " (Renault, VolksWagen, etc.).

(11) G. Sabbadini, loc. Cit.

(12) Voir Martine Orange, Mediapart, respectivement le 21 décembre 2012 et le 4 décembre 2010.

(13) L'État italien appliquait un système selon lequel les travailleurs licenciés par l'entreprise n'étaient pas au chômage mais recevaient temporairement un salaire (réduit).

(14) Voir Paul Mattick, Unemployment and the movement of the unemployed in the USA, 1936, in Alfredo Salsano, Anthologie de la pensée socialiste, Laterza, 1983, vol. V, volume III, p. 954. La déception face à la partialité des résultats du New Deal a conduit, en 1936, à une reprise du mouvement des chômeurs, bien que sur une plus petite échelle ; ce n'est que la guerre qui les a résorbés et a fait disparaître le mouvement lui-même.

(15) Les citations sont tirées de : Attilio Geroni, Le maxi plan Biden sera-t-il le précurseur du nouveau pacte de stabilité européen ?, Il Sole 24 ore+, 22 mars 2021.

(16) Au-delà de l'individu, lui-même à mi-chemin entre l'artiste de cabaret et le gangster, ou plus simplement le fasciste, cela confirme que la soi-disant démondialisation et le "Make America Great Again" répondent à un besoin fondamental du capital américain et de sa bourgeoisie. Ainsi, les modalités de mise en œuvre peuvent changer, mais la tendance demeure.

(17) Sarah Pasetto, Cour constitutionnelle, Service des études, Espace droit comparé, novembre 2021.

(18) Eugenio Occorsio, "Ristori, Pnrr et l'argent de la BCE : L'Italie est le pays le plus "aidé" du monde", Repubblica online, 25 juillet 2022.

(19) Gianni Trovati, " Italy hanging from the Pnrr : two thirds of GDP growth from the plan by 2026 ", Il Sole 24 Ore+, 26 mai 2023.

(20) "Aides d'État, voici le classement de l'UE : L'Allemagne première, l'Italie troisième", Il Sole 24 Ore+, 12 février 2023.

(21) Voir Christian Marazzi, Diary of the Crisis - The Collapse of the post-Fordist Paradigm, Sinisttrainrete, 21 février 2023.

(22) Luca Celada, "The economic war with chips. Biden "internalise" Taiwan", Il Manifesto, 22 décembre 2022.

(23) Sur les limites de l'augmentation de la productivité, voir Karl Marx, Fondements de la critique de l'économie politique ("Grundrisse"). Einaudi, 1976, vol. I, p. 288-297 [pages 240-247 par la rédaction d'IMEL] et Il Capitale, Einaudi, 1975, Livre I, chapitre 15, pages 638-638.

(24) Voir : leftcom.org articles/2023-05-10/cuneo-o-non- cuneo-sempre-bastonate-sono

(25) Paradoxalement, malgré les hauts niveaux d'exploitation, la classe ouvrière n'est pas suffisamment exploitée pour rémunérer le capital investi ou qui devrait être investi pour continuer le cycle de la reproduction élargie du capital. L'explication se trouve, une fois de plus, dans les pages de Marx citées à la note 23.

(26) Jacques de Larosière, En finir avec le règne de l'illusion financière. Pour une croissance réelle, Odile Jacob, 2022, pp. 70-71. L'auteur a été directeur du FMI, gouverneur de la Banque de France et président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

(27) J. de Larosière, loc. cit. p. 30 et 38, où se trouve un graphique illustrant le déclin.

(28) J. de Larosière, loc. cit. p. 104.

(29) En ce qui concerne l'Italie, "au cours de la période quadriennale 2020-2023 [...] la consommation italienne [c'est-à-dire l'investissement] dans de nouvelles machines devrait atteindre 112 milliards d'euros (en moyenne 28 milliards d'euros par an) [par rapport à 2012-15, soit une augmentation de 59 %] à laquelle le plan Industrie 4.0 apporte une contribution fondamentale", dans Marco Fortis, "L'industrie 4.0 a ralenti la reprise du PIB italien, le redimensionnement est une erreur", Il Sole 24 Ore+, 18 janvier 2023. Le plan en question a été lancé par Renzi en 2016.

(30) J. de Larosière, op. cit. page 113.

(31) J. de Larosière, op. cit. page 15 et page 17 précise que " Alors que la partie de la dette des entreprises non financières classée BBB (c'est-à-dire la position la plus basse parmi les entreprises de bonne qualité dites investment grade) représentait 25 % du marché en Europe et 40 % aux États-Unis en 2011, les chiffres sont aujourd'hui égaux à 50 % .”

Commencez ici...

- Plateforme

- Pour le Communisme

- Page Facebook

- Page Twitter

Nous sommes pour le parti, mais nous ne sommes pas le parti, ou même son seul embryon. Notre tâche est de participer à sa construction en intervenant dans toutes les luttes de la classe, en nous efforçant de lier ses revendications immédiates à son programme historique; le communisme.

Rejoignez-nous!

ICT sections

Fondations

- Bourgeois revolution

- Competition and monopoly

- Core and peripheral countries

- Crisis

- Decadence

- Democracy and dictatorship

- Exploitation and accumulation

- Factory and territory groups

- Financialization

- Globalization

- Historical materialism

- Imperialism

- Our Intervention

- Party and class

- Proletarian revolution

- Seigniorage

- Social classes

- Socialism and communism

- State

- State capitalism

- War economics

Faits

- Activities

- Arms

- Automotive industry

- Books, art and culture

- Commerce

- Communications

- Conflicts

- Contracts and wages

- Corporate trends

- Criminal activities

- Disasters

- Discriminations

- Discussions

- Drugs and dependencies

- Economic policies

- Education and youth

- Elections and polls

- Energy, oil and fuels

- Environment and resources

- Financial market

- Food

- Health and social assistance

- Housing

- Information and media

- International relations

- Law

- Migrations

- Pensions and benefits

- Philosophy and religion

- Repression and control

- Science and technics

- Social unrest

- Terrorist outrages

- Transports

- Unemployment and precarity

- Workers' conditions and struggles

Histoire

- 01. Prehistory

- 02. Ancient History

- 03. Middle Ages

- 04. Modern History

- 1800: Industrial Revolution

- 1900s

- 1910s

- 1911-12: Turko-Italian War for Libya

- 1912: Intransigent Revolutionary Fraction of the PSI

- 1912: Republic of China

- 1913: Fordism (assembly line)

- 1914-18: World War I

- 1917: Russian Revolution

- 1918: Abstentionist Communist Fraction of the PSI

- 1918: German Revolution

- 1919-20: Biennio Rosso in Italy

- 1919-43: Third International

- 1919: Hungarian Revolution

- 1930s

- 1931: Japan occupies Manchuria

- 1933-43: New Deal

- 1933-45: Nazism

- 1934: Long March of Chinese communists

- 1934: Miners' uprising in Asturias

- 1934: Workers' uprising in "Red Vienna"

- 1935-36: Italian Army Invades Ethiopia

- 1936-38: Great Purge

- 1936-39: Spanish Civil War

- 1937: International Bureau of Fractions of the Communist Left

- 1938: Fourth International

- 1940s

- 1960s

- 1980s

- 1979-89: Soviet war in Afghanistan

- 1980-88: Iran-Iraq War

- 1980: Strikes in Poland

- 1982: First Lebanon War

- 1982: Sabra and Chatila

- 1986: Chernobyl disaster

- 1987-93: First Intifada

- 1989: Fall of the Berlin Wall

- 1979-90: Thatcher Government

- 1982: Falklands War

- 1983: Foundation of IBRP

- 1984-85: UK Miners' Strike

- 1987: Perestroika

- 1989: Tiananmen Square Protests

- 1990s

- 1991: Breakup of Yugoslavia

- 1991: Dissolution of Soviet Union

- 1991: First Gulf War

- 1992-95: UN intervention in Somalia

- 1994-96: First Chechen War

- 1994: Genocide in Rwanda

- 1999-2000: Second Chechen War

- 1999: Introduction of euro

- 1999: Kosovo War

- 1999: WTO conference in Seattle

- 1995: NATO Bombing in Bosnia

- 2000s

- 2000: Second intifada

- 2001: September 11 attacks

- 2001: Piqueteros Movement in Argentina

- 2001: War in Afghanistan

- 2001: G8 Summit in Genoa

- 2003: Second Gulf War

- 2004: Asian Tsunami

- 2004: Madrid train bombings

- 2005: Banlieue riots in France

- 2005: Hurricane Katrina

- 2005: London bombings

- 2006: Anti-CPE movement in France

- 2006: Comuna de Oaxaca

- 2006: Second Lebanon War

- 2007: Subprime Crisis

- 2008: Onda movement in Italy

- 2008: War in Georgia

- 2008: Riots in Greece

- 2008: Pomigliano Struggle

- 2008: Global Crisis

- 2008: Automotive Crisis

- 2009: Post-election crisis in Iran

- 2009: Israel-Gaza conflict

- 2020s

- 1920s

- 1921-28: New Economic Policy

- 1921: Communist Party of Italy

- 1921: Kronstadt Rebellion

- 1922-45: Fascism

- 1922-52: Stalin is General Secretary of PCUS

- 1925-27: Canton and Shanghai revolt

- 1925: Comitato d'Intesa

- 1926: General strike in Britain

- 1926: Lyons Congress of PCd’I

- 1927: Vienna revolt

- 1928: First five-year plan

- 1928: Left Fraction of the PCd'I

- 1929: Great Depression

- 1950s

- 1970s

- 1969-80: Anni di piombo in Italy

- 1971: End of the Bretton Woods System

- 1971: Microprocessor

- 1973: Pinochet's military junta in Chile

- 1975: Toyotism (just-in-time)

- 1977-81: International Conferences Convoked by PCInt

- 1977: '77 movement

- 1978: Economic Reforms in China

- 1978: Islamic Revolution in Iran

- 1978: South Lebanon conflict

- 2010s

- 2010: Greek debt crisis

- 2011: War in Libya

- 2011: Indignados and Occupy movements

- 2011: Sovereign debt crisis

- 2011: Tsunami and Nuclear Disaster in Japan

- 2011: Uprising in Maghreb

- 2014: Euromaidan

- 2016: Brexit Referendum

- 2017: Catalan Referendum

- 2019: Maquiladoras Struggle

- 2010: Student Protests in UK and Italy

- 2011: War in Syria

- 2013: Black Lives Matter Movement

- 2014: Military Intervention Against ISIS

- 2015: Refugee Crisis

- 2018: Haft Tappeh Struggle

- 2018: Climate Movement

Personnes

- Amadeo Bordiga

- Anton Pannekoek

- Antonio Gramsci

- Arrigo Cervetto

- Bruno Fortichiari

- Bruno Maffi

- Celso Beltrami

- Davide Casartelli

- Errico Malatesta

- Fabio Damen

- Fausto Atti

- Franco Migliaccio

- Franz Mehring

- Friedrich Engels

- Giorgio Paolucci

- Guido Torricelli

- Heinz Langerhans

- Helmut Wagner

- Henryk Grossmann

- Karl Korsch

- Karl Liebknecht

- Karl Marx

- Leon Trotsky

- Lorenzo Procopio

- Mario Acquaviva

- Mauro jr. Stefanini

- Michail Bakunin

- Onorato Damen

- Ottorino Perrone (Vercesi)

- Paul Mattick

- Rosa Luxemburg

- Vladimir Lenin

Politique

- Anarchism

- Anti-Americanism

- Anti-Globalization Movement

- Antifascism and United Front

- Antiracism

- Armed Struggle

- Autonomism and Workerism

- Base Unionism

- Bordigism

- Communist Left Inspired

- Cooperativism and autogestion

- DeLeonism

- Environmentalism

- Fascism

- Feminism

- German-Dutch Communist Left

- Gramscism

- ICC and French Communist Left

- Islamism

- Italian Communist Left

- Leninism

- Liberism

- Luxemburgism

- Maoism

- Marxism

- National Liberation Movements

- Nationalism

- No War But The Class War

- PCInt-ICT

- Pacifism

- Parliamentary Center-Right

- Parliamentary Left and Reformism

- Peasant movement

- Revolutionary Unionism

- Russian Communist Left

- Situationism

- Stalinism

- Statism and Keynesism

- Student Movement

- Titoism

- Trotskyism

- Unionism

Régions

User login

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.