You are here

Startseite ›Der Rückgang der durchschnittlichen Profitrate – die Krise und ihre Folgen

Erstmal erschienen in Prometeo 1, Serie VII, Juli 2009

Die kapitalistischen Produktionsverhältnisse basieren auf einem Grundgesetz – der Schaffung von Mehrwert durch die Realisierung von Profit. Das ungleiche Verhältnis von Kapital und Arbeit geht darüber hinaus, dass das Kapital einfach nur Profit erzielt, sondern beinhaltet die Erwirtschaftung des maximal möglichen Profits. In diesem Zusammenhang ist die Gewinnmaximierung nur durch die Ausdehnung der Produktion erreichbar, die auf der Steigerung der Ausbeutung der Arbeitskraft und damit der Erhöhung der Wertschöpfung beruht. Der Prozess der Akkumulation, die Konzentration der Produktionsmittel und die Zentralisierung des Kapitals ergeben sich daher als natürliche Folge dieses Mechanismus.

In der früheren Periode der kapitalistischen Entwicklung wurde das Ziel der Erwirtschaftung des maximalen Profits durch die weitestmögliche Verlängerung und Intensivierung des Arbeitstages erreicht, soweit dies menschlich und gesellschaftlich möglich war. Der absolute Mehrwert war die Hauptquelle für die Profitmaximierung. Der Arbeitstag erreichte in Großbritannien und anderen großen Industrieländern 16 Stunden pro Tag. Bei dieser Art der Akkumulation änderte sich die Zusammensetzung des Kapitals nicht wesentlich, was nicht nur zur Erhöhung der Masse des Profits, sondern auch der Profitrate führte.

Da der Arbeitstag jedoch auf 24 Stunden begrenzt ist, sahen sich die Kapitalisten gezwungen zunehmend auf den relativen Mehrwert zu setzen. Dies ermöglichte es dem Kapital, die gesellschaftliche Produktivität, die Ausbeutungsrate und die Masse des Profits weiter zu erhöhen.

Als jedoch die technologisch fortgeschrittene Maschinerie die Arbeitskraft ersetzte, stieg die organische Zusammensetzung des Kapitals und setzte damit die Bedingungen für den Rückgang der Profitrate in Gang. Die Zunahme des toten Kapitals im Verhältnis von konstanten zum variablen Kapital – mit anderen Worten, eine größere Zunahme des in Maschinen und Rohstoffen gebundenen Kapitals im Vergleich zur Zahl der an der Produktion beteiligten ArbeiterInnen – führt zu einer enormen Steigerung der Extraktion des Mehrwerts und zu einem immensen Wachstum der Masse des Profits, aber andererseits zu einer Verringerung der Profitrate.

Wenn die Profitrate das Verhältnis zwischen dem realisierten Mehrwert und der Masse des insgesamt eingesetzten Kapitals ist, so verringert sich die Grundlage für die Gewinnung von Mehrwert umso mehr, je mehr die Zahl der ArbeiterInnen im Verhältnis zum konstanten Kapital verringert wird. Genauer gesagt, die Masse des pro Einheit produktiver Arbeit investierten Gesamtkapitals nimmt ebenso zu wie der von den einzelnen ArbeiterInnen im Akkumulationsprozess produzierte Mehrwert.

Die Masse des Profits nimmt zu, aber die Profitrate sinkt aufgrund der Zunahme der organischen Zusammensetzung des Kapitals. Bekanntlich stellt die Formel m/C die Profitrate dar, wobei m die Menge des erpressten Mehrwertes ist.

Diese wird berechnet indem der pro Arbeitskraft geschaffene Mehrwert mit der Anzahl der beschäftigten ArbeiterInnen multipliziert wird.

C ist das gesellschaftliche Gesamtkapital, das heißt die Summe aus konstantem und variablem Kapital. Hieraus ergibt sich, dass die Verringerung der Zahl der Arbeitskräfte im Verhältnis zur Erhöhung des eingesetzten Kapitals eine Senkung des Satzes bedeutet. Das Verhältnis zwischen m und C ist Ausdruck der organischen Zusammensetzung des Kapitals, dessen Zunahme einen Rückgang der Profitrate hervorruft.

Die organische Zusammensetzung des Kapitals wird berechnet, indem man das konstante Kapital mit dem variablen Kapital vergleicht und die sich ergebende Zahl für deren wechselseitiges Verhältnis in Prozent des Gesamtkapitals ausdrückt. Wenn zum Beispiel das quantitative Verhältnis zwischen konstantem und variablem Kapital 80 / 20 beträgt, würde die organische Zusammensetzung 400 % betragen da das konstante das variable Kapital um das Vierfache (400%) übertrifft. Wenn wir die erste Zahl (konstantes Kapital) erhöhen und die zweite (variables Kapital) auf 90/10 senken, würde sich die organische Zusammensetzung demzufolge auf 900 % erhöhen.

Je stärker die organische Zusammensetzung zunimmt, desto mehr bringt sie das Gesetz des tendenziellen Falls der durchschnittlichen Profitrate ins Spiel. Abgesehen von kurzen Zeiträumen kann sich der Kapitalismus diesem, seinen Produktionsverhältnissen immanenten, Gesetz nicht entziehen. Seine Funktionsweise zeigt sich in der Spezifik seiner grundlegenden Widersprüche und dem Kurs der zum Niedergang des Kapitalismus als Produktionsweise führt und eine Reihe verheerender wirtschaftlicher und sozialer Folgen mit sich bringt.

Je stärker die Profitrate als Resultat der steigenden organischen Zusammensetzung des Kapitals sinkt, desto schwieriger ist es für das Kapital, das derzeitige Maß an Wertschöpfung aufrecht zu erhalten. Je stärker sich der Prozess der Valorisierung bzw. Wertschöpfung verlangsamt, desto signifikanter sinkt die Wachstumsrate des gesellschaftlich produzierten Reichtums, trotz des enormen Produktivitätszuwachses, des Wachstums der Ausbeutung, des letztendlichen relativen Mehrwert der dem Gesetz zugrunde liegt. Wie Marx im dritten Band des Kapitals (am Anfang von Kapitel 13) ausführte:

Die progressive Tendenz der allgemeinen Profitrate zum Sinken ist also nur ein der kapitalistischen Produktionsweise eigentümlicher Ausdruck für die fortschreitende Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivität der Arbeit. Es ist damit nicht gesagt, dass die Profitrate nicht auch aus anderen Gründen vorübergehend fallen kann, aber es ist aus dem Wesen der kapitalistischen Produktionsweise als eine selbstverständliche Notwendigkeit bewiesen, dass in ihrem Fortschritt die allgemeine Durchschnittsrate des Mehrwerts sich in einer fallenden allgemeinen Profitrate ausdrücken muss. [MEW, Bd. 25, Dietz Verlag. Berlin, 1977, S. 223]

Als Beweis dafür können wir sehen, dass die Wachstumsrate der Weltproduktion aufgrund der hohen organischen Zusammensetzung des Kapitals in der Wirtschaft nach und nach zurückgegangen ist. In der Dekade von 1970 bis 1980 betrug die Wachstumsrate der internationalen Produktionskapazität 5,51 Prozent. In der folgenden Dekade 1980 bis 1990 hingegen ging sie auf 2,27% zurück. Im Jahrzehnt 1990 – 2000 erreichte sie miserable 1,09 %. Die Subprime-Krise von 2008 zwang der Weltproduktion eine Rezession auf, die sie deutlich unter Null trieb. Betrachtet man das Wachstum der Weltproduktion pro Kopf für den gleichen Zeitraum, sind die Zahlen noch schlechter. Von 3,76% im Jahrzehnt 1970-80 ging sie auf 0,69% im nächsten Jahrzehnt zurück und endete im Jahrzehnt 1990-2000 bei 0,19%. Der Rückgang des Anstiegs der Weltproduktion ist nicht darauf zurückzuführen, dass die Bedürfnisse besser befriedigt wurden oder dass die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen autonom zurückgegangen ist. Dieser Rückgang ist auf die Schwierigkeit der Kapitalverwertung zurückzuführen, welches immer weniger in die reale Produktion investiert wird, da es dem Sirenengesang der Spekulation folgt. Im gleichen Zeitraum, wenn auch mit Unterschieden von einem Gebiet zum anderen, stieg die Auslastung der Anlagen nie über 76%, während die Spekulation immer mehr Kapital anzog, das zuvor in produktive Investitionen floss. Wie die beiden Phänomene zusammenhängen lässt sich daran ablesen, dass dort wo der Prozess der Profitmaximierung schwierig wird, das Kapital sich auf die Suche nach Extra- oder Superprofiten für einen zusätzlichen Ertrag begibt. Dies fügt der Menge der produzierten Waren und Dienstleistungen nichts hinzu, aber es ermöglicht dem Großkapital, einen anderswo produzierten Mehrwert zu erwerben. Gleichzeitig begünstigt es die Entstehung riesiger Monopole im realen produktiven Sektor, wo der Monopolpreis dazu benutzt werden kann, die durch den Rückgang der Profitrate entstandenen Verluste zu kompensieren. Sie fördert auch riesige, der Spekulation gewidmete Finanzholdings, die bis zum Platzen der Blase fortbestehen welche ihre Profite und finanziellen Gewinne letztendlich auf null reduzieren.

Zuerst kamen die Fälle Enron, Cirio und Parmalat, dann explodierte die Finanzkrise im Zusammenhang mit Subprime-Hypotheken und das gesamte kapitalistische System geriet in die tiefste und verheerendste Krise seit der „Großen Depression“ der 1930er Jahre. Wir müssen jedoch hinzufügen, dass die Finanzblase in einer Realwirtschaft platzte, die sich bereits in einer tiefen Krise befand und letztendlich dies die Ursache und Quelle war die alles ausgelöst hat.

General Electric und General Motors sind zwei Paradebeispiele dafür. Die beiden größten Konzerne der Welt haben zur Bewältigung ihrer Profitkrise auf die Finanzialisierung zurückgegriffen. Innerhalb von vierzig Jahren sind sie von Profitraten von 20% auf 5% gefallen und von diesen 5% waren 40% das Ergebnis von Spekulationsgeschäften.

Auf der makroökonomischen Ebene ist es genau dasselbe. Die Finanzialisierung entwickelte sich analog zur Profitkrise und hält auch in Zeiten einer teilweisen Erholung an. Allein zwischen 1950 und 1980 wurden 15% des Kapitals für die Spekulation aufgewandt. Zwischen 1980 und 2003 stieg der Anteil des Spekulationskapitals auf 25%, aber nicht weiter. Dies zeigt dreierlei: Erstens zeigt sich, dass die zunehmende Schwierigkeit der Kapitalvalorisierung seitens der Realwirtschaft eine Finanzialisierung der Krise induziert. Mit anderen Worten, es wird versucht den Mangel an Produktionsgewinnen durch zusätzliche Gewinne oder finanzielle Erträge zu überwinden, die die Profitrate ergänzen und teilweise produktiv investiert werden könnten. Zweitens zeigt es dessen Begrenzung auf. Der Mehrwert und die damit verbundene Höhe des Gewinns entstehen im Produktionsprozess, während der bloße finanzielle Gewinn, der Rückgriff auf die Börse und die Spekulation nichts anderes ist als ein Mechanismus zum Transfer des bereits geschaffenen Mehrwerts. Der dritte Punkt – der eine Synthese der beiden ersten darstellt – ist das die Finanzialisierung der Krise durch Spekulation, durch Schaffung von fiktivem Kapital und Parasitismus eine objektive Grenze hat die nicht überwunden werden kann ohne das fiktive Kapital, das zu seiner Entstehung beigetragen hat, zu zerstören. In jüngster Zeit, seit Ende der 1990er Jahre, folgen die Börsenkrisen in einem außerordentlichen Tempo aufeinander.

Nach dem Platzen der russischen und asiatischen Spekulationsblasen hat die US-Börse die größte Zerstörung fiktiven Kapitals in der Geschichte des Kapitalismus hervorgerufen, die sogar die von 1929 übertroffen hat. Zwischen Januar 2000 und Oktober 2002 fiel der Dow Jones von 11722 auf 7286 Punkte, was einem Verlust von 38% des Aktienkapitals entsprach. Die NASDAG, der Aktienmarkt für High-Tech-Firmen fiel um 80%. Im gleichen Zeitraum (März 2000 bis zum dritten Quartal 2002) belief sich die Folge der beiden Börsenexplosionen auf einen Börsenverlust von 8.400 Millionen US Dollar. Die gegenwärtige Krise hat den Rest erledigt. Sie hat nicht nur die größten US-Finanzinstitute an die Wand gefahren, sondern auch staatliche Interventionen erzwungen um ein globales Versagen des gesamten Kreditsystems und der Realwirtschaft selbst zu verhindern. Letztlich entstehen diese Spekulationsblasen durch die Finanzialisierung der Krise, da sich das Kapital zunehmend darauf konzentriert seine Finanzeinahmen zu erhöhen und nach zusätzlichen Gewinnen zu suchen, um die ständig sinkenden Profitraten wieder anzukurbeln und die Wirtschaftskrise zu lösen. Ihr unvermeidliches Ende ststellt jedoch nur die gleiche Krisensituation wieder her, allerdings auf einem höheren und kritischeren Niveau. Der Kapitalismus entkommt nie dem Teufelskreis, der für ihn in allen Phasen seines Bestehens typisch, aber in seiner Zerfallsphase verheerend ist. Das offensichtlichste Beispiel finden wir heute, wo die Wirtschafts- und Finanzwelt mit einer beispiellosen Krise konfrontiert ist, die die Krisen der frühen 2000er Jahre und sogar die der 1930er Jahre in den Schatten stellt.

Eine geringe Profitrate verlangsamt nicht nur den Prozess der Valorisierung, sondern erschwert auch die Schaffung von neuem Kapital. Ein Kapital von hoher organischer Zusammensetzung mit seiner reduzierten Profitrate ist gezwungen, sich schneller anzusammeln. Die erhöhte Akkumulationsgeschwindigkeit führt zu einer wachsenden Gewinnmasse, senkt aber gleichzeitig die Profitrate und die Rate ihrer Valorisierung. Genau dieselbe Dynamik erklärt wie sich das Kapital in Zeiten akzentuierter, durch eine größere Intensität der Überproduktion von Kapital auszeichnenden Krise, außerstande sieht angemessene Gewinnspannen zu finden und daher eine Vielzahl von Auswegen sucht, wie zum Beispiel wirtschaftliche Konzentration, finanzielle Zentralisierung und Spekulation.

Andererseits, soweit die Rate der Verwertung des Gesamtkapitals, die Profitrate, der Stachel der kapitalistischen Produktion ist (wie die Verwertung des Kapitals ihr einziger Zweck ist), verlangsamt ihr Fall die Bildung neuer selbständiger Kapitale und erscheint so als bedrohlich für die Entwicklung des kapitalistischen Produktionsprozesses; er befördert Überproduktion, Spekulation, Krisen, überflüssiges Kapital neben überflüssiger Bevölkerung. [MEW, Bd. 25, Dietz Verlag Berlin, 1977, 251/252]

Und der Beweis dafür ist in der zunehmend zentralen Rolle des Finanzkapitals, das heißt der Börse, der Banken, der Investmentfonds und der Finanzholdings zu sehen.

Noch nie in der Geschichte des Rückgangs der durchschnittlichen Profitrate hat das Finanzkapital innerhalb der kapitalistischen Produktivbeziehungen eine so dominierende Rolle eingenommen. Und noch nie zuvor war der Kampf der großen internationalen Währungen um die Vorherrschaft auf den Geldmärkten, jenem Instrument zur Wiederaneignung von Kapital, so heftig.

Eine weitere Auswirkung der Profitkrise ist ein verschärfter Wettbewerb um den Handel, sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene. Je mehr es dem Mechanismus zur Akkumulation und Valorisierung des Kapitals an Sauerstoff mangelt, desto härter wird der Wettbewerb zwischen den Kapitalen. Der Wettlauf um eine höhere Arbeitsproduktivität, die verstärkte Ausbeutung durch die Erhöhung des relativen Mehrwerts, verschärft den Wettbewerb zwischen den Kapitalen - ein Wettbewerb, der wiederum das Produkt der Profitkrise ist - und führt als erste Konsequenz zu einem historischen Angriff auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie die Löhne der ArbeiterInnenklasse.

Chronologisch gesehen ist die Beweislage eindeutig. Vergleicht man die Zeiten dieser Angriffe mit dem stärksten Rückgang der Gewinne, so zeigt sich, dass die wirtschaftliche und soziale Dynamik in der Beschränkung der Gewinnspannen besteht. Alles begann Mitte der 1970er Jahre, als die Profitrate ihr historisch niedriges Niveau von weniger als 53% erreichte. Der Angriff auf den Lebensstand fand an mehreren Fronten statt. In Bezug auf die direkten und indirekten Löhne hat er die Form der Eindämmung der Arbeitskosten und des Abbaus des Wohlfahrtsstaates angenommen. In den letzten Jahren ist das Lohnniveau in allen großen kapitalistischen Ländern auf das Niveau der 70er Jahre zurückgekehrt. Gleichzeitig wurde die Sozialfürsorge gnadenlos abgebaut.

Zunehmend ist das derzeitige Verhältnis zwischen Kapital und Lohnarbeit durch ein in der jüngeren Geschichte beispielloses Ausmaß an abverlangter Flexibilität und hinzunehmender Arbeitsplatzunsicherheit geprägt. Die Profitkrise bedeutet, dass die Kapitalisten nicht nur die Arbeitskosten senken müssen, sondern auch dafür sorgen müssen, dass die Arbeitskraft nur dann eingesetzt wird, wenn die Valorisierung des Kapitals dies erfordert und dass die ArbeiterInnen automatisch entlassen werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Das Kapital kann sich nicht den Luxus erlauben, Arbeitskräfte zu halten, die es nicht in einem Tempo ausbeuten kann, das mit seinen eigenen Erfordernissen vereinbar ist. Neoliberalismus und Globalisierung sind die Resultate der Profitkrise.

Einst von führenden bürgerlichen Ökonomen für ihre außerordentlichen Vorteile gepriesen, werden sie nun zugunsten staatlicher Interventionen als schädlich für die gesunde Entwicklung des Kapitalismus verworfen.

Doch die strengen Grenzen des Prozesses der Valorisierung innerhalb der verschiedenen nationalen Kapitale haben dem Großkapital die Notwendigkeit auferlegt, alle möglichen Hindernisse für die Zirkulation von Kapital, der Waren und die Beschaffung von strategischen Primärprodukten und Arbeitskraft zu einem möglichst niedrigen Preis zu überwinden. Der Export von Finanzkapital, die Verlagerung der Produktion, die intensive Ausbeutung der Arbeitskraft zu sehr niedrigen Kosten, all dies sind die unvermeidlichen Begleiterscheinungen des langsamen Tempos der Valorisierung, das für die fortgeschrittenen kapitalistischen Länder mit einer hohen organischen Zusammensetzung des Kapitals typisch ist. Wenn all diese Ziele auf der Ebene der "normalen" imperialistischen Konkurrenz realisierbar sind, gut, ansonsten greift der Gewaltfaktor ein um die Dinge zu lösen. Krieg ist zum täglichen Mittel geworden, mit dem der Imperialismus versucht dringend benötigte wirtschaftliche und finanzielle Vorteile zu erlangen. Gibt es hier etwas Neues unter der kapitalistischen Sonne? Sicherlich nicht, aber in der gegenwärtigen Phase des Kapitalismus ist die Kriegstreiberei, wie jede andere Form imperialistischen Verhaltens, direkt proportional zur Schwere der ökonomischen Krise. Das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate schafft keine neuen Widersprüche oder ungewöhnliche Verhaltensformen auf dem Weltmarkt, jedoch verschlimmert sie diese.

Vom Untergang des Sowjetreichs bis heute, während die westliche Bourgeoisie nach ihrem Sieg eine neue Periode des Friedens und des Wohlstands vorhersagte, hat sich der Abgrund der internationalen Krisen und des imperialistischen Krieges mit einer Intensität und Gewalt geöffnet, wie es sie in den letzten Jahren nicht gegeben hat. In allen Bereichen - von den wirtschaftlichen bis zu den politischen Faktoren, sowohl innenpolitisch als auch international, im Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit und im Gebrauch von Waffen - hat sich die Situation verschlimmert. So haben sich die interbourgeoisen Spannungen vervielfacht und in einer Orgie der Dekadenz verschärft, in der die zunehmende Ausbeutung des Proletariats, die zunehmende Armut im Allgemeinen, die einzigen Konstanten in einem Kapitalismus sind, der versucht die Bedingungen für sein eigenes Überleben zu sichern.

Der Rückgang der durchschnittlichen Profitrate in Zahlen

In der bürgerlichen Literatur ist es schwierig, klare Daten über den Rückgang der durchschnittlichen Profitrate zu finden. Die Erklärung liegt auf der Hand. Kein bürgerlicher Ökonom, wie sehr er auch immer das Gesetz und seine katastrophalen Folgen kennt und fürchtet, kann sich offen dazu bekennen das Verhältnis zwischen der Masse des Profits und dem gesamten zu seiner Erzielung eingesetzten Kapital zu untersuchen. Nicht so sehr, weil sie keine marxistischen Wirtschaftskategorien verwenden wollen, obwohl sie diese immer ablehnen, sondern schlicht und einfach, weil sie das Problem ignorieren wenn sie die Masse des Profits in den Mittelpunkt des Problems stellen und nicht seine Rate. Dennoch warnen sie auf der Grundlage der bekannten Fakten vor sinkenden Renditen industrieller Investitionen und vor der mangelnden Valorisierung des investierten Kapitals. Öffentlich tun sie so, als läge die Erklärung außerhalb der Produktionsverhältnisse, als ginge es lediglich um den Markt oder den Verkauf von Gütern oder allenfalls um eine Funktionsstörung im Produktionsprozess, so dass eine Neujustierung dieser Faktoren das Problem lösen würde. Doch wenn die kapitalistischen Manager versuchen, die beunruhigenden Folgen des Rückgangs der Profitrate zu bewältigen, sind sie gezwungen sich mit der Ursache des Problems und nicht mit seinen wirtschaftlichen Auswirkungen auseinanderzusetzen, und bringen so eine ganze Reihe von Gegenmaßnahmen ins Spiel. Eine marxistische Analyse ist viel einfacher und wirksamer, weil sie von allen Zwängen und Mystifikationen befreit ist; sie basiert auf der Dynamik der realen Tatsachen, in deren Mittelpunkt die antagonistischen und widersprüchlichen Aspekte des Kapitalismus stehen.

Um sowohl das Gesetz des Rückgangs der Profitrate als auch die Gegentendenzen zu betrachten, die dadurch hervorgerufen werden, wollen wir uns das Beispiel der US-Wirtschaft der Nachkriegszeit ansehen. Dieses Beispiel wird uns nahezu aufgezwungen, weil die Zahlen über den Gewinn in der US-Wirtschaft die bekanntesten und am besten erforschten sind. Nach Angaben des französischen Instituts für Statistik und Wirtschaftsstudien (INSEE) ist die durchschnittliche Profitrate der US-Wirtschaft von 1955-2000 um mehr als 30% und im Zeitraum 2002-2005 um mehr als 35% zurückgegangen. Eine weitere Zerlegung dieser Statistik zeigt, dass die Gewinnrate zwischen 1954 und 1979 um mehr als 50% zurückging. Im Zeitraum 1985-1997 gab es eine außerordentliche Erholung von etwa 20%, die mit den Jahren 1997-2002 endete, in denen ein Rückgang von 21% gegenüber dem Höchststand von 1997 zu verzeichnen war, ein Rückgang, der sich bis 2007 fortsetzte.

Prozentual gesehen ist es so, dass wir in der ersten Periode von einer durchschnittlichen Profitrate von 22-23% auf 11-12% gesunken sind. In der zweiten Periode stieg sie wieder auf 18%, um dann in der dritten Periode wieder auf 14% zu fallen. Die Zahlen veranschaulichen, dass aufgrund der Veränderungen in der organischen Zusammensetzung des Kapitals die Gewinnrate langfristig sinken muss. Kurzfristig jedoch kann die Profitrate aufgrund außergewöhnlicher Umstände infolge der Tätigkeit bestimmter Gegentendenzen steigen oder aber ihr Rückgang deutlich verlangsamt werden.

Der scheinbar widersprüchliche Aspekt ergibt sich aus der Tatsache, dass die US-Wirtschaft in der ersten Periode (dem goldenen Zeitalter), als die Rate von 22% auf 12% fiel, ein enormes Wachstum verzeichnete, das in den folgenden Jahrzehnten nie wieder erreicht wurde.

Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des BIP lag bei etwa 5%, die Arbeitslosigkeit stieg nie wesentlich über das physiologische Minimum von etwa 2% und die Inflationsrate lag nie über 2,1%. Die US-Wirtschaft dominierte den Welthandel. Sie hatte einen enormen Überschuss in ihrer Zahlungsbilanz und exportierte Finanzkapital mit einem Nettoüberschuss von 17%. Die einzige Erklärung für den Rückgang der Profitrate ist der Anstieg der organischen Zusammensetzung des Kapitals, der seinerseits durch die Extraktion des relativen Mehrwertes angetrieben wurde.

Letztere stieg innerhalb von dreißig Jahren um 41%, von 3,58 auf 5,03 Prozentpunkte. Diese Zahlen sind in Bezug auf Geschwindigkeit und Intensität beeindruckend genug, auch wenn sie sich über einen langen Zeitraum erstrecken. Der wichtige Punkt ist, dass in der Nachkriegsperiode der wirtschaftlichen Expansion die Notwendigkeit, die erforderliche Arbeitszeit durch einen relativen Mehrwert kontinuierlich zu reduzieren, zu enorm mehr Investitionen in konstantes Kapital als in variables führt. Da totes Kapital lebende Arbeit ersetzt, wird die Quelle der Extraktion von Mehrwert trotz einer Erhöhung der Rate enorm eingeengt. Dies erklärt, wie die amerikanische Wirtschaft "plötzlich" - Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre - in ihre schwerste Wirtschaftskrise seit 1929-33 geraten ist. Damals wurden die führenden Wirtschaftssektoren von denen Deutschlands und Japans überholt. Die "made in the USA"-Wirtschaft, die ihre Vorherrschaft auf dem Weltmarkt verloren hatte, sah sich zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg mit einem Zahlungsbilanzdefizit konfrontiert. Die USA mussten nun Kapital aus dem Ausland importieren, da sich ihre Wettbewerbsposition aufgrund eines Rückgangs der Profitrate, die sich buchstäblich halbiert hatte, verschlechterte. Die Wiederbelebung der Profitrate oder besser gesagt die Verlangsamung ihres Rückgangs, die zwischen 1985 und Ende 1997 stattfand, wurde durch drei Faktoren bewirkt. Der erste Grund für die Erholung ist der absolute Erfolg des amerikanischen Drucks beim historischen Plaza-Abkommen (1985) zum Nachteil Deutschlands und Japans. Bei diesem Ereignis zwangen die USA ihre beiden wichtigsten Handels- und Finanzkonkurrenten zur Neubewertung ihrer Währungen, was der US-Wirtschaft einen Wettbewerbsvorteil bei den Rohstoffpreisen und damit bei der Leistungsbilanz verschaffte.

Der zweite war die von der US-Notenbank geförderte Hochzinspolitik mit dem Ziel, die enorme Masse an Petrodollars wiederzuverwerten, die sich nach den ersten, außerordentlichen Erhöhungen des Rohölpreises von den Industrieländern zu den erdölproduzierenden Ländern verlagert hatte.

Zusammengenommen stellten diese beiden Maßnahmen sicher, dass der Dollar weiterhin die wichtigste Handelswährung auf allen Weltmärkten bleiben würde (92% des gesamten Handels wurde in Dollar abgewickelt) und dass der asthmatischen US-Wirtschaft neue Kapitalquellen zufließen würden, die teilweise im Inland, hauptsächlich aber im Ausland investiert werden konnten. Da der Dollar gegenüber konkurrierenden Währungen zunehmend an Wert verlor, aber immer noch das dominierende internationale Tauschmittel blieb, konnten die USA ihren Wettbewerbsvorteil dank der daraus resultierenden relativen Senkung der Preise für US-Waren zurückgewinnen.

Der dritte Faktor, und sicherlich der wichtigste, war die Senkung der Arbeitskosten. Niedrigere Steuern für die Unternehmen, niedrigere Geldkosten und vor allem die Stagnation der Reallöhne, die während des gesamten Zeitraums überhaupt nicht stiegen. Tatsächlich gingen die Löhne zurück und trugen damit zu einer Erholung der Profitrate in der Industrie und im verarbeitenden Gewerbe auf 20% bei. Im Bausektor lief es für die Kapitalisten sogar noch besser. Zwischen 1978 und 1993 wurden die Reallöhne in diesem Sektor jährlich um 1,1 % gesenkt, wodurch das investierte Kapital eine Profitrate von 50 % erzielen konnte. Wir müssen im Hinblick auf diese Wirtschaftsdaten auch einen politischen Faktor berücksichtigen, und zwar das niedrige Niveau des Klassenkampfes, das es dem Kapital ermöglichte die Profitmargen relativ leicht wiederherzustellen. Wo die Reaktion der ArbeiterInnenklasse auf die Angriffe eines krisengeschüttelten kapitalistischen Systems schwach oder gar nicht vorhanden ist, wird es für die Kapitalisten praktikabler die Politik der Gegentendenzen durchzusetzen mit dem Ziel, bedeutende Profitmargen wiederherzustellen.

Zu dieser Politik gehören die berüchtigten Aufrufe im Interesse der nationalen Wirtschaft zu persönlichen Opfern bereit zu sein, einer psychologischen Taktik die auch heute noch zum Einsatz kommt. Ausgehend von den USA haben sie sich mit dem Einverständnis der Gewerkschaften und der Linken auf den Rest der westlichen Welt ausgebreitet. Der Export von Finanzkapital und die Verlagerung auf eine globalisierte Produktion taten ihr Übriges.

Trotz der beständigen Erholung der Profitrate in den 1980er und 1990er Jahren hat die jüngste Krise die US-Wirtschaft wieder in die gleiche prekäre Lage gebracht wie am Ende der Expansionsperiode.

Bis 1998 spitzte sich eine Reihe von Problemen zu, die durch die künstliche Wiederbelebung der Wirtschaft der 1990er Jahre verdeckt worden waren. Das Experiment, das mit den unter dem Schlagwort der „Reaganomics“ in den 1980er Jahren begonnen hatte, geriet in eine Krise. Es beruhte auf dem Abfluss der weltweiten Ersparnisse in die USA durch hohe Zinssätze und die dominierende Rolle des Dollars, beinhaltete aber auch die Aufgabe einiger traditioneller Wirtschaftszweige und eine daraus resultierende Verringerung der Wettbewerbsfähigkeit. Darüber hinaus umfasste die Krise ausländische Investitionen, die Verlagerung der Produktion und den Hochtechnologiesektor, auf dem der Großteil der Strategie beruhte. Die zunehmende Verschuldung des Staates, der Unternehmen und der Familien, die versuchten, Häuser und die Mittel des täglichen Lebens zu kaufen, führte zu einer wahren Tragödie, während die Profitrate unaufhaltsam zurückging. Je mehr die Profite zurückgingen, desto mehr wurde auf Parasitismus zurückgegriffen und die Krise wurde zunehmend finanzialisiert. Und so weitete sich die Spekulationsblase exponentiell aus und schuf die Voraussetzungen für die Explosion im August 2007. Das Schlimmste an all dem ist, dass wieder einmal das internationale Proletariat den Preis dafür zahlen muss. Als die Spekulationsblase - die anschwoll, um Unternehmen und Familien sowie dem gesamten Wirtschaftssystem billige Kredite zu gewähren - platzte, wurden in dem fiktiven Börsenumfeld innerhalb weniger Tage Milliarden von Dollar vernichtet. Dadurch entstand eine Krise des gesamten Finanzsystems, eine Krise, die die Grenzen des gesamten kapitalistischen Systems aufzeigte, einschließlich einer Realwirtschaft die bereits massiv geschwächt war und nun in den Abgrund gestürzt wurde. Der Wohnungsmarkt stürzte wie ein Kartenhaus zusammen, dann begannen alle wichtigen produktiven Sektoren, einschließlich der High-Tech-Industrie, Anzeichen des Zusammenbruchs zu zeigen. Frühere Investitionen in konstantes Kapital und Software hatten bereits die Produktivität verringert. Im Durchschnitt waren die Werke vor diesem weiteren Produktivitätsrückgang zu etwa 60% ausgelastet. Hinzu kommt, dass die 3,5% Lohnerhöhungen, die in den späteren Phasen des Wirtschaftsbooms möglich waren, zu einer untragbaren Belastung für einen krisengeschüttelten Kapitalismus geworden waren. In kurzer Zeit erreichte das Ausmaß der Verschuldung - des Staates, der Unternehmen, die die Finanzialisierung zu ihrem Entwicklungsmodell machten, und jener Familien, die an die Illusion eines leichten Konsumverhaltens glaubten - neue Dimensionen und warf die Profitrate der US-Wirtschaft in das schwarze Loch der Wirtschaftskrise. In der Folge gingen zwischen 2000 und Anfang 2003 die Beschäftigung um 6% und die Reallöhne um 1,6% zurück. Die Produktivität fiel um 40%, die Anlagenauslastung um 30%, während das BIP - das 1997 um 4,7% gestiegen war - für den Zeitraum 2000-3 auf 1,3% pro Jahr fiel, bevor es heute auf minus 6% sinkt.

Das Gesamtergebnis ist eine kolossale Verringerung des Nettogewinns. Die Gewinnmasse der Elektronikfirmen fiel von 59,5 Milliarden Dollar im Jahr 1997 auf 12,2 Milliarden Dollar im Jahr 2002, während sich die Bilanz heute buchstäblich zusammengefaltet hat. Im Halbleitersektor sanken die Gewinne von 13,3 Milliarden Dollar auf 2,9 Milliarden Dollar. In der Telekommunikation von $24,2 Milliarden im Jahr 1996 auf $6,8 Milliarden, während der Dienstleistungssektor einen Rückgang von $76,2 Milliarden auf $33,5 Milliarden verzeichnete.

Schließlich betrug in diesem Zeitraum der Rückgang der Profitrate in nichtfinanziellen Aktivitäten im Durchschnitt etwa 20% mit einem Maximum von 27% im Vergleich zum Höchststand von 1997.

All diese Zahlen sind mit dem Implodieren der Subprime-Krise ans Licht gekommen.

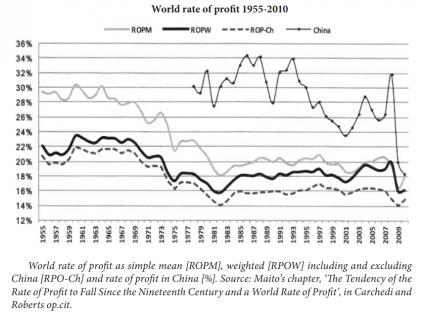

Zurück zur Grafik (Abbildung 1) und zur Aufschlüsselung des Zeitraums 1945-2003. Wir können das Auf und Ab der Profitrate erkennen. Im Zeitraum 1947-77 gab es einen Rückgang von 53%. Zwischen 1985-1997 gab es eine Erholung um 30 %, und in der letzten Phase bis 2003 ging sie um 30 % zurück.

In der Folge setzte sich der Rückgang bis zum Absturz der letzten beiden Jahre fort.

Das Ergebnis ist, dass die amerikanische Wirtschaft über einen Zeitraum von 56 Jahren einen durchschnittlichen Rückgang der Profitrate um 30% verzeichnet hat, mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen für das Kapital und die tägliche Existenz der ArbeiterInnenklasse. Auf internationaler Ebene hat sie zu einem verstärkten Wettbewerb auf allen strategisch wichtigen Märkten geführt und das tragische Phänomen des Krieges als einzige "Lösung" für die Großmächte zur Verfolgung ihrer wirtschaftlichen und strategischen Interessen hervorgebracht.

Die Wirkungsweise des Gesetzes über den Rückgang der Profitrate in den USA erfolgte, wenn auch etwas zeitversetzt, in allen großen europäischen Ländern (Großbritannien, Frankreich und Deutschland) parallel, und dies hat eine Periode eröffnet, die durch fünf Faktoren gekennzeichnet ist.

- Ein wirtschaftlicher Angriff auf die Arbeiter[Innen]schaft, der in Länge und Intensität in der jüngeren Geschichte des internationalen Kapitalismus seinesgleichen sucht. Die intensivierte Ausbeutung der Arbeitskraft durch Produktivitätssteigerung, die durch die Reduzierung der Zeit und der Kosten für die Produktion von Waren herbeigeführt wurde, hat nicht zu größerem Reichtum oder kürzeren Arbeitszeiten für die Arbeiter[Innen] geführt, sondern eher das Gegenteil. In einem Kapitalismus mit hoher organischer Zusammensetzung und niedriger Profitrate bedeutet eine Steigerung der Arbeitsproduktivität niedrigere Löhne, einen längeren Arbeitstag, den Abbau des Wohlfahrtsstaates und eine erhöhte Arbeitsplatzunsicherheit als Folge der zunehmenden Rivalität zwischen den Kapitalen, die durch die Profitkrise in den Strudel der Konkurrenz gedrängt wurde.

- Der Export von Finanzkapital, die Zerstreuung der Produktion, die unermüdliche Suche nach Arbeitsmärkten, auf denen die Kosten der Arbeitskraft massiv unter den inländischen Tarifen liegen, all dies ist zu einer Bedingung für das Überleben des Kapitalismus in der Krise geworden. Ganze Gebiete wurden von den Kapitalen im Sturm erobert, auf der Suche nach einer höheren Rendite aus Niedriglohnarbeitsmärkten. Osteuropa ist zu einem jener Gebiete geworden, in die Frankreich, Deutschland und Italien einen guten Teil ihrer verarbeitenden Industrie exportiert haben. Südostasien hat die gleiche Funktion für Japan und in letzter Zeit auch für China übernommen. Der US-Koloss, obwohl er heute auf tönernen Füßen steht, hat sich nach Asien und Afrika verlagert um mit China zu konkurrieren, aber auch in jene Gebiete Südamerikas, die sich der imperialistischen Rolle Washingtons noch immer unterordnen.

- Der Rückgriff auf die Finanzialisierung durch Super- oder Extraprofite, der systematische Rückgriff auf Spekulation und parasitäre Aktivitäten, die Schaffung von fiktivem Kapital vermitteln nicht nur einen Eindruck von der Schwierigkeit, das Kapital zu valorisieren, sondern sogar von der Dekadenz des gesamten internationalen kapitalistischen Systems.

- Die gegenwärtige Krise hat zudem deutlich gemacht, dass wir es nicht nur mit einer Krise des Neoliberalismus zu tun haben, sondern mit einer Krise des gesamten Wirtschaftssystems, das die Endphase des dritten Akkumulationszyklus erreicht hat. Dieselben bürgerlichen Ökonomen, die noch gestern Befürchtungen über die Rolle des Staates in der Wirtschaft als dem schlimmsten aller Übel geäußert haben, beschwören ihn heute als den einzigen Weg zur Rettung. Sie haben vergessen, dass es nicht die Form der Verwaltung der Produktionsbeziehungen ist, die die Widersprüche des Systems auslöschen kann, sondern im Gegenteil, es ist die Krise des Systems, die von Zeit zu Zeit die Grenzen jeder Art von Verwaltung offenbart, sei sie nun liberal, neoliberal, staatlich oder eine Mischung davon, je nach dem bisherigen historischen Kurs des Kapitalismus.

- Die Notwendigkeit, alles zu tun, um Märkte für Primärprodukte, vor allem für Erdöl und Erdgas, zu erschließen. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR waren wir Zeugen eines Prozesses der imperialistischen Neuzusammensetzung, der immer noch im Gange ist, wo ganze Kontinente, strategische Gebiete und Regionen mit Energiequellen zu Brennpunkten für Konfrontationen zwischen den großen internationalen Interessensblöcken geworden sind. Von Zentralasien bis Lateinamerika, vom Nahen Osten bis Afghanistan, vom Niger-Delta bis zum Irak entwickeln sich in dieser imperialistischen Neuordnung Energieprobleme ohne Hoffnung auf eine Lösung. Gleichzeitig gibt es natürlich auch einen heftigen Kampf um die Hegemonie über die internationalen Währungen. Am Anfang, im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, herrschte der Dollar an erster Stelle. Öl wurde in Dollar notiert und verkauft. Heute verkauft Russland hauptsächlich in Rubel, Iran und Venezuela nehmen auch Euro, und viele Golfstaaten versuchen, einen Währungskorb zusammenzustellen, der den Dollar als globale Ölwährung generell ersetzen würde. Seit einigen Jahren gibt es auf dem Weltölmarkt einen wachsenden Widerstand anderer Währungen gegen das „Ius primae noctis“ des Dollar. Bis 1999 wurden 92% des internationalen Handels in Dollar abgewickelt. Heute sind es nur noch insgesamt 40%, wobei weitere 40% in Euro und die restlichen 20% in Yen und Renminbi abgewickelt werden.

- Der im Imperialismus stets präsente Kriegsfaktor nimmt einen besonders akuten Charakter an. Kein Markt, sei es im Finanz-, Handels-, Devisen- oder Rohstoffbereich, ist frei von beunruhigenden Spannungen, wenn nicht sogar vom eigentlichen Klang des Krieges. Tod, Zerstörung und Barbarei sind die sozialen und ökonomischen Konstanten der kapitalistischen Krise. Die "sanfte Macht" von Präsidenten Obama kam nicht überraschend. Obama wollte Guantanamo schließen, aber wie viele andere Gefängnisse dieser Art in den USA und weltweit blieben unter der Kontrolle der CIA und des US-Militärs? Er bot dem Iran die Hand, verlegte sich aber auf eine erneute Sanktionspolitik als das Teheraner Regime seine Nuklearpolitik nicht aufgab und nicht bereit war ein Ölabkommen mit den USA zu akzeptieren. Die USA werden den Irak nur dann verlassen, wenn die Regierung in Bagdad in der Lage ist, die militärische Lage zu kontrollieren und Öl in der gleichen Weise wie vor dem Krieg zu fördern und zu exportieren, wobei den USA eine privilegierte Partnerschaft sowohl hinsichtlich des Angebots als auch des Preises garantiert wird. Andernfalls werden die amerikanischen Truppen vor Ort bleiben.

Für die afghanisch-pakistanische Achse sind die Dinge klarer. Ziel ist es, den letzten Zug nicht zu verpassen, um an die Energieressourcen Zentralasiens zu gelangen, da die USA hier in offener Konkurrenz zu Russland und China stehen. Im Moment ist dies nur ein Krieg der Pipelines, aber er könnte sich, wenn auch nur regional, in einen wirklichen Krieg wie in Georgien, Nordossetien und Tschetschenien usw. verwandeln. Hinzu kommen die erneuten Anstrengungen in Afrika (Tschad, Sudan und Nigeria), um das tiefe Eindringen Chinas, insbesondere um die Erdölressourcen, zu bekämpfen. Was auch immer in diesen Ländern in Form von Regierungskrisen, Bürgerkriegen, Zusammenstößen zwischen bewaffneten Gruppen (die jeweils von einem imperialistischen Interesse unterstützt werden) geschieht, ist eine Kampfansage an die US-Regierung, welche gezwungen ist, die gleiche alte imperialistische Politik zu verfolgen, vielleicht weniger offensichtlich, zweifellos mit einem weniger brutalen Erscheinungsbild, aber immer in genau demselben Kontext operierend.

Die vorübergehende Wirkung der Gegentendenzen zur fallenden Profitrate

Eine Analyse der amerikanischen Wirtschaft vom Zweiten Weltkrieg bis heute offenbart zwei Aspekte: Zum einen ist das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate langfristig gesehen kontinuierlich. Der zweite ist, dass das Ausmaß der Tendenz von einer Reihe von Gegentendenzen abhängt, die bestenfalls kurz- oder mittelfristig wirksam sind. Sie können den Rückgang der Rate vorübergehend unterbrechen oder die Geschwindigkeit des Rückgangs verlangsamen, aber da dies ein integraler Bestandteil des Prozesses der Valorisierung des Kapitals selbst ist, können sie niemals die Marschrichtung des Gesetzes selbst umkehren.

Während das Kapital einerseits die Bedingungen für den Rückgang der durchschnittlichen Profitrate schafft, versucht es andererseits, die Folgen durch eine Reihe von Initiativen zur Abwertung des konstanten und variablen Kapitals einzudämmen.

Auf diese Weise wird die Produktivität erhöht, ohne die hohe organische Zusammensetzung des Kapitals, die die Grundlage für den Rückgang der Profitrate bildet, zu beeinträchtigen oder sie nur kaum zu beeinträchtigen. Unter normalen Bedingungen steigt die Produktivität entsprechend der relativen Zunahme des konstanten Kapitals im Vergleich zum variablen Kapital. Aber mehr Technologie bedeutet mehr Investitionen in konstantes Kapital, das einen mehr oder weniger konstanten Anteil der Arbeitskräfte ersetzt. Mit anderen Worten, das variable Kapital nimmt schneller ab als die Wachstumsrate des konstanten Kapitals. In diesem Zusammenhang steigt die Produktivität, wenn die Kosten der produzierten Güter niedriger sind als in der vorangegangenen Wirtschaftsphase, wenn in der Gesamtsumme (d.h. in der Summe von konstantem und variablem Kapital) eine Verringerung von beiden stattgefunden hat. Während also die Produktivität, die Ausbeutungsrate und die Masse des Profits steigen, steigt auch die organische Zusammensetzung des Kapitals und schafft so die Voraussetzung für den Rückgang der Profitrate. Dies erklärt warum das Kapital die Produktivität mit möglichst geringer Zunahme der organischen Zusammensetzung steigern muss, um die Profitkrise kurzfristig zu verlangsamen oder zu bremsen. Wenn eine bestimmte Erhöhung des konstanten Kapitals eine Erhöhung der Ausbeutungsrate bei gleicher Anzahl von Arbeitern zu niedrigeren Löhnen ermöglicht, dann ist es möglich, die Profitrate zu erhöhen. Es versteht sich von selbst, dass, wenn solche Operationen auf ein einziges Unternehmen beschränkt bleiben, die Auswirkungen auf die durchschnittliche Profitrate sehr gering sein werden, aber wenn sie von den großen Unternehmen in mehreren Produktionssektoren übernommen werden, ihre Auswirkungen bedeutender sein können, auch wenn früher oder später, wenn sich ihre Art der Reorganisation der Produktion infolge der lokalen und internationalen Konkurrenz verallgemeinert hat, die vorübergehenden Vorteile zunichte gemacht werden.

Die Abwertung von variablem und konstantem Kapital

Die Gegentendenz par excellence betrifft die Arbeitskosten und wirkt über ihre Auswirkungen auf die direkten und indirekten Löhne. Dies ist ein seit langem etabliertes Verfahren, das sich jedoch in letzter Zeit aufgrund der niedrigen Profitraten in allen fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern mit ihrer typischerweise sehr hohen organischen Zusammensetzung des Kapitals enorm verschärft hat.

Seit zwanzig Jahren erlebt das internationale Proletariat einen ständigen Angriff durch den Abbau des Sozialstaates - also die Senkung der indirekten und zeitversetzt ausgezahlten Löhne, wenn auch auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zeiten.

An vorderster Front stehen Schlüsselkomponenten wie Gesundheit, Renten und öffentliche Gelder für Schulen und Universitäten. Die Senkung der Kosten für die Arbeitslosen- und Sozialversicherung, vor allem des Beitrags des Staates, aber auch der Arbeitgeber; die Verschiebung des Renteneintrittsalters, all dies hat sich positiv auf das Kapital ausgewirkt. Was die Unternehmen anbelangt, so zählen die allmähliche Verringerung des Krankheitsurlaubs und die Streichung bestimmter Erkrankungen aus der Rubrik der amtlichen Krankheiten als Einsparung bei den indirekten Löhnen, was ebenfalls zum Vorteil des Kapitals ist.

Eine der abscheulichsten Praktiken ist die Erpressung von migrantischen ArbeiterInnen und Personen mit befristeten Verträgen. Es gibt eine wachsende, nicht allzu verschleierte Praxis, jedem der sich über die Missachtung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften beschwert, mit der Nichtverlängerung seines Vertrags zu drohen.

Die Renten wurden drastisch gekürzt. Die Fluktuation der Arbeitskräfte wurde verringert und die Unternehmen von der Notwendigkeit befreit langfristige Verträge auszuarbeiten. Neue, befristete Verträge auf der Grundlage niedrigerer Lohnsätze und flexiblerer Arbeitszeiten wurden ausgearbeitet, ganz zu schweigen von der Reduktion der Pausen und Ruhezeiten, damit der Rhythmus der Ausbeutung nicht gestört wird. In einigen Fällen wurden die Mittagspausen buchstäblich halbiert und die Zeit für körperliche Bedürfnisse drastisch reduziert. Im Metallbau (Fahrzeugbau) wurde die Arbeitszeit drastisch verdichtet (mehr Stücke, mehr Halbfertigprodukte, mehr in der gleichen Zeiteinheit produzierte Waren), natürlich ohne eine entsprechende Lohnerhöhung.

Der wichtigste Weg zur Abwertung des variablen Kapitals besteht jedoch in einem direkten Angriff auf die Löhne, auf die Lohnmasse als Ganzes im Verhältnis zur Zahl der ArbeiterInnen. Entweder sinkt die Gesamtmasse der Reallöhne bei gleichbleibender Zahl der ArbeiterInnen oder aber die Erhöhung der Lohnsumme ist relativ geringer als die Erhöhung der Zahl der ArbeiterInnen - falls dies jemals tatsächlich geschieht, denn normalerweise ist das Gegenteil der Fall - d.h. die Zahl der ArbeiterInnen sinkt absolut infolge der Notwendigkeit von Umstrukturierungen, die in Krisenzeiten Entlassungen und Arbeitslosigkeit bedeuten.

Die genauen Maßnahmen, die das Kapital zur Erreichung ergreift, sind sehr einfach. Sie alle beinhalten drastische Kürzungen der Reallöhne, in der Regel mit Hilfe der Gewerkschaften, entsprechend der engen Grenzen des Systems und dem Druck des internationalen Wettbewerbs. Die riesige Fülle von Kurzarbeitsverträgen, von Zeitarbeit, von neu ausgearbeiteten Verträgen haben alle den gemeinsamen Nenner; die Unsicherheit derer, die die Arbeit leisten, zu erhöhen. Eine ArbeiterInnenschaft, die nur in wirtschaftlich guten Zeiten zur Verfügung steht, wenn sie gewinnbringend ausgebeutet werden kann und umgekehrt, die in Phasen wirtschaftlichen Abschwungs abgebaut werden kann, ist eine optimale Methode, um Lohnerhöhungen einzudämmen und die Produktionskosten zu senken. Laut Gesetz basiert jeder neue Vertrag, unabhängig von den spezifischen Details, auf einer Lohnsenkung von bis zu 40% für die gleiche Menge an Arbeit im gleichen Unternehmen. Der hartnäckige Teufelskreis, in den das Proletariat geraten ist, folgt wissenschaftlich berechneten Rhythmen. Wenn die alten ArbeiterInnen, die einen sicheren Arbeitsplatz hatten, das Rentenalter erreicht haben und die alten Verträge ausgelaufen sind, tritt fast jede/r junge ArbeiterIn für eine bestimmte (prekäre) Zeit und zu einem niedrigeren, viel niedrigeren Lohn als zuvor in den Produktionsprozess ein. Die neue Art und Weise, das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit zu managen, die durch die immer geringer werdenden Gewinnspannen der Unternehmen auferlegt wird, hat die unmittelbare Wirkung einer Abwertung des variablen Kapitals, ohne dass dies Auswirkungen auf die erhöhte organische Zusammensetzung des Kapitals hat. Praktiken wie diese sind seit zwei Jahrzehnten in Kraft, beginnend mit Japan, den USA und Großbritannien in den 80er Jahren, dann Anfang der 90er Jahre auch in Europa, wobei sie jeden Sektor der realen Produktion und die wichtigsten Zweige des Dienstleistungssektors abdecken.

Eines der unzähligen Beispiele aus dem Automobilsektor ist das von General Motors. In vierzig Jahren entwickelte sich der größte Autohersteller der Welt von einer Profitrate von 20% auf 5% und dann auf die heutigen 1,5%, mitten in der Wirtschaftskrise. Trotz aller staatlichen Interventionen ist es nicht gelungen, ein Insolvenzverfahren zu vermeiden. Jahrelang hat sie auf dem Weltmarkt überlebt, indem sie ihren ArbeiterInnen befristete Arbeitsverträge auferlegte und die extremste Mobilität innerhalb und außerhalb des Unternehmens forderte, wobei die Löhne bis zu 40% niedriger waren als früher. Diese wichtigste der amerikanischen Autofirmen, die jahrzehntelang den Weltmarkt beherrscht hat, bis zu dem Punkt an dem sie als Symbol des amerikanischen und internationalen Kapitalismus galt, ist das Paradigma dieser Krise.

Während der sechziger und siebziger Jahre baute das Detroiter Unternehmen seine Produktionskapazität auf einer sehr hohen organischen Zusammensetzung des Kapitals auf (mehr Investitionen in konstantes Kapital als in variables, mehr Maschinen als Arbeitskraft), wodurch die Rentabilität des Kapitals unter Druck geriet.

Dies hat die Kapitalisten dazu bewogen einen bestimmten Teil des Kapitals aus der Produktion abzuziehen und zur Spekulation überzugehen, mit dem Ergebnis, dass sie kurzfristig im finanziellen Bereich das zurückgewinnen konnten, was sie aus der realen Produktion verloren hatten. Solange das Spiel der Schaffung von fiktivem Kapital weiterging, lief alles gut, aber als die Spekulationsblase platzte, brach alles zusammen. Die Börsenverluste kamen zu den Produktionsverlusten hinzu und brachten den Koloss der amerikanischen Industrie an den Rand des Ruins und möglicherweise noch weiter.

Die Verkäufe sind um 56% zurückgegangen. Die GM-Aktien haben enorm an Wert verloren. Von 46 Dollar pro Aktie fiel der Wert auf 3 Dollar im Dezember 2008. Im Februar 2009 kam es zu einer weiteren Abwertung um 23%, wodurch der Aktienwert auf 1,54% sank, ein historischer Rekordtiefstand der letzten 71 Jahre, d.h. seit der Großen Depression. Der Finanzarm von General Motors (GMAC) hat fast seine gesamte Kapitalisierung an der Börse verloren. Die offiziellen Berichte sprechen von einem Defizit von 28 Milliarden Dollar, das GM nicht zurückzahlen kann.

Die Forderung von GM nach einer staatlichen Refinanzierung in Höhe von 16,5 Milliarden Dollar, nachdem sie bereits 13,5 Milliarden erhalten hat, eröffnet eine Art grenzenlosen Strudel, in dem sich jedes weiße Blutkörperchen der Wiederbelebung der Produktion widmet, oder besser gesagt, der Wiederbelebung der Ausbeutung der Arbeitskraft (dessen Modell durch die Krise in Frage gestellt wurde).

Aber bei der Krise geht es nicht nur um Statistiken.

Hinter den Zahlen verbirgt sich das Schicksal von Millionen von ArbeiterInnen und ihren Familien und deren schrecklicher Aussicht, ohne Arbeit, ohne Arbeitslosenunterstützung und ohne ein Haus zurückgelassen zu werden und einer Zukunft in langfristiger Armut entgegenzusehen. Der erste Schritt von GM war die sofortige Schließung von fünf Werken in den USA und vier in Europa. Dieselben amerikanischen Analysten befürchten, dass bei einem völligen Scheitern von GM, das enorme Netzwerk der von GM abhängigen Firmen in das Drama hineingezogen und eine Million Arbeitsplätze verloren gehen würden. Und wenn die beiden anderen großen Automobilkonzerne, Chrysler und Ford, den gleichen Weg einschlagen würden, fast drei Millionen Menschen arbeitslos würden. Im vergangenen Jahr ist die Arbeitslosigkeit um sieben Millionen angestiegen, zwei Millionen davon in den ersten Monaten des Jahres 2009. Insgesamt wird geschätzt, dass die Arbeitslosigkeit, einschließlich der so genannten verborgenen Arbeitslosen, bereits 16 Millionen erreicht hat. Die Zahl der ArbeiterInnen (zum Teil ehemaliger) ohne Krankenversicherung ist von 40 auf 47 Millionen gestiegen. Dies ist eine soziale Katastrophe, die sich bis zum Ende des Jahres noch verschlimmern dürfte. Es gab weder einen Zyklon noch irgendeine andere Naturkatastrophe, die eine solche Krise verursacht hat, sondern nur den Kapitalismus, der durch seine unlösbaren Widersprüche an den Rand des Ruins getrieben wurde.

Es ist dasselbe Szenario in der übrigen amerikanischen und internationalen Wirtschaft, von China bis Russland, von Japan bis Europa. In Italien sind die Zahlen nur deshalb niedriger, weil das Epizentrum der Krise jenseits des Ozeans liegt und weil die Proportionen unterschiedlich sind, aber selbst hier sind die Ursachen und Mechanismen der Depression die gleichen. Die Verkäufe von Fiat sind um 40% eingebrochen, der Finanzarm von Fiat hat alles verloren, was er an der Börse verlieren konnte und der Wert seiner Aktien ist auf ein historisches Tief gefallen

Ohne staatliches Eingreifen (mindestens 5-6 Milliarden Euro) in Form von Anreizen und billigen Krediten hätten 600.000 ArbeiterInnen, auch in den Zuliefer- und Vertriebsnetzen, ihren Arbeitsplatz verloren. Der jüngste Deal von Marchionne [1] mit Chrysler und der Versuch, in die Sphäre von Opel einzutreten, mit einer Schuldenlast von 10 Milliarden Euro auf den Schultern, ist nichts anderes als der Versuch die Krise durch den Konzentrationsprozess zu überwinden; eine Funktion auch mit der Erwartung, dass der ohnehin schon hart umkämpfte globale Fahrzeugmarkt schließlich durch die Ankunft Chinas und Indiens in großem Stil "blockiert" wird. All dies bedeutet nicht das unrühmliche Ende des Neoliberalismus, sondern den Bankrott des Kapitalismus, seiner Produktionsweise und Verteilung des Reichtums, die perverse Verschärfung seiner unlösbaren Widersprüche.

Dies ist der Rahmen für alle politischen Maßnahmen, die darauf abzielen, das meiste aus den Belegschaften herauszupressen.

Das Kapital versucht in "verantwortungsbewusster" Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften vor allem, neue Lohnvereinbarungen so lange wie möglich hinauszuzögern. Manchmal ist es nicht nur eine Frage von Monaten, sondern von Jahren, bis die Parteien zu einer Einigung kommen. Wenn sie es schaffen, versucht das Kapital, noch mehr Opfer zu bringen, indem es die Lohnerhöhungen hinausschiebt; oder aber es wird eine Lohnerhöhung zugestanden - aber unter der Annahme, dass jede Erhöhung innerhalb der Inflationsrate oder besser gesagt deutlich unter der Inflationsrate und weit unter jeder Produktivitätssteigerung liegt.

Der andere Weg den das Kapital nimmt um die Gewinnmargen zurückzugewinnen ist der der Verlängerung des Arbeitstages. Auch wenn es weiterhin den relativen Mehrwert steigert, indem es die Arbeitsproduktivität durch technologische Innovation erhöht, erhöht dies nur die Masse des Profits, während es gleichzeitig die Profitrate senkt. Das Kapital ist somit auch gezwungen, sich wieder auf das Streben nach absolutem Mehrwert zu besinnen, den es durch die Verlängerung des Arbeitstages erzielt. Es ist wie ein historisches Paradoxon, als ob der Kapitalismus zwei Jahrhunderte zurückgegangen wäre, nur dass es die Realität des modernen Kapitalismus ist, der diese Situation erzwingt.

In der gegenwärtigen Phase reicht es nicht mehr aus auf die sinkende Profitrate mit einer Erhöhung der Kapitalmasse zu reagieren. Das Kapital muss auch versuchen, dem relativen Mehrwert einen absoluten Mehrwert hinzuzufügen, in einer Art unaufhörlichem Bemühen, dem es nie gelingt, die unlösbaren Widersprüche zu überwinden, die der Prozess der Valorisierung seinem Wesen fortwährend entgegensetzt. Jetzt, da es über ein immer schwächer werdendes Proletariat verfügt, das politisch ebenso wie wirtschaftlich gespalten ist, keine sicheren Arbeitsplätze hat und leicht erpressbar ist, beginnt das Kapital fast überall damit, eine längere Arbeitszeit ohne Lohnerhöhung durchzusetzen. Wir stehen erst am Anfang, aber diese Art von Praktiken, auch wenn sie inoffiziell oder als behelfsmäßige Reaktion auf spezifische Krisensituationen dargestellt werden, sind bereits in Kraft getreten. Das französische Experiment mit der 35-Stunden-Woche, das ohnehin nur nominell ist, da es kaum in die Praxis umgesetzt wird, wurde auf Kosten der Arbeitsplatzsicherheit und des Verzichts auf jeglichen Widerstand gegen ihre Einführung erreicht. Auch die IGMetall hat sich darauf geeinigt, dass in bestimmten Fällen der Arbeitstag auf 10 bis 12 Stunden verlängert werden kann, wenn im Gegenzug Entlassungen derzeit unterlassen werden. In Japan wird dies seit etwa drei Jahrzehnten praktiziert, auch wenn es weder von den Gewerkschaften noch von den Chefs offiziell gemacht wurde. Ein Arbeiter in einer japanischen Fabrik, vor allem in solchen die im internationalen Wettbewerb stehen, kann bis zu 10 oder 12 Stunden pro Tag arbeiten, wobei er nur zwei Sonntage im Monat frei hat, und zwar ohne Lohnzuschlag oder für einen lächerlichen Betrag, der fast null beträgt. Von den Arbeiterinnen und Arbeitern im Bereich der Informationstechnologie in den USA arbeiten heute 31% mehr als 50 Stunden pro Woche bei einer Produktionssteigerung von 70%. Im Jahr 1980 arbeiteten nur 21% mehr als 50 Stunden. Dasselbe geschieht im Einzel- und Großhandel, im Gaststättengewerbe, in der Metallverarbeitung und im verarbeitenden Gewerbe im Allgemeinen. All diese Situationen sind erst der Anfang. In Zukunft können wir nur erwarten, dass das Kapital seine Angriffe auf die Arbeitskraft verstärkt.

Ein Beispiel dafür was auf uns zukommt hat der australische Premierminister geliefert. Er schlägt vor, Streiks in der gesamten Wirtschaft, einschließlich des Dienstleistungssektors, rechtlich zu unterbinden und es rechtlich möglich zu machen, jeden zu entlassen, egal zu welchem Zeitpunkt und aus welchem Grund. In Italien hat das von der Regierung vorgeschlagene "Sacconi-Gesetz"(2) nicht nur die Möglichkeit vorgesehen, die Arbeitswoche zu verlängern (42-45 Stunden, je nach den Umständen), sondern es hat auch einen Weg zur Neutralisierung von Streiks ausgeheckt, indem es Streiks praktisch verbietet, um die Interessen der gesamten Gesellschaft zu wahren und schließlich den virtuellen Streik formuliert - einen Streik, bei dem die ArbeiterInnen ankündigen können, dass sie streiken, ohne sich jedoch der Arbeit fernzuhalten, obwohl sie auf ihre Bezahlung für den Tag verzichten würden, als ob sie wirklich nicht gearbeitet hätten. Paradox? Sicherlich. Aber den Phantasien des Kapitals in der Krise sind keine Grenzen gesetzt.

Die fallende Profitrate zwingt sogar dazu, den Wertverlust des konstanten Kapitals einzudämmen. Der wichtigste Aspekt betrifft hier das Verhältnis zwischen konstantem Kapital und seinem materiellen Volumen, auch wenn die Ausbeutungsquote gleichbleibt. Unter normalen Bedingungen ist der Anstieg des konstanten Kapitals schneller als der Anstieg des variablen Kapitals, was den Rückgang der Profitrate bestimmt. Wenn jedoch dank einer höheren Arbeitsproduktivität der Wert des konstanten Kapitals, auch wenn es expandiert, proportional weniger zunimmt als die Gesamtmasse der Produktionsmittel, die von der gleichen Menge Arbeitskraft in Betrieb genommen werden, kann der Rückgang der Rate verlangsamt und in einigen Fällen und für einen begrenzten Zeitraum annulliert werden. Dies ist im außerordentlichen Fall der "Revolution" der Mikroprozessoren geschehen, bei der eine höhere Produktivitätssteigerungsrate erreicht wurde, weil die Zunahme des konstanten Kapitals proportional geringer war als die Masse der Produktionsmittel im Produktionssystem. Darüber hinaus führt die durch diese technologische Revolution geschaffene Möglichkeit, die Produktion zu diversifizieren und gleichzeitig dasselbe konstante Kapital zu verwenden, zu seiner Abwertung, was sich wiederum auf die Profitrate auswirkt. Ein Beispiel aus dem Automobilbereich ist vor einigen Jahren mit der Zusammenarbeit zwischen Fiat und Ford entstanden. Die beiden Gruppen vereinbarten, den Ka und den Panda in Polen zu produzieren. Zu Löhnen weit unter dem inländischen Niveau und dank der diversifizierten Produktion konnten die Fahrgestelle beider Autos mit denselben Maschinen hergestellt werden, wodurch mindestens 40% der Montagekosten eingespart werden konnten.

Hinzu kommt die Reorganisation der Lagerbestände an Rohstoffen und teilweise aufgearbeiteten Waren. Nachdem man dem variablen Kapital die Arbeitsplatzsicherheit auf der Grundlage des Prinzips "benutze die Belegschaft und wirf sie dann weg" weggenommen hatte, indem man die Arbeitskraft nur in den Schlüsselmomenten der Produktion einsetzt, wurde ein ähnliches System eingeführt, um die Kosten eines Teils des konstanten Kapitals zu senken. Die Einführung von "just in time", d.h. die Bestellung von Teilen und Rohstoffen erst zu dem Zeitpunkt, zu dem sie in der Produktion eingesetzt werden, hat die Lager- und Wartungskosten verändert und das Risiko einer Verschlechterung der Lagerbestände verringert. Solche Innovationen sind sicherlich rationell und dienen dazu, die Produktionskosten zu senken, aber sie entspringen einer zwingenden Notwendigkeit: der Notwendigkeit, den Schaden einzudämmen, der durch fallende Profite entsteht, in diesem Fall durch eine abnehmende Quote an konstantem Kapital - dem zirkulierenden Teil. Diese Art der Reorganisation eines der Produktionsfaktoren steht auf einer Stufe mit den Bestrebungen zur Erhöhung der Arbeitsflexibilität mit der daraus resultierenden Arbeitsplatzunsicherheit. Für das Kapital sind Rohstoffe und Arbeitskraft einfach Waren, die im Produktionsprozess zu möglichst geringen Kosten und - um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Rentabilität aufrechtzuerhalten - nur zu den Zeiten eingesetzt werden sollten, in denen sie für die Valorisierung von Bedeutung sind.

Die Senkung der Rohstoffkosten kann auch dazu beitragen, den Wert des konstanten Kapitals zu senken. In der gegenwärtigen Epoche, in der die Vorherrschaft des Finanzkapitals ihren Höhepunkt erreicht hat, erlaubt es das Machtverhältnis zwischen den imperialistischen Zentren und der so genannten Peripherie den ersteren, den zweiten völlig ungleiche Bedingungen aufzuerlegen, wenn es um die Lieferung und Bezahlung von Rohstoffen geht.

Ein Beispiel dafür ist die Schuldenpolitik. Zwar sind die Imperialisten weit davon entfernt die Fahne des Neoliberalismus, des freien Wettbewerbs in einem freien Markt zu schwenken, jedoch gelingt es ihnen mit steigender Aggresivität und Stärke die Schuldnerländer kommerziell zu erpressen. Die Erpressung besteht in erster Linie darin, die Terms of Trade mit diesen rohstoffreichen, aber bis zum Hals verschuldeten Ländern neu zu verhandeln. Sie können entweder neue Bedingungen für die Schulden erhalten oder die Rückzahlungsfrist verlängern, solange sie sich einer neuen Reihe von Bedingungen unterwerfen.

An erster Stelle steht die Forderung nach Sanierung der Staatsfinanzen, ein unumgänglicher Vorläufer der Privatisierung von Staatsvermögen. Die Privatisierung ermöglicht es den großen internationalen Unternehmen, Schlüsselindustrien zu übernehmen oder sich an ihnen zu beteiligen, so dass sie die absolute Kontrolle über die Gewinnung und Verteilung strategischer Rohstoffe ohne jegliche Einmischung der Regierung haben.

Zweitens geben die Bedingungen der Kreditverträge den Gläubigern in der Regel Priorität vor der Lieferung mit einer entsprechenden Reduzierung des Kaufpreises. In anderen Fällen, wenn der Imperialismus ein Nachfragemonopol erlangt, ist der Effekt der gleiche. Wenn der Druck der Erpressung nicht ausreicht, ist es die direkte Gewalt die den Zugang zum Markt und das Preisniveau der Rohstoffe bestimmt. Es ist kein Zufall, dass der amerikanische Imperialismus mit seinem gefräßigen Netzwerk von nationalen und internationalen Unternehmen, mit oder ohne Unterstützung des IWF und der UNO, die Rohstoffmärkte Mittel- und Südamerikas auf ihr niedrigstes Niveau gebracht hat. Die USA haben eine ununterbrochene Serie von Kriegen um Öl entfesselt und nichts deutet darauf hin, dass sich dies in direktem Verhältnis zur Verschärfung der nationalen und internationalen Krise nicht fortsetzen wird.

Wir können das alles leicht zusammenfassen, indem wir zu dem Schluss kommen, dass die imperialistische Aggression gegen die internationalen Märkte direkt proportional zu dem Schaden ist, der durch die fallende Profitrate verursacht wird. Je niedriger die Profite, desto größer ist die Notwendigkeit, durch Erpressung oder Gewalt auf eine Reihe von Gegenmaßnahmen zurückzugreifen, die dem Kapitalismus eine höhere organische Zusammensetzung ermöglichen und ihn in die Lage versetzen, seine eigenen Widersprüche weiterhin zu überleben. Der Preis dafür wird also von der Peripherie und den schwächsten Konkurrenten des Kapitalismus und vor allem vom jeweiligen nationalen und internationalen Proletariat bezahlt.

Es gibt unzählige Beispiele, die jeder, auch der Unaufmerksamste, zur Kenntnis nehmen kann. Es gibt kein strategisch wichtiges Gebiet ohne eine bewaffnete US-Präsenz, sei es der Golf, der Nahe Osten oder Zentralasien. Darüber hinaus spielen auch Europa, Russland und China eine kriegerische Rolle. Kriege um Öl und um die Kontrolle über die Rohstoffe werden seit Jahren ohne jede Lösung geführt.

Die gegenwärtige Krise verschärft die Widersprüche im Herzen des kapitalistischen Systems. So wie es aussieht geht die gesellschaftliche Produktion zurück. Die BIP-Zahlen für die USA, Europa und Japan liegen weit unter null. Ganze Produktionssektoren stehen am Rande des Zusammenbruchs. Das Kreditsystem windet sich. Die Unterschicht wird am Konsumieren gehindert. Das internationale Proletariat ist Angriffen des Kapitals an allen möglichen Fronten ausgesetzt - Arbeit, höhere Ausbeutung, wachsende Verarmung - während Spekulation und Parasitismus trotz aller Appelle an die Finanzmoral parallel weiter wachsen, als ob diese verheerende Krise des Kapitalismus auf das Fehlen von Vorschriften und die Notwendigkeit "ethischen" Verhaltens reduzierbar wäre. Diese Krise zeigt, wie dekadent der Kapitalismus ist und wie seine gigantischen Widersprüche aus dem Produktionssystem selbst und seinen internen Mechanismen zur Valorisierung des Kapitals heraus erzeugt werden und die infolge der sinkenden Profitrate das von ihm erzeugte soziale und politische System noch aggressiver, um nicht zu sagen grausamer machen.

Delokalisierung der Produktion und Export von Finanzkapital

Wie immer haben niedrige Profitraten dem Produktionssystem eine relative Überproduktion von Kapital auferlegt. Die Überproduktion von Kapital wiederum setzt einen Überschuss an Rohstoffen voraus. Dies bedeutet keinesfalls, dass zu viele Güter produziert wurden und dass ein Überschuss an Produktionskapazität im Verhältnis zu den sozialen Bedürfnissen besteht oder dass sogar zu viel Reichtum in Form von Kapital produziert wurde. Es bedeutet nur, dass innerhalb der engen und widersprüchlichen Beziehungen der kapitalistischen Produktion niedrige Profitraten zu einer wachsenden Masse von Kapital führen, das nicht produktiv investiert werden kann. Dadurch erhöht sich der Bestand an unverkauften Waren als Folge der geringen Nachfrage, die sie nicht zum bestehenden Preis aufnehmen kann und die Rohstofflieferanten, die Fabriken, reduzieren die Produktion oder sind gezwungen, sie ganz zu schließen.

Daraus folgt, dass ein Ausweg aus der Krise, die durch die fallende Profitrate hervorgerufen wird, neben der Spekulation auch die Verlagerung der Produktion ins Ausland ist, wo die Kosten für Rohstoffe, Infrastruktur und vor allem Arbeitskraft deutlich geringer sind. In der gegenwärtigen Epoche hat sich der Kapitalexport mit der damit einhergehenden Verlagerung der Produktion entwickelt. Von der schweren Krise der siebziger Jahre bis heute haben alle hochindustrialisierten Länder alles darangesetzt, Wirtschaftszonen zu finden, in denen die Kosten der Arbeitskraft so niedrig wie möglich sind, in denen der gewerkschaftliche Schutz minimal oder gar nicht vorhanden ist.

Je mehr es der Delokalisierung gelingt, diese Bedingungen zu finden, desto wirksamer ist das Gegenmittel gegen die fallende Profitrate.

Jeder fortgeschrittene kapitalistische Staat sucht sich, je nach seinem imperialistischen Gewicht, seine eigene Zone, seinen eigenen Einflussbereich, auf der Suche nach einem verarmten Proletariat, das verpflichtet ist, jeden von den ausländischen Unternehmen angebotenen Lohn zu akzeptieren. Dies ist ein Aspekt der Globalisierung. Für ein Kapital welches am Mangel an Profiten erstickt ist der Abbau von Zollschranken, freier Kapital- und Warenverkehr, die Möglichkeit, die Produktion nach Belieben zu dezentralisieren und ohne gewerkschaftliche Zwänge über ein internationales Proletariat zu verfügen, dessen Kosten mindestens zehn- bis fünfzehnmal niedriger sind als im eigenen Land, ein Manna, das niemand ablehnen kann.

Das ist nichts neues. Seit mehr als einem Jahrhundert findet die Dezentralisierung der Produktion in den vier Ecken der Welt statt. Seit dem 2. Weltkrieg bis heute und mit besonderer Intensität in den letzten zwanzig Jahren hat jedoch die Notwendigkeit, erträgliche Gewinnmargen wiederherzustellen, den Wettlauf um billige Arbeitsmärkte zu einer Frage von Leben und Tod für Ökonomien mit einer hohen organischen Zusammensetzung des Kapitals gemacht.

Diejenigen, die leugnen, dass die Tendenz zum Fallen der Profitrate ein Problem des modernen Kapitalismus ist, die argumentieren, dass all diese Manifestationen von Gegentendenzen absolut nichts Neues sind und dass wir im Gegenteil eine neue Phase der wirtschaftlichen Expansion am Beispiel Chinas erleben, sollten sich daran erinnern, dass das asiatische Wirtschaftswunder zum Teil das Ergebnis dieses kapitalistischen Widerspruchs ist. Die außergewöhnliche wirtschaftliche Entwicklung Chinas, die es Peking ermöglicht hat, in den letzten fünfzehn Jahren von einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 10 % zu sprechen, beruht auf drei Faktoren. Die unerbittliche Dezentralisierung der Produktion, begleitet von neuen Technologien, auf Seiten von Ländern, die sich wie die USA, Japan, Südkorea und teilweise Westeuropa aufgrund der niedrigen Profitrate in einer Krise befinden. Die Ankunft von enormen Mengen an Finanzkapital aus denselben Ländern da sie in China ein Proletariat mit bis zu 80-90% niedrigeren Löhnen, einem Arbeitstag, der bis zu 14 Stunden lang sein kann und keiner gewerkschaftlichen Absicherung, weder für Gesundheit und Sicherheit noch für die Arbeitsplatzsicherheit, zur Verfügung hatten und immer noch haben.

Es liegt auf der Hand, dass die Entwicklung in China langfristig in diesem Tempo zum Stillstand kommen wird, wie es zuvor für die NIC (Schwellenländer) in den sechziger und siebziger Jahren der Fall war und zwar nicht, weil der kapitalistische Fortschritt seinen Höhepunkt erreicht hat, sondern weil der chinesische Kapitalismus gezwungen sein wird, die gleichen Folgen zu erleiden, wie sie die hochindustrialisierten Länder heute erleben. Das Wachstum in diesen Ländern kann nicht mit dem Kapitalismus in seiner Expansionsphase gleichgesetzt werden, als es darum ging, neue Bereiche der Entwicklung und des Wirtschaftswachstums zu erschließen.

Im Gegenteil, diese "Gegentendenz"-Erfahrungen fallen ganz in die dekadente Phase, die das internationale Kapital infolge der tendenziell fallenden Profitrate heimsucht.

Wie kommt man da wieder heraus? Nur durch die Wiederbelebung des Klassenkampfes unter der Führung der revolutionären Partei, die sich nicht auf wirtschaftliche Forderungen, ob defensiv oder offensiv, beschränkt, auch wenn diese der Ausgangspunkt sind. Vielmehr wird die Partei auch damit beginnen, die Mechanismen in Frage zu stellen, die das Kapital zur Wahrung seiner wirtschaftlichen und politischen Interessen einsetzt. Gegen das Kapital vorzugehen, bedeutet zunächst, die Existenzbedingungen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse in Frage zu stellen.

Fabio Damen[1] Sergio Marchionne, Hauptgeschäftsführer von Fiat

(2) Maurizio Sacconi, Minister für Arbeit, Gesundheit und Sozialpolitik. Der Gesetzentwurf, der dem Parlament am 29.2.09 vorgelegt wurde, zielt u.a. darauf ab, Streiks in "essentiellen Diensten" zu verhindern, und enthält die Forderung, dass die Arbeiter im öffentlichen Verkehr das Streikrecht zugunsten des "virtuellen Streiks" aufgeben müssen.

Akademische Ökonomen und Rechtsexperten in Italien spielen seit etwa einem Jahrzehnt mit dem Konzept des "virtuellen Streiks". In der akademischen Diskussion sollen die Arbeitgeber das Einkommen opfern, das ihnen bei einem tatsächlichen Abzug der Arbeitskräfte verloren gegangen wäre (z.B. durch eine Spende für wohltätige Zwecke). Unnötig zu sagen, dass die reale, die Sacconi-Version des virtuellen Streiks für die Arbeitgeber keinen Verlust bedeutet.

ICT sections

Grundlagen

- Bourgeois revolution

- Competition and monopoly

- Core and peripheral countries

- Crisis

- Decadence

- Democracy and dictatorship

- Exploitation and accumulation

- Factory and territory groups

- Financialization

- Globalization

- Historical materialism

- Imperialism

- Our Intervention

- Party and class

- Proletarian revolution

- Seigniorage

- Social classes

- Socialism and communism

- State

- State capitalism

- War economics

Sachverhalt

- Activities

- Arms

- Automotive industry

- Books, art and culture

- Commerce

- Communications

- Conflicts

- Contracts and wages

- Corporate trends

- Criminal activities

- Disasters

- Discriminations

- Discussions

- Drugs and dependencies

- Economic policies

- Education and youth

- Elections and polls

- Energy, oil and fuels

- Environment and resources

- Financial market

- Food

- Health and social assistance

- Housing

- Information and media

- International relations

- Law

- Migrations

- Pensions and benefits

- Philosophy and religion

- Repression and control

- Science and technics

- Social unrest

- Terrorist outrages

- Transports

- Unemployment and precarity

- Workers' conditions and struggles

Geschichte

- 01. Prehistory

- 02. Ancient History

- 03. Middle Ages

- 04. Modern History

- 1800: Industrial Revolution

- 1900s

- 1910s

- 1911-12: Turko-Italian War for Libya

- 1912: Intransigent Revolutionary Fraction of the PSI

- 1912: Republic of China

- 1913: Fordism (assembly line)

- 1914-18: World War I

- 1917: Russian Revolution

- 1918: Abstentionist Communist Fraction of the PSI

- 1918: German Revolution

- 1919-20: Biennio Rosso in Italy

- 1919-43: Third International

- 1919: Hungarian Revolution

- 1930s

- 1931: Japan occupies Manchuria

- 1933-43: New Deal

- 1933-45: Nazism

- 1934: Long March of Chinese communists

- 1934: Miners' uprising in Asturias

- 1934: Workers' uprising in "Red Vienna"

- 1935-36: Italian Army Invades Ethiopia

- 1936-38: Great Purge

- 1936-39: Spanish Civil War

- 1937: International Bureau of Fractions of the Communist Left

- 1938: Fourth International

- 1940s

- 1960s

- 1980s

- 1979-89: Soviet war in Afghanistan

- 1980-88: Iran-Iraq War

- 1982: First Lebanon War

- 1982: Sabra and Chatila

- 1986: Chernobyl disaster

- 1987-93: First Intifada

- 1989: Fall of the Berlin Wall

- 1979-90: Thatcher Government

- 1980: Strikes in Poland

- 1982: Falklands War

- 1983: Foundation of IBRP

- 1984-85: UK Miners' Strike

- 1987: Perestroika

- 1989: Tiananmen Square Protests

- 1990s

- 1991: Breakup of Yugoslavia

- 1991: Dissolution of Soviet Union

- 1991: First Gulf War

- 1992-95: UN intervention in Somalia

- 1994-96: First Chechen War

- 1994: Genocide in Rwanda

- 1999-2000: Second Chechen War

- 1999: Introduction of euro

- 1999: Kosovo War

- 1999: WTO conference in Seattle

- 1995: NATO Bombing in Bosnia

- 2000s

- 2000: Second intifada

- 2001: September 11 attacks

- 2001: Piqueteros Movement in Argentina

- 2001: War in Afghanistan

- 2001: G8 Summit in Genoa

- 2003: Second Gulf War

- 2004: Asian Tsunami

- 2004: Madrid train bombings

- 2005: Banlieue riots in France

- 2005: Hurricane Katrina

- 2005: London bombings

- 2006: Comuna de Oaxaca

- 2006: Second Lebanon War

- 2007: Subprime Crisis

- 2008: Onda movement in Italy

- 2008: War in Georgia

- 2008: Riots in Greece

- 2008: Pomigliano Struggle

- 2008: Global Crisis

- 2008: Automotive Crisis

- 2009: Post-election crisis in Iran

- 2009: Israel-Gaza conflict

- 2006: Anti-CPE Movement in France

- 2020s

- 1920s

- 1921-28: New Economic Policy

- 1921: Communist Party of Italy

- 1921: Kronstadt Rebellion

- 1922-45: Fascism

- 1922-52: Stalin is General Secretary of PCUS

- 1925-27: Canton and Shanghai revolt

- 1925: Comitato d'Intesa

- 1926: General strike in Britain

- 1926: Lyons Congress of PCd’I

- 1927: Vienna revolt

- 1928: First five-year plan

- 1928: Left Fraction of the PCd'I

- 1929: Great Depression

- 1950s

- 1970s

- 1969-80: Anni di piombo in Italy

- 1971: End of the Bretton Woods System

- 1971: Microprocessor

- 1973: Pinochet's military junta in Chile

- 1975: Toyotism (just-in-time)

- 1977-81: International Conferences Convoked by PCInt

- 1977: '77 movement

- 1978: Economic Reforms in China

- 1978: Islamic Revolution in Iran

- 1978: South Lebanon conflict

- 2010s

- 2010: Greek debt crisis

- 2011: War in Libya

- 2011: Indignados and Occupy movements

- 2011: Sovereign debt crisis

- 2011: Tsunami and Nuclear Disaster in Japan

- 2011: Uprising in Maghreb

- 2014: Euromaidan

- 2016: Brexit Referendum

- 2017: Catalan Referendum

- 2019: Maquiladoras Struggle

- 2010: Student Protests in UK and Italy

- 2011: War in Syria

- 2013: Black Lives Matter Movement

- 2014: Military Intervention Against ISIS

- 2015: Refugee Crisis

- 2018: Haft Tappeh Struggle

- 2018: Climate Movement

Menschen

- Amadeo Bordiga

- Anton Pannekoek

- Antonio Gramsci

- Arrigo Cervetto

- Bruno Fortichiari

- Bruno Maffi

- Celso Beltrami

- Davide Casartelli

- Errico Malatesta

- Fabio Damen

- Fausto Atti

- Franco Migliaccio

- Franz Mehring

- Friedrich Engels

- Giorgio Paolucci

- Guido Torricelli

- Heinz Langerhans

- Helmut Wagner

- Henryk Grossmann

- Karl Korsch

- Karl Liebknecht

- Karl Marx

- Leon Trotsky

- Lorenzo Procopio

- Mario Acquaviva

- Mauro jr. Stefanini

- Michail Bakunin

- Onorato Damen

- Ottorino Perrone (Vercesi)

- Paul Mattick

- Rosa Luxemburg

- Vladimir Lenin

Politik

- Anarchism

- Anti-Americanism

- Anti-Globalization Movement

- Antifascism and United Front

- Antiracism

- Armed Struggle

- Autonomism and Workerism

- Base Unionism

- Bordigism

- Communist Left Inspired

- Cooperativism and Autogestion

- DeLeonism

- Environmentalism

- Fascism

- Feminism

- German-Dutch Communist Left

- Gramscism

- ICC and French Communist Left

- Islamism

- Italian Communist Left

- Leninism

- Liberism

- Luxemburgism

- Maoism

- Marxism

- National Liberation Movements

- Nationalism

- No War But The Class War

- PCInt-ICT

- Pacifism

- Parliamentary Center-Right

- Parliamentary Left and Reformism

- Peasant movement

- Revolutionary Unionism

- Russian Communist Left

- Situationism

- Stalinism

- Statism and Keynesism

- Student Movement

- Titoism

- Trotskyism

- Unionism

Regionen

User login

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.