You are here

Home ›Ripresa? Forse, ma per chi?

Gli astrologi del capitale

Da un pezzo abbiamo imparato a diffidare della “scienza triste”, la “scienza” economica ufficiale, per la sua natura spiccatamente ideologica, volta ad abbellire o a nascondere la base del modo di produzione capitalistico, vale a dire lo sfruttamento.

Questa cautela, per così dire, è tanto più doverosa nei periodi di crisi, quando la tentazione di fornire dati, se non del tutto falsi e tendenziosi, almeno consolatori, è molto forte. Politici, economisti di grido che devono difendere una reputazione compromessa da previsioni sbagliate, esponenti del mondo finanziario-industriale, giornalisti prezzolati spesso sembrano più astrologi medievali che “teste pensanti” del XXI secolo: danno numeri, indicano date, fanno previsioni la cui affidabilità è, non di rado, uguale a quella degli oroscopi.

Il mondo reale

Naturalmente, non è sempre così, perché la borghesia stessa ha bisogno di conoscere il suo mondo e, benché a fatica, è possibile comporre un quadro che si approssima alla realtà, dietro la cortina fumogena della propaganda. Da due anni, gran parte dei mass media, e non solo quelli italiani - il cui servilismo nei confronti del potere è famoso nel mondo - non fanno altro che fornire cifre contraddittorie sull'evoluzione della crisi, in quanto l'ottimismo ufficiale di facciata (“il peggio è dietro le spalle”) viene, per forza di cose, velato da notizie, a volte appena “sibilate” tra un pettegolezzo a l'altro, che non si possono oscurare del tutto. Un esempio, tra i tanti, il Sole 24 ore del 18 dicembre 2009 usciva con un baldanzoso “L'Italia riparte”, ma, quattro mesi dopo, lo stesso proprietario del giornale, la Confindustria, per bocca della presidentessa in persona, descriveva un quadro molto meno soleggiato, dove, anzi, le ombre continuano a occupare gran parte della scena.

È vero che nel depresso panorama economico si manifesta qualche guizzo di vitalità, come da tempo non accadeva, ma, stando alle analisi elaborate da diversi soggetti, compreso il centro studi del padronato italiano, quei segni di vita hanno più a che fare col mondo dei lombrichi che con quello degli uccelli: non si vola, si striscia. La Marcegaglia, nel convegno confindustriale di Parma (8-9 aprile), anche per pungolare un governo molto preso dalle noie giudiziarie del suo boss, è andata giù abbastanza chiara, senza nascondere, al di là delle parole di circostanza, come il sistema economico italiano fosse già in difficoltà prima di essere investito dall'onda d'urto dell'esplosione dei titoli subprime. Il famoso “declino”, spauracchio dell'ottimismo da avanspettacolo del governo, nonché clava elettoralistica (da carnevale) della sedicente opposizione, si è rivelato un problema reale del “Sistema Italia” e non un'invenzione di intellettuali petulanti. Gli analisti della Confindustria hanno così scoperto l'acqua calda o, meglio, hanno misurato la temperatura della stessa. Negli ultimi dieci anni, nonostante (aggiungiamo noi) il “Paese” sia stato governato (come tutto il pianeta) da governi quanto mai amici della famigerata impresa, il PIL pro capite è diminuito del 4,1%, il che implica, dal punto di vista economico borghese, qualche problema per la “competitività” dell'economia italiana. D'altronde, nemmeno i dati sull'andamento del PIL di un paio d'anni in qua hanno legittimato salti di gioa - se si escludono i soliti sguaiati telegiornalisti - visto che era presentato come un successo degno di nota un aumento annuale dell'uno virgola qualcosa. Ma il vizio è duro a morire, tant'è vero che dopo il meno 5,1% del 2009, si organizzano - ad uso del pubblico - festeggiamenti di fronte a una previsione di crescita che, a fatica, potrebbe arrivare all'uno per cento.

A mettere un'ipoteca sulla ripresa o ripresina che sia, c'è il fatto che, come ha sottolineato un pezzo da novanta del padronato italiano, G. Guidi, in un'intervista al Corriere della Sera (1 febbraio 2010), settori significativi dell'assetto produttivo italiano hanno di fronte un futuro problematico, perché «Ci sono interi blocchi di industria manifatturiera fuori mercato». Cosa fare, allora, per rientrare nel tanto decantato mercato? La strada è sempre quella: migliorare la competitività delle imprese attraverso l'aumento della produttività, cioè l'estorsione di plusvalore, sia mediante l'introduzione di tecnologie più avanzate, che attraverso l'adozione di quelle misure che colpiscono direttamente la forza-lavoro. Allungamento dell'orario, intensificazione dello sforzo lavorativo, abbassamento del salario, riorganizzazione del processo produttivo per ridurre quanto più possibile impacci burocratici, sprechi e tempi morti (dal punto di vista del capitale). In pratica, una miscela di plusvalore assoluto e relativo per cercare di tirare fuori dal pantano il carretto dell'economia. Ma gli investimenti produttivi, se si deve credere all'ufficio studi di Confindustria, vengono fatti, negli ultimi ventiquattro mesi, con prudenza, visto che c'è un eccesso di capacità produttiva (non solo in Italia, per altro) e gli impianti sono mediamente utilizzati a un trenta per cento, circa, in meno. E' certo, invece, che il padronato non usa nessuna cautela nel pretendere un maggiore “impegno”, per così dire, dalla forza-lavoro, accelerando su quelle forme di sfruttamento che non innalzando, o innalzando poco, la composizione organica del capitale, permettono do contrastare più efficacemente la caduta tendenziale del saggio del profitto. Per l'appunto, qual è la formula magica di Guidi?

...bisogna lavorare di più, molto di più. Guardi gli americani, stanno lavorando come matti, dieci ore al giorno.

Infatti, mentre la disoccupazione avanza o non arretra (attestandosi, realmente, al 17%), mentre una quota della forza-lavoro deve subire il part time forzato con relativa decurtazione del salario, quelli che hanno la “fortuna” di lavorare a tempo pieno sono costretti ad allungarlo, quel tempo:

nel settore privato, la settimana lavorativa, rispetto al 2007, è aumentata del 5% (1).

A questo va aggiunta l'erosione del salario, sia nel settore privato che in quello pubblico, anche con l'imposizione di giornate di lavoro gratuite:

gli abbassamenti salariali del 5, 15 o 20% sono moneta corrente [...] però i tagli salariali non si limitano al settore privato: i lavoratori dei comuni e degli stati con deficit di bilancio sono invitati a lavorare un giorno alla settimana o al mese senza paga (2).

Ma l'allungamento dell'orario di lavoro - così come, a determinate condizioni, l'introduzione di tecnologie più “performanti” - ostacola o ritarda il riassorbimento della disoccupazione, tanto che persino R. Reich, ex ministro del lavoro del presidente Clinton, vede un domani a tinte abbastanza grigie, dato che, a suo parere, per recuperare i circa dieci milioni di impieghi perduti dal 2007, bisognerebbe creare 400.000 posti di lavoro al mese, ma nel picco della ripresa (fittizia) degli anni novanta se ne crearono 280.000 e 215.000 nel 2005, altro periodo di euforia economica:

C'è un forte scollamento tra redditività e occupazione. Le aziende stanno aumentando i profitti tagliando i costi (compresi quelli del personale), esternalizzando all'estero e vendendo di più all'estero (3).

Dunque, che gli stimoli alla ripresa vengano perseguiti attraverso il ricorso al plusvalore assoluto o a quello relativo, il risultato è che ai deboli segnali di vitalità economica non corrisponde una risalita dei livelli occupazionali, né negli Stati Uniti, né in gran parte del mondo e in primis nelle economie avanzate (non ultima l'Italia), se dobbiamo credere all'ultra riformista Organizzazione Internazionale del Lavoro:

I dati disponibili per settore sembrano indicare che gli imprenditori sperano di soddisfare l'aumento della domanda a breve termine aumentando gli orari di lavoro del personale e stimolandone la produttività, differendo in tal modo la necessità di assumere nuovi lavoratori (4).

Anche alla luce di queste osservazioni, non possono stupire, allora, i dati pesantissimi sull'andamento della disoccupazione presentati, sempre dall'OIL, all'inizio di quest'anno, che si avvicinano parecchio alle ipotesi peggiori formulate dall'Organizzazione medesima l'anno precedente. In sintesi, il numero dei «senza lavoro nel mondo è arrivato a 212 milioni nel 2009 a seguito di un incremento senza precedenti di 34 milioni rispetto al 2007» e questo incremento ha riguardato, prima di tutto, le economie cosiddette avanzate.

In linea generale, nonostante rappresenti meno del 16 per cento della forza lavoro mondiale, la regione delle economie avanzate e dell'Unione Europea concorre per oltre il 40 per cento all'aumento della disoccupazione mondiale registrato a partire dal 2007.

Ma non è tutto. Ai disoccupati si devono aggiungere i «215 milioni di lavoratori addizionali a rischio povertà nel 2007» e gli oltre cento milioni di lavoratori “vulnerabili”, comparsi tra il 2008 e il 2009, che hanno portato la categoria del lavoro nero e “grigio” a comprendere più della metà della forza-lavoro mondiale (50,6%) cioè un miliardo e mezzo (abbondante) di esseri umani (5).

Il paese più avanzato aveva indicato la via...

Al degrado dei livelli occupazionali corrisponde quello dei redditi proletari e di settori non piccoli della piccola borghesia - in via, per questo, di proletarizzazione o, comunque, di impoverimento - come abbiamo appena visto a proposito degli USA. Il fenomeno, già trattato nelle nostre pubblicazioni, non è imputabile a questa specifica fase della crisi ultra trentennale del capitalismo, ma, appunto, comincia a manifestarsi alla fine degli anni settanta del Novecento. Tuttavia, è indubbio che abbia subito un'accelerazione immediatamente prima dello scoppio della bolla dei subprime e negli ultimi due anni, in Italia come nel resto del mondo. A questo proposito, la pubblicistica radical-riformista ha fornito molti (e anche interessanti) studi comparativi sugli stipendi italiani rispetto a quelli dei rimanenti paesi europei, da cui emerge chiaramente come, relativamente al potere d'acquisto, i salari italiani occupino le ultime posizioni. L'intento, a volte non dichiarato, è quello di addossare la responsabilità di tale stato di cose alla colpevole inettitudine dei governi, nonché alla “cattiveria” del padronato nostrano. Epiteti coloriti agli uni e all'altro - magari condivisibili - a parte, il punto è che anche nel resto dell'Unione Europea si assiste da anni ad uno scivolamento verso il basso - per non dire la povertà nuda e cruda - di settori sempre più larghi del proletariato occupato, sia per effetto della precarietà, sia per l'attacco al salario diretto e indiretto. Non può essere diversamente: il quadro in cui avviene questa aggressione è lo stesso, cioè la crisi del capitalismo che spinge inevitabilmente la borghesia internazionale ad “incattivirsi”. Per noi è banale, invece ciò che i radical-riformisti non vedono o sottovalutano è che, dunque, il problema non sta in questo o quel governo, ma nel capitalismo in sé, le cui grosse difficoltà ad ottenere saggi del profitto adeguati (agli investimenti fatti o da fare) dimostra in maniera solare l'inconciliabilità tra la vita del proletariato e quella del modo di produzione capitalistico. Tuttavia, quello che distingue, forse, la borghesia italiana da altre borghesie europee sono le condizioni storiche specifiche alla formazione sociale italiana, che spingono - e allo stesso tempo agevolano - verso una più decisa aggressione alle condizioni di esistenza del lavoro salariato. Ma come recita il proverbio, tra correre e scappare, non c'è grande differenza, mettiamo quindi a confronto, a titolo d'esempio, l'Italia e gli USA.

In Italia, tralasciando (si fa per dire) lo spostamento di almeno otto-dieci punti di PIL dagli stipendi ai profitti avvenuto negli ultimi venticinque anni (circa 7.000 euro in meno all'anno), il reddito medio dei nuclei familiari tra il 2006 e il 2008 è calato del 4% (6) e il 32% degli italiani, in caso di difficoltà, cioè un'improvvisa mancanza o decurtazione delle fonti di reddito, non riuscirebbe a tirare avanti più di tre mesi (7). È probabile che questi dati, per certe categorie di “famiglie”, siano peggiorati più di quanto non dicano le medie statistiche, visto che tra ottobre 2008 e dicembre 2009 le ore di cassa integrazione hanno superato il miliardo, con una perdita totale, per i lavoratori, di 3,3 miliardi di euro (8), e nel marzo di quest'anno, dopo un rallentamento a inizio 2010, la cassa integrazione, soprattutto quella straordinaria, ha ripreso a correre, mentre la disoccupazione reale, cioè comprensiva della CIG ha raggiunto l'11,5%.

Se in Italia si scappa, negli USA si corre (o viceversa). Non solo qui è aumentato, dal 14% del 2008 al 24% del 2009, il numero di quei lavoratori che “scelgono” di non andare in pensione, ma è cresciuta anche la percentuale di quelli che dichiarano

di avere meno di 10 mila dollari risparmiati per affrontare la pensione [...] La percentuale più impressionante è che il 27% dei lavoratori (contro il 20% di un anno prima) ha dichiarato di avere risparmi minori di 1.000 dollari. E quel che è peggio è che solo il 16% dei lavoratori (la percentuale più bassa degli ultimi vent'anni) spera di poter risparmiare di più (9).

Gli elisir di lunga vita del riformismo...

Di fronte alla drammaticità di quei numeri, molti, e ancora una volta, in particolare nel campo riformista, avanzano proposte e piani di rilancio dell'economia incentrati sull'aumento dei salari, della spesa pubblica e, quindi, dei consumi. Il ragionamento è tanto semplice quanto sbagliato, nel senso che, cercando di dare una spiegazione alla crisi per trovarne la soluzione, mettono le cose a testa in giù. Il percorso non è nuovo, anzi, ha fatto la celebrità di tanti economisti che si richiamano variamente al marxismo. In sostanza, dicono, l'economia si è “imballata” da quando hanno cominciato a deteriorarsi i livelli salariali nel mondo intero e lo stato a ritirarsi dalla gestione diretta dell'economia. I mercati si sono, in tal modo, ristretti, per la minor capacità di spesa di milioni di lavoratori, nello stesso tempo in cui gli stati svendevano pezzi importanti del sistema produttivo, incentivando la finanziarizzazione dell'economia. In fondo, dicono i “nostri”, non è stato proprio Marx a dire che le crisi sono dovute alle scarse possibilità di spesa delle masse salariate? In realtà, il discorso di Marx è molto più articolato. Andiamo con ordine e cominciamo da questo passo del Capitale:

Ma se a questa tautologia [che ci sono merci invendibili, perché non ci sono compratori, ndr]si vuol dare una parvenza di maggior approfondimento col dire che la classe operaia riceve una parte troppo piccola del proprio prodotto, e che al male si porrebbe quindi rimedio quando essa ne ricevesse una parte più grande, e di conseguenza crescesse il salario, c'è da osservare soltanto che le crisi vengono sempre preparate appunto da un periodo in cui il salario in generale cresce, e la classe operaia realiter riceve una quota maggiore della parte del prodotto annuo destinata al consumo. Al contrario, quel periodo - dal punto di vista di questi cavalieri del sano e “semplice” buon senso - dovrebbe allontanare le crisi (10).

Infatti, la crisi strutturale del capitalismo si è aperta nei primi anni settanta, negli USA, quando la quota del salario nel reddito nazionale, era rispetto ai profitti, più alta di quanto non lo sia adesso, quindi, secondo la logica riformista la crisi non si sarebbe dovuta manifestare. Da allora, gli stipendi hanno cominciato una discesa inarrestabile, e non solo negli USA, come abbiamo visto. D'accordo, potrebbe dire l'ipotetico riformatore sociale, ma allora mal si concilia con l'altra celebre affermazione di Marx che dice:

la capacità di consumo dei lavoratori è limitata in parte dalle leggi sul salario, in parte dal fatto che essi vengono impiegati soltanto fino a quando possono essere impiegati con profitto dalla classe dei capitalisti. La causa ultima di tutte le crisi effettive è pur sempre la tendenza della produzione capitalistica a sviluppare le forze produttive ad un grado che pone come unico suo limite la capacità di consumo assoluta della società (11).

... e del capitale

Dunque, la legge della caduta del saggio del profitto non c'entra con la crisi? No, c'entra, eccome!. È stato proprio il manifestarsi della legge (12) che ha spinto il capitale a intraprendere o a intensificare le misure dirette a contrastare il declino del saggio del profitto, Tra esse, una delle più importanti è, come s'è visto, l'attacco al salario, favorito dalla messa in concorrenza della forza-lavoro mondiale, con l'apparizione progressiva di un enorme “esercito industriale di riserva”, cioè, appunto, di forza-lavoro a buon mercato a ogni livello di qualificazione. Lo smantellamento e la delocalizzazione di interi settori industriali hanno esercitato una pressione verso il basso sul salario della classe operaia “superstite” (ma si tratta pur sempre di milioni di persone!) e i vecchi posti di lavoro industriali, “garantiti”, sono stati sostituiti da impieghi nei servizi a condizioni complessivamente peggiori. Ma la riproduzione del proletariato nordamericano e “occidentale” è resa a sua volta possibile - anche e non da ultimo - dalle merci a basso prezzo prodotte dalla classe operaia delle delocalizzazioni; fino a un certo punto, però.

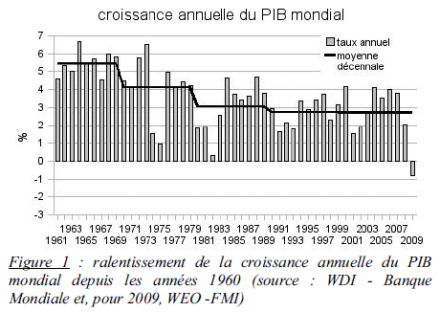

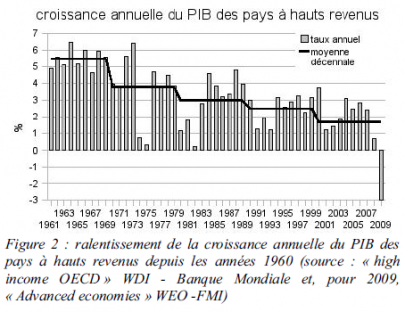

A questo processo si affianca la speculazione finanziaria, come presunta fonte di ricchezza alternativa a un plusvalore prodotto sì in grande quantità, ma non sufficiente per ridare slancio al processo di accumulazione su scala mondiale. Com'è noto, la politica del credito facile, troppo facile, al consumo basato sul debito ha via via caratterizzato il percorso dell'economia statunitense e non solo; in pratica, il debito delle “famiglie” doveva compensare, assieme alle merci da discount, i salari in calo o stagnanti (a bassi livelli). Finalmente, si era trovata la classica quadratura del cerchio: i capitalisti elargiscono stipendi più che modesti, ma il livello dei consumi si mantiene alto. Ciò ha contribuito, in maniera notevole, alla spettacolare crescita economica della Cina - nonché di altri paesi asiatici - e al suo enorme surplus commerciale in dollari, a loro volta riversati nel circuito finanziario statunitense, che ha promosso il consumo basato, appunto, sul debito “spensierato”. Tutti felici e contenti, finché, com'era ovvio che fosse, il sistema speculativo-debitorio ha manifestato la sua insostenibilità. A questo punto, se gli Stati Uniti non possono più giocare il ruolo di “consumatori in ultima istanza” (13), chi comprerà le merci cinesi e, dunque, fino a quando potrà durare il boom economico di Pechino, che, assieme a pochi altri paesi, rallenta, ma non inverte, la costante discesa del PIL mondiale negli ultimi quarant'anni? Le tabelle che seguono dimostrano che (14) il rondone cinese non annuncia una nuova primavera del capitalismo.

Se non è possibile aumentare i bassi salari “occidentali”per non compromettere il recupero di competitività delle aziende, aumentiamo i salari cinesi (e indiani, indonesiani, ecc.), dicono i soliti «cavalieri del sano e “semplice” buon senso», ma il fatto è che gli enormi investimenti, in parte non piccola statunitensi ed europei, diretti nei “paesi emergenti” sono motivati proprio dai bassi salari là esistenti. Se è vero che hanno margini di crescita inesistenti in altre regioni del mondo, come sta avvenendo in questi anni in Cina (benché anche lì la quota dei salari, rispetto ai profitti, è in calo, nel reddito nazionale), è anche vero che gli aumenti devono prima o poi fermarsi e attestarsi a livelli distanti da quelli “occidentali”, altrimenti la convenienza, per i capitalisti, della Cina e compagnia cantante, si riduce di molto o scompare.

Certo, esiste sempre la carta dell'intervento statale attraverso spese massicce in infrastrutture, ma poiché questo genere di spesa rappresenta un prelievo sul plusvalore complessivo presente, c'è il rischio, niente affatto remoto, che venga stimolata una produzione improduttiva o non sufficientemente produttiva di plusvalore e che si aggravi soltanto l'eccesso di capacità industriale, spostando solo più in là nel tempo i problemi, nel frattempo acutizzatisi (15). Peggio ancora se l'intervento statale trasferisce le speranze (o, meglio, illusioni) di una ripresa economica dal debito delle “famiglie” a quello, appunto, degli stati, com'è avvenuto negli ultimi due anni. Non solo la massa enorme di denaro pubblico trasfuso alle istituzioni finanziarie e alle imprese non ha eliminato le turbolenze economiche, ma le ha peggiorate, perché banche e affini con quei soldi hanno continuato come e più di prima a speculare anche contro gli stessi stati accorsi in loro aiuto, truccando le carte per mettere in ginocchio interi paesi e guadagnare spudoratamente sulle loro disgrazie.

Si tratta, però, di disgrazie pianificate a tavolino per spolpare il proletariato, prima di tutto, ma anche ampi settori di piccola borghesia, come nel caso della Grecia e dei cosiddetti P.I.G.S. Ci voleva l'esplosione dei subprime per sfatare il mito del libero mercato - visto che lo stato, in un modo nell'altro non ha mai smesso di puntellare in maniera robusta la baracca del sistema capitalistico - e dimostrare una volta di più che senza l'intervento statale, anche nel cosiddetto neoliberismo, la baracca sarebbe, se non crollata, certo messa molto peggio di quanto non sia ora. Tutti i più importanti settori dell'economia hanno sempre ricevuto finanziamenti pubblici, intensificatisi nell'ultimo periodo: oltre alla caterva di incentivi alle “rottamazioni”, basti pensare ai dieci miliardi di euro ramazzati, tra una cosa e l'altra, dalla FIAT in America e in Europa (16); basti ricordarsi dei “miracoli economici” regionali fondati sugli sgravi fiscali e il saccheggio del territorio e, non da ultimo, alla speculazione finanziaria, vera direttrice d'orchestra dell'economia mondiale, assecondata, oltre che dai finanziamenti diretti, da una miriade di leggi varati da governi, tutti amici, a cominciare da quelli degli Stati Uniti.

Gli interventi sono tali, tanti e continuati, da far assomigliare il capitalismo della nostra epoca a un “vecchiaccio mal vissuto” assistito da un esercito di badanti. Lo ripetiamo, non perché la forza-lavoro non sia sfruttata, ma perché, in rapporto alle necessità irrinunciabili del capitale, non lo è abbastanza. Da qui, le misure che, mentre tendono ad alzare il saggio di sfruttamento e a depredare le tasche degli strati sociali più bassi, inevitabilmente restringono le capacità di consumo della maggioranza della società. È un cane che si morde la coda, si capisce, ma chi si era illuso che il capitalismo avesse superato le proprie contraddizioni, si è sbagliato di grosso. Esse sono ineliminabili, eppure, senza l'intervento politicamente cosciente del proletariato, non bastano, né basteranno mai a provocare il crollo irreversibile di un sistema economico-sociale letale per miliardi di esseri umani e per l'intero ecosistema.

Celso Beltrami(1) J. Chingo, La difìcil vuelta a un nuevo equilibrio capitalista [La difficile svolta verso un nuovo equilibrio capitalista], Estrategia Internacional, n. 26, marzo 2010, pag. 19. Questo e altri saggi sotto citati sono facilmente reperibili sul web.

(2) Ibidem, pag. 48.

(3) Intervista a R. Reich su il manifesto del 14 gennaio 2010.

(4) E. Tinoco, BIT en ligne, ilo.org 19 marzo 2010.

(5) Vedi il rapporto dell'OIL presentato il 27 gennaio 2010 su ilo.org

(6) Vedi rassegna.it visitato il 10 febbraio 2010.

(7) Vedi rassegna.it visitato il 6 aprile 2010.

(8) il manifesto, 31 gennaio 2010.

(9) R. Tesi, il manifesto, 10 marzo 2010.

(10) K. Marx, Il Capitale, Einaudi, Libro II, cap. 20, pag.502.

(11) K. Marx, Il Capitale, Einaudi, Libro III, cap. 30, pag. 667.

(12) A questo proposito, vedi gli articoli di F. Damen, sui numeri 1- 2/2009 di questa rivista.

(13) M. Roelandts, Ressorts, contradictions et limites de la croissance en Asie de l'Est, [Meccanismi, contraddizioni e limiti della crescita dell'Asia Orientale] marzo 2008.

(14) Tabelle tratte da C. Durand - P. Légé, La crise trois ans après. Quels enseignements?[La crisi tre anni dopo. Quali insegnamenti?]. La prima tabella si riferisce alla crescita (o decrescita) annuale del PIL mondiale, la seconda al PIL dei paesi ad alto reddito.

(15) Secondo dati del Financial Times del 29 novembre 2009, riportati nel saggio di Chingo sopra citato, pag. 34 «la scala dell'eccesso di capacità è impressionante. A fine 2008, la capacità siderurgica della Cina era di 600 milioni di tonnellate, rispetto a una domanda di 470 milioni di tonnellate. La differenza è equivalente alla produzione dell'Unione Europea». Un altro economista, dichiaratamente borghese, P. Artus, nel bollettino Flash-NATIXIS n. 2 del 6 gennaio 2010 (“Une lecture marxiste de la crise”), fornisce ulteriori cifre sulla sovracapacità produttiva a livello mondiale e sull'eccesso di investimenti che avrebbe interessato soprattutto i “paesi emergenti”.

(16) G. Cremaschi, Liberazione, 23 febbraio 2010.

Prometeo

Prometeo - Ricerche e battaglie della rivoluzione socialista. Rivista semestrale (giugno e dicembre) fondata nel 1946.

Prometeo #3

Maggio 2010 - Serie VII

- Grecia - Una lotta ed una esperienza da valutare

- L'asta petrolifera in Iraq e la sconfitta delle compagnie americane

- Ripresa? Forse, ma per chi? - Gli astrologi del capitale

- L’Italia unita e la condanna del sud - Note sulla questione meridionale

- Riscaldamento globale - Dopo tutta l'aria fritta di Copenaghen, è destinato a proseguire

- Le giornate rosse di Viareggio - 2-4 maggio 1920. Nel clima infuocato del Biennio Rosso...

- Nazionalismo borghese e internazionalismo proletario

| Allegato | Dimensione |

|---|---|

| 2.19 MB |

Inizia da qui...

ICT sections

Fondamenti

- Bourgeois revolution

- Competition and monopoly

- Core and peripheral countries

- Crisis

- Decadence

- Democracy and dictatorship

- Exploitation and accumulation

- Factory and territory groups

- Financialization

- Globalization

- Historical materialism

- Imperialism

- Our Intervention

- Party and class

- Proletarian revolution

- Seigniorage

- Social classes

- Socialism and communism

- State

- State capitalism

- War economics

Fatti

- Activities

- Arms

- Automotive industry

- Books, art and culture

- Commerce

- Communications

- Conflicts

- Contracts and wages

- Corporate trends

- Criminal activities

- Disasters

- Discriminations

- Discussions

- Drugs and dependencies

- Economic policies

- Education and youth

- Elections and polls

- Energy, oil and fuels

- Environment and resources

- Financial market

- Food

- Health and social assistance

- Housing

- Information and media

- International relations

- Law

- Migrations

- Pensions and benefits

- Philosophy and religion

- Repression and control

- Science and technics

- Social unrest

- Terrorist outrages

- Transports

- Unemployment and precarity

- Workers' conditions and struggles

Storia

- 01. Prehistory

- 02. Ancient History

- 03. Middle Ages

- 04. Modern History

- 1800: Industrial Revolution

- 1900s

- 1910s

- 1911-12: Turko-Italian War for Libya

- 1912: Intransigent Revolutionary Fraction of the PSI

- 1912: Republic of China

- 1913: Fordism (assembly line)

- 1914-18: World War I

- 1917: Russian Revolution

- 1918: Abstentionist Communist Fraction of the PSI

- 1918: German Revolution

- 1919-20: Biennio Rosso in Italy

- 1919-43: Third International

- 1919: Hungarian Revolution

- 1930s

- 1931: Japan occupies Manchuria

- 1933-43: New Deal

- 1933-45: Nazism

- 1934: Long March of Chinese communists

- 1934: Miners' uprising in Asturias

- 1934: Workers' uprising in "Red Vienna"

- 1935-36: Italian Army Invades Ethiopia

- 1936-38: Great Purge

- 1936-39: Spanish Civil War

- 1937: International Bureau of Fractions of the Communist Left

- 1938: Fourth International

- 1940s

- 1960s

- 1980s

- 1979-89: Soviet war in Afghanistan

- 1980-88: Iran-Iraq War

- 1982: First Lebanon War

- 1982: Sabra and Chatila

- 1986: Chernobyl disaster

- 1987-93: First Intifada

- 1989: Fall of the Berlin Wall

- 1979-90: Thatcher Government

- 1980: Strikes in Poland

- 1982: Falklands War

- 1983: Foundation of IBRP

- 1984-85: UK Miners' Strike

- 1987: Perestroika

- 1989: Tiananmen Square Protests

- 1990s

- 1991: Breakup of Yugoslavia

- 1991: Dissolution of Soviet Union

- 1991: First Gulf War

- 1992-95: UN intervention in Somalia

- 1994-96: First Chechen War

- 1994: Genocide in Rwanda

- 1999-2000: Second Chechen War

- 1999: Introduction of euro

- 1999: Kosovo War

- 1999: WTO conference in Seattle

- 1995: NATO Bombing in Bosnia

- 2000s

- 2000: Second intifada

- 2001: September 11 attacks

- 2001: Piqueteros Movement in Argentina

- 2001: War in Afghanistan

- 2001: G8 Summit in Genoa

- 2003: Second Gulf War

- 2004: Asian Tsunami

- 2004: Madrid train bombings

- 2005: Banlieue riots in France

- 2005: Hurricane Katrina

- 2005: London bombings

- 2006: Comuna de Oaxaca

- 2006: Second Lebanon War

- 2007: Subprime Crisis

- 2008: Onda movement in Italy

- 2008: War in Georgia

- 2008: Riots in Greece

- 2008: Pomigliano Struggle

- 2008: Global Crisis

- 2008: Automotive Crisis

- 2009: Post-election crisis in Iran

- 2009: Israel-Gaza conflict

- 2006: Anti-CPE Movement in France

- 2020s

- 1920s

- 1921-28: New Economic Policy

- 1921: Communist Party of Italy

- 1921: Kronstadt Rebellion

- 1922-45: Fascism

- 1922-52: Stalin is General Secretary of PCUS

- 1925-27: Canton and Shanghai revolt

- 1925: Comitato d'Intesa

- 1926: General strike in Britain

- 1926: Lyons Congress of PCd’I

- 1927: Vienna revolt

- 1928: First five-year plan

- 1928: Left Fraction of the PCd'I

- 1929: Great Depression

- 1950s

- 1970s

- 1969-80: Anni di piombo in Italy

- 1971: End of the Bretton Woods System

- 1971: Microprocessor

- 1973: Pinochet's military junta in Chile

- 1975: Toyotism (just-in-time)

- 1977-81: International Conferences Convoked by PCInt

- 1977: '77 movement

- 1978: Economic Reforms in China

- 1978: Islamic Revolution in Iran

- 1978: South Lebanon conflict

- 2010s

- 2010: Greek debt crisis

- 2011: War in Libya

- 2011: Indignados and Occupy movements

- 2011: Sovereign debt crisis

- 2011: Tsunami and Nuclear Disaster in Japan

- 2011: Uprising in Maghreb

- 2014: Euromaidan

- 2016: Brexit Referendum

- 2017: Catalan Referendum

- 2019: Maquiladoras Struggle

- 2010: Student Protests in UK and Italy

- 2011: War in Syria

- 2013: Black Lives Matter Movement

- 2014: Military Intervention Against ISIS

- 2015: Refugee Crisis

- 2018: Haft Tappeh Struggle

- 2018: Climate Movement

Persone

- Amadeo Bordiga

- Anton Pannekoek

- Antonio Gramsci

- Arrigo Cervetto

- Bruno Fortichiari

- Bruno Maffi

- Celso Beltrami

- Davide Casartelli

- Errico Malatesta

- Fabio Damen

- Fausto Atti

- Franco Migliaccio

- Franz Mehring

- Friedrich Engels

- Giorgio Paolucci

- Guido Torricelli

- Heinz Langerhans

- Helmut Wagner

- Henryk Grossmann

- Karl Korsch

- Karl Liebknecht

- Karl Marx

- Leon Trotsky

- Lorenzo Procopio

- Mario Acquaviva

- Mauro jr. Stefanini

- Michail Bakunin

- Onorato Damen

- Ottorino Perrone (Vercesi)

- Paul Mattick

- Rosa Luxemburg

- Vladimir Lenin

Politica

- Anarchism

- Anti-Americanism

- Anti-Globalization Movement

- Antifascism and United Front

- Antiracism

- Armed Struggle

- Autonomism and Workerism

- Base Unionism

- Bordigism

- Communist Left Inspired

- Cooperativism and Autogestion

- DeLeonism

- Environmentalism

- Fascism

- Feminism

- German-Dutch Communist Left

- Gramscism

- ICC and French Communist Left

- Islamism

- Italian Communist Left

- Leninism

- Liberism

- Luxemburgism

- Maoism

- Marxism

- National Liberation Movements

- Nationalism

- No War But The Class War

- PCInt-ICT

- Pacifism

- Parliamentary Center-Right

- Parliamentary Left and Reformism

- Peasant movement

- Revolutionary Unionism

- Russian Communist Left

- Situationism

- Stalinism

- Statism and Keynesism

- Student Movement

- Titoism

- Trotskyism

- Unionism

Regioni

Login utente

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.