You are here

Home ›Il conto, provvisorio, della crisi

Pericolo scampato? O forse fa comodo vedere in ogni lucciola una lanterna...

Che il pericolo sia scampato, che si intraveda un tenue bagliore in fondo al tunnel, in breve, che l’ostentato ottimismo di tanta parte della borghesia in merito ad un’imminente svolta della crisi abbia solide basi o sia solamente un modo per stordire “la gente”, solo i fatti potranno dirlo. Di certo, però, fa comodo a molti vedere (e fare vedere) in ogni lucciola una lanterna, illudendosi e illudendo che il buio sia meno fitto. D’altra parte, non è il principe degli imbonitori, l’ineffabile presidente del consiglio a sostenere un giorno sì e l’altro pure che, in fondo, la crisi è solo un problema psicologico, nel senso che basta far finta che non esista, continuando a spendere e spandere, per trasformare una pericolosa polmonite in un innocuo raffreddore? La superficialità di simili concezioni suscitano imbarazzo per la cialtroneria con cui sono espresse, ma, in fondo, un tale modo di vedere, spogliato degli orpelli da avanspettacolo tipici del “premier”, è condiviso da gran parte del pensiero borghese - riformismo incluso, naturalmente - che nel rilancio dei consumi e dei salari indica la via maestra di uscita dalla difficile condizione economica. Se, come e a carico di chi debba avvenire il rilancio in questione è un’altra faccenda - su cui borghesi di destra e di sinistra si accapigliano - fatto sta che la crisi è esplosa in tutta la sua forza devastante proprio perché la borghesia internazionale ha imboccato, da trent’anni e più, un percorso esattamente opposto ossia quello del progressivo restringimento del mercato, cioè della capacità di consumo delle masse o, detto in altri termini ancora, della sistematica diminuzione dei salari, tanto nelle metropoli del capitale, quanto nelle sue periferie. Ma questo brutale attacco al salario non è frutto di una banale opzione politica, cioè di un incattivirsi della borghesia che, a un certo punto, ha scelto di procedere al saccheggio delle tasche proletarie, quasi si fosse stancata del cosiddetto “compromesso fordista”, degli stipendi relativamente decenti e sicuri: al contrario. Le turbolenze nel mercato affondano le loro radici là dove hanno origine le merci che poi finiscono sul mercato, nella produzione, dunque, con i suoi antagonistici rapporti sociali tra capitale e forza-lavoro. Il capitale vive e si sviluppa solo a spese della forza-lavoro: finché le cose vanno bene, è in grado di concedere allo schiavo salariato le famose briciole (anzi, gli può addirittura convenire); ma quando, proprio a causa di quell’antagonismo, le cose cominciano a mettersi male - e prima o poi devono mettersi male - l’unica alternativa è quella di andare all’attacco del lavoro dipendente e degli strati sociali più deboli, per cercare di insufflare ossigeno a un saggio del profitto - nocciolo del sistema - in crescenti difficoltà respiratorie. Così come l’imperialismo non è una politica tra le tante di questa o quella borghesia, un’escrescenza del capitalismo, ma il suo modo di essere nella nostra epoca, allo stesso modo l’intensificazione dello sfruttamento è una necessità imperiosa che il capitale non può permettersi di eludere, se vuole almeno provare a mettere un freno (tamponare) al corso degenerativo della sua malattia. Licenziamenti, precarietà, insicurezza del posto di lavoro, perdita del potere d’acquisto del salario sono l’indispensabile corredo sfoggiato dal capitalismo negli ultimi trenta e passa anni che, assieme al potere “magico” del denaro (1), cioè la speculazione finanziaria portata al parossismo, avrebbe dovuto rivitalizzare l’economia mondiale. Così non è stato, proprio perché le controtendenze possono rallentare - solo temporaneamente neutralizzare - la tendenza alla caduta del saggio medio del profitto, ma non annullarla (vedi in questo stesso numero l’articolo sul SMP...).

Questi sono i presupposti delle macerie tra cui è costretto a vivere il proletariato - nonché parte della piccola borghesia - italiano e mondiale.

Tanto sfruttamento, poco salario

I dati dell’OCSE sui bassi salari italiani pubblicati attorno alla metà di maggio, che hanno provocato il solito effimero rumore mediatico, in realtà erano noti da tempo, anticipatamente confermati, per così dire, da istituti di ricerca ed economisti di varia collocazione ideologica, diversi dei quali non sospettabili di nutrire particolari simpatie proletarie. Per esempio, la Banca d’Italia, in un rapporto di fine aprile, rilevava che dal 1993 al 2008

“la percentuale di poveri (coloro che percepiscono un reddito inferiore al 60 per cento di quello medio) appartenente a queste due categorie [lavoratori dipendenti e autonomi, ndr] è salita dal 27 al 31 per cento tra gli operai e all’8 per cento tra gli autonomi.” (2)

Sarà un caso che proprio nel luglio del ‘93 vengono siglati gli accordi generali sulla contrattazione che rilanciano e intensificano la cosiddetta concertazione? Ovviamente no, come, per altro, ammettono più o meno apertamente anche settori della sinistra CGIL, senza però trarne, va da sé, le dovute conclusioni. Questo stesso sindacato ha provato a quantificare la perdita del potere d’acquisto di salari-stipendi e i conti sono tutti salati: solo per i truffaldini marchingegni fiscali

“Negli ultimi 15 anni ciascun lavoratore ha lasciato al fisco in media 6.738 euro: per lo Stato, ha significato un beneficio di 112 miliardi di euro, tra maggiori entrate e mancata restituzione del fiscal drag.” (3)

Ma indipendentemente da questo aumento del prelievo fiscale, portato avanti da governi di qualunque schieramento, i salari in sé sono calati mediamente di 1.900 euro tra il 2002 e il 2007, cifra tutt’altro che irrisoria, soprattutto tenendo conto del fatto che oltre 14 milioni di lavoratori dipendenti devono vivere con meno di 1.300 euro mensili e circa 7,3 milioni con meno di 1.000 (4). Giusto per non lasciare dubbi sull’entità della gigantesca rapina in corso a spese del proletariato, con la complicità - come ama dire il ministro Sacconi - del sindacato, vale la pena di riportare quanto scriveva una delle menti più lucide dell’intellettualità riformista italiana, che oggi, per lo stato miserevole del pensiero riformistico-borghese, sembra quasi un estremista:

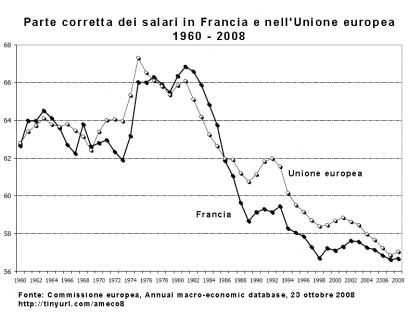

“... quota che i salari rappresentano sul PIL: tra il 1979 e il 2007 tale quota è diminuita in Italia di quasi il 13 per cento. Al presente costituisce solamente il 55 per cento del PIL, sebbene i lavoratori dipendenti regolarmente occupati e quindi captati dalle rilevazioni Istat, siano cresciuti nel frattempo di alcuni milioni.” (5)

In sostanza, non solo la fetta di torta spettante al proletariato (che ha preparato tutta la torta) si è ridotta, ma sono di molto aumentate le bocche che dovrebbero mettere i denti sulla fetta medesima. D’altra parte, come si è detto, si tratta di un fenomeno mondiale, né poteva essere diversamente, visto che il capitalismo “regna” su tutto il pianeta. Volendo trovare delle differenze, forse è nella durezza del fenomeno, in Italia particolarmente accentuato. Se si confrontano i dati sulla “parte salariale” sul PIL di diversi paesi, il quadro è lo stesso ovunque, differenziandosi solo, appunto, per l’intensità. Tra gli anni 1982 e 2005, in Messico la parte salariale è caduta dal 47,6% al 30,2%, nel G7 dal 67,5 al 61,5%, in Cina, paradiso del capitalismo globalizzato, dal 53,6 al 41,4% (6).

Questi dati, già di per sé eloquenti, probabilmente - e sicuramente per gli USA - rappresentano una realtà migliore di quanto effettivamente non sia, visto che negli Stati Uniti tra i salariati vengono inclusi gli “ufficiali del capitale”, come li chiamava Marx, vale a dire quadri, direttori, manager, i quali - al di là del ruolo ricoperto nell’azienda - percepiscono “stipendi” anche centinaia di volte superiori a quelli dei comuni lavoratori. Né va meglio - per i lavoratori - nei paesi dell’ex blocco sovietico, altro Eden della riconquistata libertà, dove, tenendo conto dell’inflazione e dell’aumento della produttività,

“negli ultimi anni le perdite salariali sono più elevate [...] rispetto ai paesi occidentali.” (7)

Ancora una volta, dunque, il capitalismo non smentisce se stesso e fa della svalorizzazione della forza-lavoro, cioè della diminuzione del salario, uno dei più potenti mezzi - forse il più potente - per contrastare la caduta tendenziale del saggio medio del profitto. Senza addentrarci nei particolari, se si confronta la strategia del capitale messa in atto negli anni Venti del Novecento, con quella adottata oggi, le analogie sono di un’evidenza solare. In Germania, dal 1924, cioè dopo la sconfitta dell’ultimo assalto rivoluzionario - mal preparato - l’orario di lavoro venne portato a dieci ore giornaliere e i salari abbassati; negli Stati Uniti, gli “Anni ruggenti”, gli anni dell’espansione pazzesca dei consumi basati sul debito e la speculazione finanziaria, videro un evidente arretramento del salario medio o, nel “migliore”dei casi, una stagnazione, il che significò, ovviamente, un aumento del saggio del plusvalore, che però, vedendo com’è andata a finire, non fu sufficiente per impedire la crisi del 1929 (8).

Oggi, un borghesissimo economista, forse per civetteria, si compiace di usare un linguaggio marxista e parla di aumento del saggio del plusvalore e di quello del profitto per l’economia italiana tra il 1993 e il 2003, ma i risultati sono quelli che abbiamo davanti agli occhi (9). Questo perché, per quanto imponente sia la massa del plusvalore estorto, con ogni mezzo (10), alla classe operaia, deve essere sempre rapportata al capitale complessivo investito e può non risultare sufficiente a remunerarlo adeguatamente, per cui si innesca la fase discendente e ogni ulteriore misura volta ad innalzare il saggio di sfruttamento, la famigerata competitività dell’impresa, alla fine si ritorce contro il sistema in generale. Il “vecchio Karl” annotava ironicamente che ogni capitalista punta ad abbassare il salario dei propri operai, mentre vorrebbe che aumentasse quello degli altri, per vendere a un minor prezzo - a un prezzo competitivo! - su di un mercato solvibile e in espansione. E’ esattamente quello che fanno e sperano anche oggi i capitalisti del mondo intero, ma, una volta che si è innescato il circolo vizioso della crisi, i “vizi privati” non diventano “pubbliche virtù”, bensì solo un “vizio” generale, cioè un avvitamento della crisi stessa. Per esempio, anche la precarietà, vero e proprio flagello del capitalismo contemporaneo, che colpisce dal 13 al 33% circa della forza-lavoro europea (ma per i giovani la percentuale è molto più alta), se da una parte è per il padronato una specie di pozione miracolosa, nel senso che ha disposizione forza-lavoro ricattabile, utilizzabile al momento “giusto” al prezzo “giusto”, dall’altra, a lungo andare, contribuisce a restringere il “mercato”, visto che a causa degli stipendi intermittenti e, in generale, più bassi, riduce la cosiddetta capacità di consumo di una fetta consistente del la “cittadinanza”. In Germania, che ha un’economia orientata all’esportazione,

“il numero dei lavoratori poveri - dove ‘povero’ significa percepire due terzi o meno del salario mediano - ha superato il 22% del totale dei lavoratori dipendenti. Un dato recente ci dice che i ‘minijobs’ sono quasi 5 milioni e circa 2 milioni sono i lavori da 800 euro, o meno, al mese.” (11)

Complessivamente, in Europa costituirebbero una massa di oltre trenta milioni di persone, di cui 5 milioni in Gran Bretagna e 6 in Spagna (12). Ancora una volta, dunque, gli Stati Uniti avevano indicato la via che il mondo intero avrebbe seguito; la patria dello Zio Sam per prima ha visto crescere inarrestabile il fenomeno dei “working poor”, del lavoratore che fatica, e molto, ad arrivare a fine mese (se e quando ci arriva), che per vivere deve indebitarsi fino a perdere la casa, ben prima che la bolla dei subprime, gonfiata coi soldi o, meglio, non-soldi dei poveri, scoppiasse in faccia all’economia mondiale. Nella prima potenza imperialista del mondo, a dicembre 2008 il Washington Post segnalava che il

“63% della popolazione sta ormai subendo un calo delle proprie entrate.” (13)

Nello stesso periodo, un rapporto dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro, agenzia dell’ONU) tracciava un quadro delle prospettive future, finora confermate. Secondo l’OIL, la disoccupazione su scala mondiale potrebbe crescere, nel 2009, da un minimo di 18 milioni di persone fino, nell’ipotesi peggiore, a un massimo di 51 milioni, e il fenomeno riguarderebbe non da ultimi i paesi avanzati. A questi dati, si potrebbero aggiungere 200 milioni di lavoratori in più che cadrebbero in miseria - in particolare nella periferia capitalista - soprattutto perché scivolerebbero nella zona grigia del “lavoro informale” o lavoro nero, che, per altro, nel giro di una decina d’anni potrebbe gonfiarsi fino a interessare i due terzi della forza-lavoro, vale a dire almeno 1,8 miliardi di persone (14).

Il posto di lavoro sempre più incerto

Siccome le previsioni dovranno essere confrontate coi fatti reali, rimaniamo fermi ai dati certi, fin qui disponibili, i quali attestano che, negli USA, dalla fine del 2008 i senza lavoro aumentano a un ritmo medio di circa seicentomila unità al mese, tanto che la disoccupazione ufficiale è cresciuta, in un anno, di oltre tre punti percentuali, raggiungendo, ad aprile, l’8,5% della forza-lavoro, il che significa circa tredici milioni di persone (a maggio, già oltre il 9%). Ma se a questo si aggiunge che in molte aziende, per evitare la sospensione totale dell’attività, si è ridotto l’orario settimanale a circa 33 ore (con le ovvie ricadute sul salario) e che il part-time forzato tocca nove milioni di lavoratori (o più spesso lavoratrici), ebbene, tenendo anche conto dei cosiddetti disoccupati scoraggiati, cioè quelli non conteggiati dalle statistiche, il livello vero della disoccupazione sale al 15,6% (15).

Anche in Europa, però, non è che le cose vadano tanto meglio: gli istituti statistico-economici dell’UE rivedono continuamente in peggio i dati sulla caduta del PIL e dell’occupazione, benché, come si diceva, il politicantume borghese ostenti non di rado un ottimismo inossidabile. Dietro i sorrisi e i toni rassicuranti, c’è la paura che gli argini a protezione della “coesione sociale” vengano travolti da un’improvvisa ondata di piena della lotta di classe proletaria. La povertà o comunque il peggioramento dei redditi “operai” è, come si è visto, un dato generalizzato e gli ammortizzatori, ufficiali e non, che finora hanno di molto attenuato gli effetti della crisi pluridecennale (cioè strutturale) (16) potrebbero risultare insufficienti se le cose dovessero procedere di questo passo. In Spagna - ex paese del miracolo economico - i disoccupati sono già più di del 17% e, secondo Eurostat, rischiano di arrivare al 20 e passa per cento nel 2010; in tutta Europa la disoccupazione è salita, in un anno, all’8,9%, il che significa, per l’eurozona, 14,158 milioni di disoccupati (più 2,8 milioni dal marzo 2008) e 20,150 milioni nell’intera UE (17). La BCE, poi, avverte che se anche nel 2010 si manifestasse quella ripresa evocata dagli apprendisti stregoni del capitale (lei compresa), la disoccupazione continuerebbe a salire, arrivando al 10,5% (18).

E nel Bel Paese, cosa succede? In Italia, benché si abbia la fortuna di avere un presidente del consiglio dai poteri miracolosi come i re medioevali, le cose seguono le tendenze generali (va da sé). La disoccupazione ufficiale, che nel 2007 era al 6,2%, ora è oltre l’8%. In edilizia si sono persi 250.000 posti di lavoro, stando ai dati ufficiali, perché il lavoro nero, diffusissimo in questo settore, non permette di calcolare esattamente il crollo dell’occupazione. Dramma nel dramma, i più colpiti sono ovviamente i lavoratori immigrati, che in alcune regioni, tra cui la Lombardia, costituiscono circa la metà di tutta la forza-lavoro edile. Per tutti gli operai immigrati, non solo dell’edilizia, ovvio, il venir meno del posto di lavoro significa la perdita del permesso di soggiorno e la prospettiva nerissima di venir ricacciati nella clandestinità. Il punto è che tanti immigrati sono in Italia da anni - e costituiscono la struttura portante dell’occupazione in molte fabbriche - hanno famiglia e i figli vanno a scuola: è facile immaginare il carico di gravissimi problemi che la clandestinità apporterebbe, al di là, e non è certo poco, della perdita del salario.

Ma se l’edilizia piange, il settore metalmeccanico è ben lontano dal ridere: la produzione in questo settore industriale ha avuto in un anno una caduta del 30%, la CIG (Cassa integrazione) è cresciuta, a marzo, del 1014% e, ad aprile, del 1400%; nello stesso tempo, l’occupazione nelle grandi imprese è calata dell’1,6% e i metalmeccanici di 144.000 unità. Nel complesso, il 41% delle imprese metalmeccaniche prevede di tagliare gli organici nei prossimi mesi (19). Giusto per vedere da vicino alcune realtà locali, nella provincia di Reggio Emilia - una delle più industrializzate d’Italia - la cassa integrazione, a febbraio, riguardava 9000 lavoratori metalmeccanici, a fine aprile 19000 in CIG ordinaria e 2000 in quella straordinaria (20); gli industriali dichiaravano inoltre una calo degli ordini dal 30 al 70%. Stesso terremoto economico-sociale in tanti “distretti”, decantati, fino a due minuti prima, come il non plus ultra della competitività e del genio italico. Per esempio, il “distretto dei divani”, in Puglia, ha visto una strage di imprese e di posti di lavoro e/o di cassa integrazione, la quale, per altro, ha dato l’opportunità a molti padroni di mettere in atto un trucco vecchio come il capitalismo industriale. In breve, gli, o meglio, le operaie messe in CIG sono riassunte dallo stesso padrone che paga loro un salario di 2 - 2,5 euro all’ora: tra salario - infimo - e CIG si mette assieme uno stipendio più o meno “normale”, con gran guadagno, va da sé, del padrone che scarica sulla collettività la gran parte delle spese in capitale variabile (21).

Se la CIG è senza dubbio un gran ammortizzatore sociale, anche se non copre - come sostengono i padroni e i politicanti loro servi - l’80% dello stipendio, ma ben che vada il 60-65% (il che significa comunque un reddito da fame), tuttavia interessa non più del 50% dei lavoratori dipendenti a tempo determinato (circa 7,5 milioni di persone, tutti gli altri, per non dire dei precari, sono esclusi da questo istituto. Ora, è vero che il governo e specialmente le regioni hanno preparato qualche pannicello caldo in più per i disoccupati e i precari, ma, a essere ottimisti, sempre di miseria - e di presa in giro - si parla, anche perché le clausole escludono espressamente una vasta area di precariato-disoccupazione (vedi, per esempio, l’accordo tra regione Lombardia-padroni-sindacati).

Ritornando nel campo delle previsioni-proiezioni, la CGIL prevede che nel 2009 ci sarà un milione in più di disoccupati, mentre per l’ottimista Confindustria saranno 600.000. Fatto sta che finora, secondo la CGIL, 400.000 precari non hanno avuto rinnovato il contratto di lavoro e a questi si aggiungono altri 200.000 precari del pubblico impiego che da qui a due anni saranno buttati fuori a causa delle norme partorite dal ministro Brunetta, il cui furore anti-statali ricorda il fanatismo di un vecchio personaggio dei fumetti, un ubriacone supereroe dei ricchi, che rubava ai poveri per arricchire ancora di più i suoi protetti.

Per il momento possiamo fermarci qui con la rassegna degli effetti devastanti che la crisi sta scaricando sul proletariato, non senza aver ricordato che anche molti pensionati stanno pagando conti salati. La CES (confederazione dei sindacati europei), nel documento preparato per il G20 di Londra, osservava che

“I fondi pensione della zona OCSE hanno perso 3.300 miliardi di dollari in valore dei loro attivi, cioè il 20% in termini reali nel 2008, in ragione della caduta dei valori borsistici, degli hedge funds e dei prodotti strutturati. L’impatto immediato della crisi si farà soprattutto sentire per quelli vicini all’età della pensione il cui regime è a contribuzione definita, essendo la pensione ottenuta interamente dipendente dalla performance dei fondi.”

Ci vuole tutta la faccia tosta del burocrate sindacale per dire queste cose senza arrossire, visto che i sindacati hanno firmato ogni accordo diretto all’indebolimento-smantellamento del sistema pensionistico (cioè alla rapina del salario differito), spingendo e poi costringendo i lavoratori a sottoscrivere i fondi pensione privati, gestiti, almeno in parte, dai sindacati medesimi. Se non conoscessimo questi “polli”, ci sarebbe da rimanere allibiti ricordando la protervia e l’irrisione con cui i sindacalisti si rivolgevano ai critici del loro operato durante le assemblee sindacali, convocate per adescare i lavoratori col miraggio di una vantaggiosa riforma pensionistica. Che cosa propongono ora di fronte a questo disastro ampiamente annunciato? Le solite melense, vuote ricette su maggiori controlli della finanza, su maggiore equità ridistributiva, sul senso di responsabilità etica delle istituzioni. Insomma, si pretende di addomesticare la belva-mercato, che però addomesticabile non è. Il mercato è un mostro è obbedisce solo agli imperativi del profitto, anzi, del più alto profitto possibile: è la sua natura; tutto il resto, ben che vada, è illusione.

Produttività, profitti e lotta di classe proletaria (latitante, per ora)

Nonostante, come si è visto, negli ultimi trent’anni siano state messe in atto tutte le possibili contromisure per aumentare l’estorsione di una massa di plusvalore adeguata alle necessità di valorizzazione del capitale, tra cui, non da ultimo, l’allungamento dell’orario di lavoro, i risultati, per il processo di accumulazione (vero) sono stati tutt’altro che brillanti. Tuttavia, il padronato insiste e persiste su questa strada, perché altre non ne conosce. Aumentare la produttività, chioccia Brunetta, aumentare la produttività, dice Federica Guidi, presidente dei giovani industriali:

“dobbiamo aumentare la produttività [...] lavorando più ore, 41, 42, 43 e rivedere il numero delle ferie: quattro o cinque settimane all’anno sono un po’ troppe, come i giorni di malattia.” (22)

Si dà il caso, però, che già adesso almeno la metà dei dipendenti (operai e impiegati col posto “fisso”, regolarmente registrati) lavori oltre le quaranta ore settimanali (23) e il fenomeno non è certo limitato solo all’Italia. Ammesso che per il sistema-Italia il “problema produttività” ci sia davvero - come economisti di diversa tendenza sostengono - questo è dovuto se mai allo sbriciolamento della struttura produttiva, cioè alla presenza abnorme di piccole imprese che possono sperare di reggere la concorrenza solo comprimendo il costo del lavoro ossia la torchiatura della classe operaia. D’altra parte, la ristrutturazione industriale, l’introduzione di nuovi macchinari più “performanti” comporta, in genere, l’espulsione di forza-lavoro e, quindi, per il proletariato si tratterebbe di cadere dalla padella alla brace; a lungo andare, anche per il capitalismo stesso, perché si restringerebbe la base di valorizzazione. Certamente, nelle fasi ascendenti del ciclo di accumulazione, di fronte alla diminuzione relativa della forza-lavoro (relativamente al capitale investito) c’è una sua crescita assoluta, ma, per il momento, all’orizzonte non compare nulla che possa indicarci tale prospettiva. Ecco allora “l’accanimento” del capitale sui lavoratori, che sempre di più devono adeguarsi alle esigenze dell’impresa, con la flessibilità: salario, orario, ritmi, la vita intera. Per il proletariato si tratta di un tuffo all’indietro di cinquanta, cento e passa anni, con una differenza: che oggi il proletariato è atomizzato, privo di speranze in una prospettiva futura, schiacciato dalla delusione storica del crollo del “socialismo reale”, intossicato dall’ideologia borghese, da un consumismo (in Occidente) che lo ha portato a scimmiottare stili di vita piccolo-borghesi. Sono dati pesantissimi che gli hanno fatto smarrire non tanto e non solo la coscienza di classe, quanto la semplice identità di classe, che gli hanno fatto perdere la capacità e la volontà di lottare, anche grazie alla “formattazione” politica operata da sindacati e partiti “di sinistra”. Grazie, non certo da ultimo, all’assenza di un punto di riferimento politico rivoluzionario. Finora, la risposta della classe all’offensiva borghese è stata - tranne qualche eccezione - ampiamente al di sotto della gravità dell’attacco; è pur vero, però, che le svolte improvvise sono sempre possibili, anzi, solitamente questa è stata la dinamica della ripresa di classe, che, se e quando avverrà, come auspichiamo ardentemente, non sarà certamente né indolore né lineare. Riprenderemo il discorso...

Celso Beltrami(1) Hjalmar Schacht, creativo ministro dell’economia di Hitler, aveva scritto un libro apposito, intitolato “Magia del denaro”, per magnificare l’eterna illusione borghese che il denaro, di per sé, possa creare magicamente altro denaro, altra ricchezza, saltando il processo di produzione delle merci e quindi del plusvalore; citato da Ester Fano, “I paesi capitalistici dalla guerra mondiale alla crisi del ‘29” in AA.VV. La crisi del capitalismo negli anni ‘20, De Donato, 1978, pag. 99.

(2) il manifesto, 22-04-2009.

(3) Agostino Megale, direttore dell’IRES, il centro studi della CGIL, riportato da il manifesto del 28-03-2009.

(4) Paolo Ciofi, Viaggio nell’Italia del lavoro, CalicEditore, 2008, pag. 33.

(5) Luciano Gallino, la Repubblica, 09-01-2009.

(6) Michel Husson, “La hausse tendencielle du taux d’exploitation” (L’innalzamento tendenziale del tasso di sfruttamento) in Un pur capitalisme (Un capitalismo puro), Editions Page Deux, 2008.

(7) Devi Sacchetto, “Mobilità della forza lavoro e del capitale” in AA.VV. La lunga accumulazione originaria, Edizioni Ombre Corte, 2009, pag. 148.

(8)Léon Sartre, Théorie marxiste des crises périodiques (Teoria marxista delle crisi periodiche), Ed. Marcel Rivière&C.ie, 1937, pagg. 38 - 40. Vedi anche Considerazioni sulla composizione e ricomposizione di classe nella “mondializzazione” del capitale in Prometeo n. 6, 2002.

(9) Geminello Alvi, Una repubblica fondata sulle rendite, Mondadori, 2006, pag. 60.

(10) Tra questi mezzi, c’è l’inosservanza delle più elementari norme relative alla sicurezza sul lavoro, tanto che, in Italia, dal 2003 al 2006 sono morti più lavoratori che soldati americani in Iraq: 5252 contro 2978. Il fenomeno, però, se distingue particolarmente il carattere sanguinario del padronato italiano (vedi anche il recente Testo Unico sulla Sicurezza), fa parte di una tendenza mondiale in crescita: secondo l’OIL, nel 2004 ci sono stati 2.200.000 morti sul lavoro, 200.000 in più dell’anno precedente. Inoltre, per ogni “incidente” mortale ci sono quattro morti per malattie professionali e, per finire questa lista che copre d’infamia la borghesia e i suoi lacchè, in quell’anno ci sono stati 270.000.000 di vittime di “incidenti” non mortali. Dati riportati in P. Ciofi, cit., pag. 104 e pag. 109.

(11) Luciano Gallino, “Declino del sindacato tra crisi di rappresentanza e sfide future”, in Nuvole, n. 34, ottobre 2008.

(12) la Repubblica, 09-02-2009.

(13) il manifesto, 21-12-2008.

(14) dati OCSE riportati da il manifesto, 08-04-2009; secondo l’OIL i lavoratori in nero o “informali” potrebbero diventare, da qui a pochissimo, il 53% di tutta la forza lavoro e i working poors 1,4 miliardi; solo in Cina pare che i disoccupati costretti a tornare nelle campagne da cui erano partiti siano almeno venti milioni.

(15) I lavoratori costretti a passare dal tempo parziale dopo lo scoppio della bolla dei subprime, nel 2007, sono quattro milioni; il numero totale dei disoccupati e dei sottoccupati sarebbe pari a 23,1 milioni di persone: vedi Charles-André Udry, Employs: la chute la plus rude dépuis les années 1930-31 (Posti di lavoro: la caduta più rude dagli anni 1930-31), in alencontre.org visitato il 16 marzo 2009; vedi anche il manifesto, 04-04-2009; a maggio, la disoccupazione ufficiale era già oltre il 9%.

(16) Tra gli ammortizzatori non ufficiali (che non siano, cioè, la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione ecc.) il primo posto va senza dubbio alla famiglia, che sostiene in mille modi i “bamboccioni”, cioè i giovani impossibilitati ad uscire dalla famiglia per gli stipendi troppo basi o per la totale mancanza di reddito. In ogni caso, il governatore della Banca d’Italia, Draghi, nella sua relazione di metà maggio (attaccata poi dall’ineffabile premier), ha indicato in 2,6 milioni i lavoratori totalmente privi, o quasi, di qualunque ammortizzatore sociale. Di questi, almeno 1,6 milioni sono a rischio di licenziamento o, il che è lo stesso, di mancato rinnovo del contratto. Per avere un quadro più dettagliato, vedi il puntuale articolo di F. Piccioni su il manifesto, 06-06-2009.

(17) il manifesto, 01-05-2009; ma anche quei dati, raccolti al momento della redazione di questa nota, sono ormai sorpassati: la rilevazione di inizio giugno di Eurostat quantifica la disoccupazione al 9,2% della forza-lavoro; in questo quadro nero, la Spagna e la Grecia si distinguono per una lievissima controtendenza, cioè un leggerissimo aumento dell’occupazione. Se questo sia dovuto principalmente ai piani varati dai governi o a un reale cambiamento di direzione dell’andamento economico, si vedrà, benché, allo stato attuale delle cose, sia più probabile la prima ipotesi.

(18) il manifesto, 15-05-2009, ma vedi anche la nota 17.

(19) rassegna.it visitato il 18-05-2009; in questa pagina si diceva che i metalmeccanici in cassa integrazione erano tra i 450.000 e i 5000.000, cioè il 25-30% di tutta la categoria.

(20) L’informazione, 01-05-2009.

(21) Riccardo Jacona (a cura di), Presa diretta, Raitre, 15-02-2009.

(22) la Repubblica, 09-02-2009.

(23) Dati CGIA di Mestre riportati da il manifesto, 04-01-2009.

Prometeo

Prometeo - Ricerche e battaglie della rivoluzione socialista. Rivista semestrale (giugno e dicembre) fondata nel 1946.

Prometeo #1

Inizia da qui...

ICT sections

Fondamenti

- Bourgeois revolution

- Competition and monopoly

- Core and peripheral countries

- Crisis

- Decadence

- Democracy and dictatorship

- Exploitation and accumulation

- Factory and territory groups

- Financialization

- Globalization

- Historical materialism

- Imperialism

- Our Intervention

- Party and class

- Proletarian revolution

- Seigniorage

- Social classes

- Socialism and communism

- State

- State capitalism

- War economics

Fatti

- Activities

- Arms

- Automotive industry

- Books, art and culture

- Commerce

- Communications

- Conflicts

- Contracts and wages

- Corporate trends

- Criminal activities

- Disasters

- Discriminations

- Discussions

- Drugs and dependencies

- Economic policies

- Education and youth

- Elections and polls

- Energy, oil and fuels

- Environment and resources

- Financial market

- Food

- Health and social assistance

- Housing

- Information and media

- International relations

- Law

- Migrations

- Pensions and benefits

- Philosophy and religion

- Repression and control

- Science and technics

- Social unrest

- Terrorist outrages

- Transports

- Unemployment and precarity

- Workers' conditions and struggles

Storia

- 01. Prehistory

- 02. Ancient History

- 03. Middle Ages

- 04. Modern History

- 1800: Industrial Revolution

- 1900s

- 1910s

- 1911-12: Turko-Italian War for Libya

- 1912: Intransigent Revolutionary Fraction of the PSI

- 1912: Republic of China

- 1913: Fordism (assembly line)

- 1914-18: World War I

- 1917: Russian Revolution

- 1918: Abstentionist Communist Fraction of the PSI

- 1918: German Revolution

- 1919-20: Biennio Rosso in Italy

- 1919-43: Third International

- 1919: Hungarian Revolution

- 1930s

- 1931: Japan occupies Manchuria

- 1933-43: New Deal

- 1933-45: Nazism

- 1934: Long March of Chinese communists

- 1934: Miners' uprising in Asturias

- 1934: Workers' uprising in "Red Vienna"

- 1935-36: Italian Army Invades Ethiopia

- 1936-38: Great Purge

- 1936-39: Spanish Civil War

- 1937: International Bureau of Fractions of the Communist Left

- 1938: Fourth International

- 1940s

- 1960s

- 1980s

- 1979-89: Soviet war in Afghanistan

- 1980-88: Iran-Iraq War

- 1982: First Lebanon War

- 1982: Sabra and Chatila

- 1986: Chernobyl disaster

- 1987-93: First Intifada

- 1989: Fall of the Berlin Wall

- 1979-90: Thatcher Government

- 1980: Strikes in Poland

- 1982: Falklands War

- 1983: Foundation of IBRP

- 1984-85: UK Miners' Strike

- 1987: Perestroika

- 1989: Tiananmen Square Protests

- 1990s

- 1991: Breakup of Yugoslavia

- 1991: Dissolution of Soviet Union

- 1991: First Gulf War

- 1992-95: UN intervention in Somalia

- 1994-96: First Chechen War

- 1994: Genocide in Rwanda

- 1999-2000: Second Chechen War

- 1999: Introduction of euro

- 1999: Kosovo War

- 1999: WTO conference in Seattle

- 1995: NATO Bombing in Bosnia

- 2000s

- 2000: Second intifada

- 2001: September 11 attacks

- 2001: Piqueteros Movement in Argentina

- 2001: War in Afghanistan

- 2001: G8 Summit in Genoa

- 2003: Second Gulf War

- 2004: Asian Tsunami

- 2004: Madrid train bombings

- 2005: Banlieue riots in France

- 2005: Hurricane Katrina

- 2005: London bombings

- 2006: Comuna de Oaxaca

- 2006: Second Lebanon War

- 2007: Subprime Crisis

- 2008: Onda movement in Italy

- 2008: War in Georgia

- 2008: Riots in Greece

- 2008: Pomigliano Struggle

- 2008: Global Crisis

- 2008: Automotive Crisis

- 2009: Post-election crisis in Iran

- 2009: Israel-Gaza conflict

- 2006: Anti-CPE Movement in France

- 2020s

- 1920s

- 1921-28: New Economic Policy

- 1921: Communist Party of Italy

- 1921: Kronstadt Rebellion

- 1922-45: Fascism

- 1922-52: Stalin is General Secretary of PCUS

- 1925-27: Canton and Shanghai revolt

- 1925: Comitato d'Intesa

- 1926: General strike in Britain

- 1926: Lyons Congress of PCd’I

- 1927: Vienna revolt

- 1928: First five-year plan

- 1928: Left Fraction of the PCd'I

- 1929: Great Depression

- 1950s

- 1970s

- 1969-80: Anni di piombo in Italy

- 1971: End of the Bretton Woods System

- 1971: Microprocessor

- 1973: Pinochet's military junta in Chile

- 1975: Toyotism (just-in-time)

- 1977-81: International Conferences Convoked by PCInt

- 1977: '77 movement

- 1978: Economic Reforms in China

- 1978: Islamic Revolution in Iran

- 1978: South Lebanon conflict

- 2010s

- 2010: Greek debt crisis

- 2011: War in Libya

- 2011: Indignados and Occupy movements

- 2011: Sovereign debt crisis

- 2011: Tsunami and Nuclear Disaster in Japan

- 2011: Uprising in Maghreb

- 2014: Euromaidan

- 2016: Brexit Referendum

- 2017: Catalan Referendum

- 2019: Maquiladoras Struggle

- 2010: Student Protests in UK and Italy

- 2011: War in Syria

- 2013: Black Lives Matter Movement

- 2014: Military Intervention Against ISIS

- 2015: Refugee Crisis

- 2018: Haft Tappeh Struggle

- 2018: Climate Movement

Persone

- Amadeo Bordiga

- Anton Pannekoek

- Antonio Gramsci

- Arrigo Cervetto

- Bruno Fortichiari

- Bruno Maffi

- Celso Beltrami

- Davide Casartelli

- Errico Malatesta

- Fabio Damen

- Fausto Atti

- Franco Migliaccio

- Franz Mehring

- Friedrich Engels

- Giorgio Paolucci

- Guido Torricelli

- Heinz Langerhans

- Helmut Wagner

- Henryk Grossmann

- Karl Korsch

- Karl Liebknecht

- Karl Marx

- Leon Trotsky

- Lorenzo Procopio

- Mario Acquaviva

- Mauro jr. Stefanini

- Michail Bakunin

- Onorato Damen

- Ottorino Perrone (Vercesi)

- Paul Mattick

- Rosa Luxemburg

- Vladimir Lenin

Politica

- Anarchism

- Anti-Americanism

- Anti-Globalization Movement

- Antifascism and United Front

- Antiracism

- Armed Struggle

- Autonomism and Workerism

- Base Unionism

- Bordigism

- Communist Left Inspired

- Cooperativism and Autogestion

- DeLeonism

- Environmentalism

- Fascism

- Feminism

- German-Dutch Communist Left

- Gramscism

- ICC and French Communist Left

- Islamism

- Italian Communist Left

- Leninism

- Liberism

- Luxemburgism

- Maoism

- Marxism

- National Liberation Movements

- Nationalism

- No War But The Class War

- PCInt-ICT

- Pacifism

- Parliamentary Center-Right

- Parliamentary Left and Reformism

- Peasant movement

- Revolutionary Unionism

- Russian Communist Left

- Situationism

- Stalinism

- Statism and Keynesism

- Student Movement

- Titoism

- Trotskyism

- Unionism

Regioni

Login utente

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.