You are here

Home ›La caduta del saggio medio del profitto, la crisi e le sue conseguenze

La legge fondamentale su cui si basano i rapporti di produzione capitalistici è la creazione di plusvalore per la realizzazione del profitto. L’ineguale rapporto tra capitale e lavoro non si limita a dare soltanto un profitto qualsiasi, ma il massimo profitto possibile. In questo rapporto la massimizzazione del profitto è ottenibile soltanto attraverso la riproduzione allargata sulla base dell’aumento dello sfruttamento della forza lavoro, incrementando il saggio del plusvalore. Ne discende che il processo di accumulazione, la concentrazione dei mezzi di produzione e la centralizzazione del capitale finanziario ne siano le conseguenze naturali.

Nella fase iniziale dello sviluppo del capitalismo l’obiettivo lo si è raggiunto prolungando, ai limiti delle possibilità umane, la giornata lavorativa. Il plusvalore assoluto è stato, prevalentemente, alla base della massimizzazione dl profitto. La giornata lavorativa ha raggiunto anche le 16 ore e più in Inghilterra e nei maggiori paesi industrializzati. In questo caso, oltretutto, il tipo di accumulazione che veniva determinato non andava a modificare significativamente la composizione organica del capitale, consentendo non solo un aumento della massa dei profitti, ma anche un aumento del saggio del profitto. Ma i limiti temporali della giornata lavorativa - pur nell’ipotesi estrema non si può andare oltre le 24 ore - e una forte lotta di classe per la riduzione dell’orario lavorativo, hanno imposto al capitale, nel solito tentativo di massimizzare i profitto, di imboccare la strada della riduzione del tempo di lavoro necessario, attraverso l’uso sempre più accentuato del plusvalore relativo. Il che ha consentito al capitale di aumentare ulteriormente la produttività sociale del lavoro, il tasso di sfruttamento, di aumentare la massa dei profitti ma, contemporaneamente, sostituendo la forza lavoro con macchinari tecnologicamente avanzati, è andato ad innalzarne la composizione organica ponendo in essere le condizione per la caduta del saggio del profitto.. L’aumento della produttività sociale del lavoro, la creazione del plusvalore relativo, hanno dunque messo in atto la più importante delle contraddizioni del capitalismo, la caduta tendenziale del saggio medio del profitto. L’aumento di capitale morto in rapporto a quello vivo, di capitale costante su quello variabile, in altri termini, il maggiore aumento di capitale in macchinari e materie prime rispetto all’aumento e/o diminuzione di lavoratori nell’atto della produzione, ha fatto sì che aumentasse l’estrazione di plusvalore, che si ingigantisse la massa dei profitti, ma che ne diminuisse il saggio. Se il saggio del profitto è dato dal rapporto tra il plusvalore realizzato e la massa di capitale complessivo impiegata per ottenerlo, più si riduce il numero di lavoratori rispetto al capitale costante, più si contrae l’area da cui si ricava plusvalore. Più precisamente, nel processo di accumulazione, la massa di capitale complessivo investita per unità di lavoratore produttivo aumenta, così come aumenta il plusvalore prodotto da ogni singolo lavoratore. La massa dei profitti aumenta, ma diminuisce il saggio del profitto sulla base dell’innalzamento del rapporto organico del capitale. Com’è noto, la formula pv/C rappresenta il saggio del profitto - dove pv è la quantità di plusvalore estorto, che si calcola moltiplicando il plusvalore ottenuto nella produzione da un singolo lavoratore per il numero dei lavoratori, e C è il capitale complessivo, la somma cioè del capitale costante e di quello variabile - ne discende che, aumentando il secondo in rapporto al primo, diminuendo cioè il numero dei lavoratori rispetto all’aumento del capitale impiegato si creano le condizioni per la caduta del saggio. In termini matematici, se il numeratore diminuisce rispetto al denominatore, o se l’indice del numeratore cresce meno di quello del denominatore, il risultato numerico che si ottiene è più basso. La relazione tra pv e C è l’indice del rapporto organico del capitale che, aumentando, innesca la caduta del saggio del profitto. Il rapporto organico del capitale si calcola mettendo in relazione il capitale costante con quello variabile ed esprimendo in percentuale sul capitale complessivo l’indice del loro reciproco rapporto. Ad esempio, se la relazione quantitativa tra capitale costante e variabile fosse di 80/20, avremmo che il rapporto organico sarebbe del 400%. Se si aumentasse il primo dato, quello relativo al capitale costante, e si diminuisse il secondo, quello relativo al capitale variabile, 90/10, avremmo che il rapporto organico del capitale si innalzerebbe al 900%. Più il rapporto organico del capitale si alza, più la legge della caduta del saggio medio del profitto ha possibilità di esprimersi. Da questa legge, immanente ai rapporti di produzione, il capitalismo non può uscirne, se non a tratti e per periodi brevi. Il percorso è segnato dalla specificità delle sue contraddizioni fondamentali, percorso che lo conduce al declino come forma produttiva e che pone in essere una serie devastante di conseguenze economiche e sociali.

Più il saggio del profitto si abbassa e più i meccanismi di valorizzazione del capitale trovano difficoltà ad esprimersi. Più il processo di valorizzazione rallenta e più il tasso di incremento della ricchezza socialmente prodotta proporzionalmente diminuisce, nonostante lo straordinario aumento della produttività e dello sfruttamento della forza lavoro. Anzi, di solito, è proprio l’aumento della produttività sociale del lavoro, l’incremento dello sfruttamento attraverso il plusvalore relativo che sono alla base della legge. Come dice Marx nel terzo libro del Capitale, all’inizio del capitolo tredicesimo,

”La progressiva tendenza alla diminuzione del saggio generale del profitto è dunque solo un’espressione peculiare al modo di produzione capitalistico per lo sviluppo progressivo della produttività sociale del lavoro. Ciò non vuol dire che il saggio del profitto non possa temporaneamente diminuire anche per altre ragioni, ma significa che, in conseguenza della natura stessa della produzione capitalistica, e come necessità storica del suo sviluppo, il saggio generale medio del plusvalore deve esprimersi in una diminuzione del saggio generale del profitto.”

Ne è testimonianza il fatto che il tasso di incremento del prodotto mondiale lordo è andato progressivamente diminuendo trascinato dalle economie ad alto rapporto organico del capitale. Nel decennio 1970-80 la capacità produttiva internazionale si esprimeva a tassi di incremento del 5,51%. Nel decennio successivo,1980/90, è scesa al 2,27%. Nel decennio 1990-2000 si arriva a un misero 1,09%. Poi la crisi dei subprime ha fatto il resto, imponendo la recessione internazionale dove il Pil mondiale è abbondantemente andato sotto la crescita zero. Se si considera, per i medesimi periodi, il decremento del prodotto mondiale pro capite, le cose vanno ancora peggio. Al 3,76% nel decennio 1970-80, risponde lo 0,69% nel periodo 1980/90, per finire con un -0,19 nel decennio 1990-2000. La diminuzione dell’incremento del prodotto lordo mondiale non è dovuto al fatto che i bisogni siano stati soddisfatti al meglio e che la domanda di beni e servizi si sia autonomamente contratta, bensì alle difficoltà di valorizzazione dei capitali che si investono sempre meno nella produzione reale, disincentivati dai margini di profitto decrescenti, per rincorrere le sirene della speculazione. Nel medesimo arco di tempo, sia pure con differenze tra aree e aree, l’utilizzazione degli impianti non ha mai superato il 76% e la speculazione ha sempre di più attratto quote di capitale che prima andavano all’investimento produttivo. Che i due fenomeni siano in relazione tra di loro si evince anche dal fatto che, là dove il processo di massimizzazione dei profitti trova difficoltà, il capitale si orienta verso la ricerca di extra e sovrapprofitti nonché di plusvalenze, che nulla aggiungono alla quantità di merci e servizi prodotti, ma che sono un vantaggio per il grande capitale sul piano del trasferimento di plusvalore da altre parti prodotto. Analogamente favorisce la nascita dei grandi monopoli nel settore della produzione reale, dove il prezzo monopolistico deve compensare la perdita dovuta alla caduta del saggio del profitto, e di holding finanziarie dedite alla speculazione, finché la bolla non scoppia azzerando profitti e plusvalenze. Prima si è iniziato con i casi della Enron, della Cirio e della Parmalat poi, con l’esplodere della crisi finanziaria legata ai mutui subprime, l’intero capitalismo è entrato nella più profonda e devastante delle sue crisi, dopo quella degli anni trenta. Va aggiunto, peraltro, che l’esplosione della bolla finanziaria ha trovato un’economia reale già abbondantemente in crisi che ne è stata la causa e la molla che ha fatto scattare il tutto. Un caso esemplare è fornito dalla General Eletrics e dalla GM. Le due più grandi corporation del mondo, che nell’arco di quarant’anni sono passate da un saggio del profitto del 20% al 5%, e di questo 5%, negli ultimi anni, il 40% è frutto di attività speculative, hanno dovuto ricorrere alla finanziarizzazione delle loro attività economiche, per cercare di far fronte alla loro crisi di profitti. Su di un piano macroeconomico il fenomeno è stato lo stesso. La finanziarizzazione si è sviluppata (parallelamente, appunto, alla crisi dei profitti), perdurando anche nelle fasi di parziale recupero. Tra il 1950 e il 1980 solo il 15% del capitale complessivo era destinato alle attività speculative, tra il 1980 e il 2003 la quota di capitale speculativo è salita al 25%, ma non oltre. Il che indica tre circostanze: la prima è che il ricorso alla finanziarizzazione della crisi da parte dell’economia reale è una necessità imposta dalla crescente difficoltà di valorizzazione del capitale, in altre parole si cerca di sopperire alla carenza di profitti derivanti dalla produzione con extra-profitti e plusvalenze che ne corroborino il saggio e che possano essere, in parte, produttivamente reinvestite. La seconda è che oltre un certo limite non è possibile andare. Il plusvalore, e quindi la relativa quota di profitto, si ottiene nell’ambito della produzione, mentre le plusvalenze, il ricorso alla borsa e alla speculazione altro non sono che un meccanismo di trasferimento di plusvalore già creato. La terza, che rappresenta la sintesi delle prime due, è che la finanziarizzazione della crisi attraverso la speculazione, la creazione di capitale fittizio e il parassitismo, hanno un limite obiettivo che non può essere superato se non attraverso la distruzione di quel capitale fittizio che essa stessa ha contribuito a generare. In tempi recenti, dalla fine degli anni 1990 ad oggi, le crisi borsistiche si sono succedute con un ritmo straordinario. Dopo lo scoppio della bolla speculativa in Russia e nei mercati asiatici, anche la Borsa americana ha prodotto la più grande distruzione di capitale fittizio della storia del capitalismo, superiore persino alla crisi del 1929. Tra il gennaio del 2000 e l’ottobre del 2002, il Dow Jones precipita da quota 11722 a quota 7286, perdendo il 38% della sua capitalizzazione azionaria. Ancora peggio è andato il Nasdaq, settore borsistico dove vengono quotati i titoli delle imprese tecnologiche, che si è prodotto in un calo dell’80%. Se si prende in considerazione lo stesso arco di tempo e si sommano le conseguenze delle due esplosioni borsistiche, tra il marzo 2000 sino al terzo trimestre del 2002, la perdita secca di valore è stata di 8400 miliardi di dollari. L’attuale crisi ha fatto il resto mettendo sul lastrico i maggiori istituti di credito americani, e non solo, imponendo l’intervento dello Stato, pena il fallimento globale di tutto il sistema creditizio e della stessa economia reale. In ultima analisi, la finanziarizzazione della crisi attraverso le plusvalenze e la ricerca di extra-profitti, a cui il capitale ricorre sempre più sovente nel tentativo di recuperare i saggi del profitto che va progressivamente perdendo, se nel breve periodo può, per alcune unità produttive, risolvere la contingenza economica, nel lungo periodo favorisce la bolla speculativa e il suo immancabile scoppio, ed è costretta a ripresentare le medesime situazioni ad un livello più alto e più grave, senza uscire dal circolo vizioso che è tipico del capitalismo in tutti i suoi periodi di vita, ma devastante nella sua fase di declino. L’esempio più evidente è quello attuale che ha messo in crisi il mondo finanziario ed economico come mai era successo precedentemente, facendo impallidire non solo le crisi degli inizi degli anni 2000, ma la stessa crisi degli anni trenta.

Un basso saggio del profitto non solo rallenta il processo di valorizzazione, ma, al contempo, rende difficoltosa la creazione di nuovi capitali. Un capitale ad alto rapporto organico e con ridotti saggi del profitto è costretto ad accumulare più velocemente. L’aumentata velocità di accumulazione è confacente alla realizzazione di una massa di profitti crescente ma, al contempo, diminuisce il saggio del profitto e il suo tasso di valorizzazione. Per la medesima dinamica, nei periodi di accentuata crisi, si determina con maggiore intensità la sovrapproduzione di capitali che, non trovando margini di profitto adeguati nell’ambito della produzione, cercano nella concentrazione economica, nella centralizzazione finanziaria e nella speculazione le varie via d’uscita. Sempre come dice Marx a proposito dello sviluppo delle contraddizioni intrinseche alla legge, all’inizio del capitolo quindicesimo:

“D’altro lato in quanto il saggio di valorizzazione del capitale complessivo, il saggio del profitto, è lo stimolo della produzione capitalistica (come la valorizzazione del capitale ne costituisce l’unico scopo), la sua caduta rallenta la formazione di nuovi capitali indipendenti ed appare come una minaccia per lo sviluppo del processo capitalistico di produzione; favorisce infatti la sovrapproduzione, la speculazione, le crisi, un eccesso di capitale contemporaneamente ad un eccesso di popolazione.”

Ne è testimonianza il ruolo sempre più centrale assunto dal capitale finanziario, dalle Borse, dalle Banche, dai Fondi d’investimento e dalle holding. Mai, come nella fase storica della caduta del saggio medio del profitto, il capitale finanziario ha assunto un ruolo dominante all’interno dei rapporti di produzione capitalistici, e come non mai è stata così violenta la lotta tra le maggiori divise internazionali per la supremazia nei mercati monetari quale strumento di reperimento di capitale.

Un altro effetto della crisi dei profitti è l’accentuazione della concorrenza commerciale sui mercati interni e su quello internazionale. Più manca l’ossigeno ai meccanismi di accumulazione e di valorizzazione del capitale, più lo scontro tra capitali si fa duro. La corsa alla maggiore produttività del lavoro, l’aumento dello sfruttamento sulla base dell’incremento del plusvalore relativo, esasperano i termini della concorrenza tra i capitali - concorrenza che, a sua volta, è il prodotto dalla crisi dei profitti - hanno avuto, come prima conseguenza, lo storico attacco nei confronti delle condizioni di vita, di lavoro e dei livelli salariali del proletariato. L’evidenza cronologica è palese. Se si mettono in relazione i tempi dell’aggressione con la fase acuta della caduta dei profitti, appare chiaramente come la dinamica del fenomeno economico e sociale sia riconducibile al restringimento dei margini di profitto. Il tutto è partito nella metà degli anni settanta, quando i livelli del saggio del profitto avevano toccato il minimo storico del meno 53%. L’attacco si è articolato su tutti i fronti. Su quello del salario diretto e indiretto, caratterizzato dal contenimento del costo del lavoro e dal progressivo smantellamento dello stato sociale. Negli ultimi anni, in tutti i paesi a capitalismo avanzato, il potere d’acquisto dei salari è ritornato a quello degli anni settanta, mentre i livelli dei sistemi assistenziali e previdenziali si sono sensibilmente abbassati. Nel rapporto tra capitale e forza lavoro si è messa in atto una serie di forme di contrattuali basate sulla flessibilità e sulla precarietà del posto di lavoro che non hanno riscontro nella recente storia del capitalismo moderno. Con un capitalismo in crisi di profitti è necessario non solo che il costo del lavoro diminuisca, ma che la forza lavoro sia impiegata nei meccanismi produttivi solamente quando è necessaria alla valorizzazione del capitale, ed automaticamente espulsa, quando non lo è più, o non lo è nei termini desiderati. Il capitale, cioè, non può più permettersi il lusso di mantenere la forza lavoro quando non è sfruttabile a tassi compatibili con le proprie necessità di valorizzazione.

Lo stesso neoliberismo e la globalizzazione, che oggi i santoni borghesi dell’economia si sono affrettati a scaricare come nocivi per un buon sviluppo del capitalismo invocando l’intervento dello Stato, quando prima ne incensavano gli straordinari vantaggi, sono i degni figli della crisi dei profitti. Gli angusti limiti del processo di valorizzazione all’interno dei segmenti nazionali, hanno imposto al grande capitale la necessità di abbattere tutte le barriere possibili in termini di circolazione dei capitali, di merci e di reperimento a basso prezzo delle materie prime strategiche e di forza lavoro. L’esportazione di capitale finanziario, il decentramento produttivo, lo sfruttamento intensivo di mano d’opera a costi bassissimi, ne sono i corollari inevitabili in quanto funzionali ai bassi ritmi di valorizzazione, tipici dei paesi a capitalismo avanzato, caratterizzati da un alto rapporto organico del capitale. Se tutti questi obiettivi sono realizzabili sul piano della “normale” competizione imperialistica bene, altrimenti il fattore forza interviene a risolvere le cose. La guerra è diventata il mezzo quotidiano con cui l’imperialismo cerca di ottenere i vantaggi economici e finanziari di cui ha assolutamente bisogno. Nulla di nuovo sotto il cielo del capitalismo? No certo, ma nella fase storica attuale l’aggressività bellica, come qualsiasi fenomeno di comportamento imperialistico, è direttamente proporzionale alla gravità delle condizioni economiche di crisi. La caduta tendenziale del saggio medio del profitto non genera nuove contraddizioni o inusitate forme di comportamento sui mercati mondiali, ma le esaspera, le porta ai suoi limiti estremi, come grave ed estrema è la crisi che le sottende. Dalla caduta dell’impero sovietico ad oggi, proprio quando le borghesie occidentali gridavano alla vittoria e inneggiavano ad una fase futura di pace e prosperità, si è aperto il baratro della crisi internazionale e delle guerre imperialistiche con un’intensità e una violenza che non hanno riscontri nella recente storia del capitalismo. Tutti i fattori economici, le dinamiche di politica interna e internazionale, il rapporto tra capitale e forza lavoro e l’uso della forza, si esprimono con toni esasperati, moltiplicando ed intensificando gli attriti interborghesi, in un’orgia di decadenza in cui il maggiore sfruttamento del proletariato, l’aumentata miseria generale, sono le uniche costanti su cui il capitalismo sta costruendo le condizioni della propria sopravvivenza.

La caduta del saggio medio del profitto in cifre

Nella letteratura economica borghese è con difficoltà che si possono reperire dati sufficientemente rappresentativi della caduta del saggio medio del profitto. La spiegazione è ovvia, nessun economista borghese, pur conoscendo e paventando la legge e le sue disastrose conseguenze, dichiara apertamente di considerare il rapporto tra la massa del plusvalore ottenuto e il capitale complessivo impiegato per ottenerlo. Non tanto perché non vuole fare uso delle categorie economiche marxiste, peraltro sempre negate, più semplicemente perché, esorcizzando il problema, pone al centro delle analisi la massa dei profitti e non il suo saggio. Anche se, sulla base della conoscenza dei fatti, ne escono dichiarazioni allarmate, quali la diminuita redditività degli impianti e la scarsa valorizzazione dei capitali investiti. Nel pubblico dibattito si preferisce fingere che le cause del fenomeno risiedano all’esterno dei rapporti di produzione, come se fosse soltanto una mera questione di mercato, di commercializzazione delle merci o, al massimo, di una disfunzione della produzione e, quindi, che una migliore composizione dei suoi fattori risolverebbe il problema. Ciò nonostante, quando i gestori del capitale tentano di arginare le preoccupanti conseguenze della caduta del saggio del profitto, sono costretti ad agire sulle cause del problema e non sui suoi effetti economici, mettendo in essere una vasta serie di contromisure. Nel campo marxista le analisi sono molto più semplici ed efficaci, perché prive di qualsiasi reticenza e mistificazione, impostate sulla dinamica dei fatti reali, centrate sugli aspetti antagonistici e contraddittori del capitalismo.

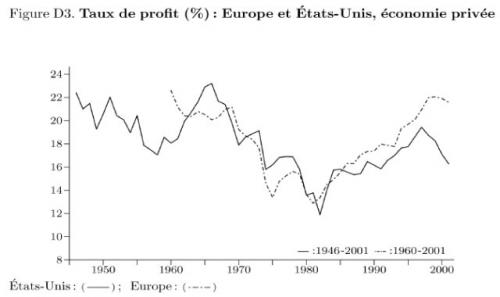

L’esempio che prendiamo in considerazione, sia per quanto riguarda la legge della caduta del saggio del profitto, sia per le controtendenze messe in atto, è quello dell’economia americana dal secondo dopoguerra ad oggi. La scelta è obbligata, perché i dati relativi all’andamento dei profitti nell’economia Usa sono quelli più studiati e conosciuti. Secondo le ricerche dell’Istituto francese di Comptabilitè nationale (INSEE), il saggio medio del profitto nell’economia Usa, dal 1955 al 2002, ha perso più del 30%, e nel solo periodo 2002- 2005, oltre il 35%.

Scorporando questo dato statistico, si ha che, nel periodo che va dal 1954 al 1979, il saggio del profitto è calato di oltre il 50%. Nel periodo 1985 - 97 si è avuto uno straordinario recupero del 20% circa, per finire con gli anni 1997-2002 caratterizzati da una perdita del 21% rispetto al picco del 1997, per poi proseguire la discesa dal 2002 al 2007. In termini percentuali, si è avuto che nel primo periodo si è passati da un saggio medio del profitto del 22-23% all’11-12%. Nel secondo si è ritornati al 18%, per poi ricadere nel terzo al 14%. I dati ci dicono che, sulla base della modificazione del rapporto organico del capitale, nel lungo periodo, il saggio del profitto è destinato a calare, ma che nel breve periodo, per circostanze eccezionali, dovute all’operatività di alcune controtendenze, destinate a non durare a lungo nel tempo, il saggio del profitto può anche crescere o rallentare sensibilmente la sua discesa.

L’aspetto apparentemente contraddittorio è fornito dal fatto che nel primo periodo (golden age), in cui si passa da un saggio del 22% al 12%, l’economia americana registra una fase di sviluppo enorme, mai più raggiunta nei decenni successivi. Il tasso di incremento medio annuo del Pil si è espresso mediamente attorno al 5%, la disoccupazione non è mai salita al di sopra del suo limite fisiologico, il 2% circa, e l’inflazione non ha mai superato il 2,5%. L’economia americana dominava i mercati commerciali, registrava un surplus enorme nella Bilancia dei pagamenti con l’estero ed era esportatrice netta di capitale finanziario con un surplus valutario del 17%. L’unica spiegazione alla caduta dei profitti risiede nell’innalzamento della composizione organica dal capitale, sotto la spinta del plusvalore relativo, che nell’arco di trent’anni è aumentata del 41%, passando dal 3,58% al 5,03%. Dato impressionante per intensità e velocità di manifestazione pur manifestandosi in un arco di tempo sufficientemente lungo. Il che significa che, nella fase di espansione economica, apertasi con la fine della seconda guerra mondiale, la necessità di ridurre sempre di più il tempo di lavoro necessario attraverso l’impiego del plusvalore relativo, gli investimenti in capitale costante sono stati enormemente superiori a quelli in capitale variabile, in modo che il capitale morto ha drasticamente sostituito quello vivo, restringendo enormemente l’area di reperimento di plusvalore pur elevandone il tasso. Questo spiega come mai l’economia americana si sia trovata “improvvisamente”, tra la fine degli anni sessanta e gli inizi degli anni settanta, nel mezzo della sua prima grave crisi economica dopo quella del 1929-33 e di quella attuale. In quegli anni i settori trainanti dell’economia si sono visti superare in competitività dal Giappone e della Germania. Perso il dominio sul mercato commerciale, l’economia made in Usa si è trovata, per la prima volta, dopo la chiusura della seconda guerra mondiale, con un deficit nella bilancia dei pagamenti delle partite correnti e ad importare capitali dall’estero, con una capacità competitiva in declino a fronte di saggi del profitto letteralmente dimezzati. La ripresa del saggio del profitto o, sarebbe meglio dire, il rallentamento della sua discesa, che si colloca cronologicamente tra gli inizi del 1985 e la fine del 1997, si compone di tre fattori. Una prima ragione di questa ripresa risiede nella pressione Usa, perfettamente riuscita, ai danni di Giappone e Germania, nello storico vertice del Plaza (1985). In quell’occasione gli Usa hanno imposto ai due maggiori concorrenti commerciali e finanziari di rivalutare le loro divise, consentendo all’economia americana un margine di ripresa nella competizione dei prezzi delle merci, e quindi del bilancio delle partite correnti. La seconda è consistita nella politica degli alti tassi di interesse, imposti dalla Federal Reserve, con lo scopo di riciclare quella enorme massa di petrodollari che si era spostata dai paesi industrializzati verso i paesi produttori di petrolio dopo il primo, straordinario, aumento del prezzo del greggio. Le due operazioni combinate hanno fatto sì che il dollaro continuasse ad essere la divisa di scambio sui tutti i mercati commerciali internazionali (il 92% degli scambi avveniva in $), e che affluissero verso l’asfittica economia americana capitali freschi da investire, in parte in patria, ma prevalentemente all’estero. Con un dollaro meno quotato rispetto alle divise concorrenti, ma sempre dominante come divisa internazionale, l’economia Usa era in grado di rilanciare la competitività delle sue imprese grazie alla conseguente relativa diminuzione dei prezzi delle merci americane. La terza condizione, quella certamente più importante, è dovuta alla diminuzione del costo del lavoro. Meno tasse per le imprese, minore costo del denaro e, soprattutto, i salari reali dei lavoratori hanno registrato, in quel lungo periodo, una crescita molto vicina allo zero o sono addirittura arretrati, contribuendo in maniera determinante al recupero del saggio del profitto nell’industria e nel settore manifatturiero di un buon 20%. Nell’edilizia le cose sono andate ancora meglio per il capitale. Tra il 1978 e il 1993, in questo settore, i salari reali sono diminuiti in media del 1,1% all’anno, consentendo al capitale investito un recupero del saggio del profitto del 50%. Il che inserisce anche un elemento politico tra i dati statistici che rappresentano i processi economici: un basso livello della lotta di classe consente più facilmente al capitale di riguadagnare margini di profitto. Là dove la risposta di settori del proletariato all’attacco del capitalismo in crisi è debole o addirittura inesistente, al capitale risulta più praticabile imporre le politiche economiche di controtendenza al fine di riguadagnare significativi margini di profitto. Sono state le famigerate politiche dei sacrifici, ancora oggi vigenti, che dagli Usa si sono poi trasferite in tutto il mondo occidentale, con il beneplacito dei sindacati e delle forze politiche di sinistra. L’esportazione di capitale finanziario e la delocalizzazione produttiva hanno fatto il resto.

Nonostante il consistente recupero dei saggi di profitto negli anni Ottanta-Novanta, l’economia americana si presenta sul finire degli stessi in condizioni così precarie da prodursi nell’ennesima crisi che ha avuto come conseguenza quella di riportare la situazione quasi nei termini precedenti al periodo di lunga espansione. A partire dal 1997 vengono al pettine una serie di problemi che la drogata ripresa degli anni novanta aveva celato. Lo schema, partito negli anni ottanta con la reaganomics, che prevedeva il drenaggio del risparmio mondiale sulla base degli alti tassi di interesse, del ruolo dominante del dollaro, che ha imposto il relativo abbandono, al proprio destino, di alcuni settori tradizionali dell’economia e la conseguente diminuzione della loro competitività, è entrato in crisi. Come sono, in parte, entrati in crisi gli investimenti all’estero, il decentramento produttivo e la stessa high tech, la nuova frontiera produttiva, sulla quale molto si era puntato. Il progressivo indebitamento delle imprese, dello Stato e delle famiglie per l’acquisto della casa e per il vivere quotidiano hanno simulato una tragica realtà, mentre il saggio del profitto riprendeva la sua inesorabile corsa verso il basso. Più i profitti ruotavano verso il basso, più il ricorso al parassitismo e alla finanziarizzazione della crisi aumentava e più la bolla speculativa andava montando esponenzialmente, creando le condizioni della sua deflagrazione che puntualmente si è verificata a partire dall’agosto 2007 e che ce la ritroviamo ancora tra i piedi con tutti i riflessi negativi sul proletariato internazionale che, ancora una volta, è chiamato a pagarne il conto...

Scoppiata la bolla speculativa che fungeva da tessuto connettore del facile indebitamento delle imprese e delle famiglie, come di tutto il sistema economico, bruciati in pochi giorni migliaia di miliardi di dollari nel fittizio ambiente borsistico, mettendo in crisi i meccanismi del ricorso alla finanza, l’intero impianto capitalistico ha mostrato i suoi limiti e anche l’economia reale, già pesantemente indebolita, è ulteriormente precipitata nel tunnel della crisi. E’ crollato come un castello di carte il mercato immobiliare, poi tutti i più importanti settori produttivi, compreso quello dell’alta tecnologia, hanno cominciato a segnare pesantemente il passo. I precedenti investimenti in capitale costante e software hanno visto diminuire ancora di più la loro capacità produttiva. Mediamente gli impianti funzionavano al 60% con un ulteriore calo della produttività. In aggiunta, gli incrementi salariali del 3,5%, che sono stati possibili nella fase terminale del boom economico, hanno fatto il resto, diventando un fardello insostenibile per il capitale in crisi. L’indebitamento dello Stato attraverso il debito pubblico, quello delle imprese, che avevano fatto della finanziarizzazione il loro modello di sviluppo, e quello delle famiglie, su cui avevano costruito l’illusoria base del facile consumo, sono stati ridimensionati nello spazio di poco tempo, gettando i saggi del profitto e l’intera economia americana nel più nero baratro della crisi economica.

Come conseguenza, tra il 2000 e gli inizi del 2003, l’occupazione è scesa del 6%, i salari reali dell’1,6%. La produttività è calata del 40%, l’utilizzo degli impianti del 30%, mentre il Pil, che nel 1997 aveva avuto un incremento del 4,7%, nel triennio 2000-03 si è mediamente espresso attorno all’1,3% per poi arrivare al meno 6 di oggi. Nel suo complesso la crisi ha prodotto una riduzione dei profitti, al netto degli interessi, di proporzioni colossali. La massa dei profitti nelle imprese elettroniche è caduta da una soglia di 59,5 miliardi di dollari del 1997 a 12,2 miliardi di dollari nel 2001, mentre oggi la contabilità è letteralmente saltata. Nel settore dei semiconduttori da 13,3 a 2,9 miliardi di dollari. Nelle telecomunicazioni da 24,2 del 1996 a 6,8, mentre nei servizi il calo è stato da 76,2 a 33,5. In conclusione, nel periodo considerato, la caduta del saggio del profitto nelle attività non finanziarie è stato mediamente del 20%, con punte del 27% rispetto al picco del 1997. Con l’esplosione della crisi dei subprime tutti questi dati sono ulteriormente precipitati gettando la finanza e l’economia reale nel caos più totale.

Ritornando al grafico (1) e alla scomposizione del periodo 1945-2003, si ha che la caduta tendenziale del saggio del profitto si è espressa in maniera altalenante. Il periodo dal 1947 al 1977 ha prodotto una diminuzione pari al 53%. Nel periodo tra il 1985 e il 1997 si è registrato un recupero del 30%, ed infine una ricaduta del 20% nell’ultima fase, sino al 2003. Successivamente la ricaduta è proseguita sino al crack di questi ultimi due anni . Il risultato è che l’economia americana, nel corso di 56 anni, ha visto una caduta del saggio medio del profitto di oltre il trenta per cento, con tutte le conseguenze del caso sul terreno economico e della vita sociale del suo proletariato e di quello internazionale, su quello dell’esasperazione della concorrenza su tutti i mercati internazionali di interesse strategico, e il prodursi del tragico fenomeno della guerra, quale “soluzione” da giocare sui terreni di maggiore interesse economico e strategico.

La legge della caduta del saggio del profitto negli Usa e, parallelamente, anche se con piccoli spostamenti cronologici e picchi differenziati, nei maggiori paesi europei (Inghilterra, Francia e Germania), ha aperto una fase storica caratterizzata da sei ordini di fattori.

- L’attacco economico alla forza lavoro che, in termini di tempi e di intensità, non ha riscontro nella recente storia del capitalismo internazionale. L’intensificazione dello sfruttamento della forza lavoro attraverso l’aumento della produttività, se da un lato ha diminuito i costi e i tempi di produzione delle merci, non ha prodotto più ricchezza e minori orari di lavoro per il proletariato, anzi ha favorito il suo contrario. In un capitalismo ad alto rapporto organico del capitale e a bassi saggi di profitto, la maggiore produttività del lavoro si risolve in salari più bassi, nel prolungamento della giornata lavorativa, nello smantellamento dello stato sociale e nella precarietà del posto di lavoro, in funzione della aumentata competizione tra i vari capitali, spinti nel vortice della concorrenza dalla crisi dei profitti.

- L’esportazione del capitale finanziario, il decentramento produttivo, la ricerca affannosa di mercati in cui il costo della forza lavoro sia di molte volte inferiore a quello domestico, sono diventati una delle condizioni di sopravvivenza del capitalismo in crisi. Intere aree sono state prese d’assalto dei capitali in cerca di una più alta remunerazione basata sulla ricerca di mercati del lavoro a basso costo. L’Europa dell’est è stata una di queste aree dove Francia, Germania e Italia hanno esportato buona parte delle loro economia manifatturiera. Il sud-est asiatico ha svolto la medesima funzione per il Giappone e, ultimamente, anche per la Cina. Il colosso americano, pur con i piedi sempre più argillosi, si è delocalizzato in Asia, in Africa in concorrenza con la Cina e nelle residue aree del sub continente americano che ancora subiscono il ruolo imperialistico di Washington.

- Il ricorso alla finanziarizzazione della crisi economica per mezzo di sovra e extra-profitti, il ricorso sistematico alla speculazione e alle attività parassitarie, la creazione di capitale fittizio, danno il senso non solo delle difficoltà di valorizzazione del capitale ma anche della decadenza di tutto il sistema economico capitalistico internazionale.

- L’attuale crisi ha inoltre messo in evidenza che non si tratta di una crisi del neoliberismo ma dell’intero sistema economico giunto alla fase finale del suo terzo ciclo di accumulazione. Gli stessi economisti borghesi che ieri paventavano la presenza dello Stato nell’economia come il peggiore dei mali, oggi lo invocano come l’unica via di salvezza, dimenticandosi, peraltro, che non sono le forme di gestione dei rapporti di produzione che possono eliminare le contraddizioni del sistema, ma al contrario sono le crisi del sistema che, di volta in volta, fanno emergere i limiti di qualsiasi tipo di gestione: liberista, neo liberista, statalista o mista a seconda del percorso storico intrapreso precedentemente dal capitale.

- La necessità di lavorare con tutti i mezzi possibili alla ricerca dei mercati delle materie prime, petrolio e gas naturale su tutte. Dopo il crollo dell’Urss abbiamo assistito a un processo di ricomposizione imperialistico, ancora in atto, dove interi continenti, aree e zone strategiche al reperimento delle fonti energetiche, sono diventati i centri nevralgici dello scontro tra i grandi predatori internazionali. Dal Centrasia al subcontinente americano, dal Medio Oriente all’Afghanistan, dal delta del Niger all’Iraq si sviluppa, senza soluzione di continuità, il percorso energetico di questa ricomposizione imperialistica. Percorso che vede parallelamente una strenua lotta anche sul terreno del ruolo egemone delle divise internazionali. Prima degli anni 2000 il dollaro dominava incontrastato su tutti i mercati finanziari e commerciali. Il petrolio veniva quotato e venduto in dollari. Oggi la Russia vende prevalentemente in rubli. L’Iran e il Venezuela accettano anche euro e molti paesi produttori del Golfo hanno messo in cantiere un piano di messa a punto di un carniere di divise che progressivamente sostituisca il dollaro quale unica divisa con la quale vendere il loro petrolio Da qualche anno a questa parte il suo “signoraggio” ha incontrato l’opposizione di altre divise anche sul piano commerciale. Sino al 1999 il 92% degli scambi internazionali avvenivano in dollari, oggi solo il 40%. Un altro 40% è caduto sotto la gestione dell’euro e il restante 20% allo yen e alla divisa cinese.

- Il fattore guerra, sempre presente nella vita dell’imperialismo, è andato assumendo un carattere di particolare acutezza. Non c’è mercato, finanziario, commerciale, delle divise, delle materie prime, che non venga attraversato da tensioni inquietanti se non dai boati della guerra. Distruzione, morte, barbarie sono le costanti economiche e sociali della crisi del capitalismo. Non sorprenda il “soft power” del neopresidente americano. Obama chiuderà Guantanamo, ma quante altre carceri simili rimangono negli Usa e in altre parti del mondo sotto la gestione della Cia e dell’esercito americano? Tende la mano all’Iran, ma ripropone la politica delle sanzioni se il regime di Teheran non rinuncerà alla scelta nucleare e se non si renderà disponibile ad accordi petroliferi con le Company Usa. Dall’Iraq se ne andranno solo se il governo di Baghdad sarà in grado di controllare la situazione interna, di produrre ed esportare petrolio come prima della guerra, considerando gli Usa un partner privilegiato sia sotto il profilo degli approvvigionamenti che sotto quello dei prezzi. Altrimenti le truppe americane resteranno in loco e, nel migliore dei casi, è prevista la permanenza di un contingente di 40 mila uomini. Per l’asse Afghanistan-Pakistan le cose sono ancora più chiare. La nuova amministrazione non solo non ha alcuna intenzione di mollare l’osso, ma ha stanziato altre decine di miliardi di dollari per la cosiddetta lotta al terrorismo, in perfetta sintonia con l’amministrazione Bush, nel tentativo di non perdere l’ultimo treno per le risorse energetiche del Centroasia in aperta competizione con Russia e Cina su quella, che per il momento, è solo la guerra dei tubi, ma che potrebbe, anche se solo regionalmente, trasformarsi in guerra guerreggiata, come in Georgia, Ossezia del Nord, Cecenia ecc. A questo va aggiunto il rinnovato impegno, sempre in prosecuzione della linea Bush, in Africa ( Sudan, Ciad e Nigeria) per contrastare, sul solito terreno energetico, la profonda intrusione cinese. Quanto sta avvenendo in questi paesi in termini di crisi di governi, guerre civili, scontri tra bande armate (dagli imperialismi di riferimento) sono la riprova della operatività del governo americano che, pur cambiando pelle, è costretto a perseguire le stesse politiche imperiali precedenti, forse con minore evidenza, certamente mostrandosi all’apparenza meno brutale nei modi, ma pur sempre operante sui medesimi contenuti.

Le controtendenze e la loro temporanea efficacia

Dall’analisi dell’andamento dell’economia americana dal secondo dopoguerra ad oggi si deducono due aspetti: il primo è che la legge della caduta tendenziale del saggio del profitto si esprime con continuità nel lungo periodo. Il secondo è che la tendenzialità della legge dipende da una serie di fattori di controtendenza, dalla loro efficacia che, anche nei casi più positivi, finisce per avere un risultato solo nel breve e nel medio periodo, interrompendo momentaneamente il processo di manifestazione della caduta del saggio che è insito nei meccanismi di valorizzazione del capitale, ritardandone la velocità di caduta, senza mai poter invertire il senso di marcia della legge stessa.

Mentre da un lato il capitale pone in essere le condizioni della caduta del saggio medio del profitto, dall’altro cerca di contenerne le conseguenze con una serie di iniziative tese a devalorizzare il capitale costante e quello variabile, andando, quindi, ad incrementare la produttività senza incidere, o poco incidendo, sulla modificazione verso l’alto della composizione organica del capitale che è alla base della caduta del saggio del profitto. In condizioni normali la produttività aumenta in rapporto all’aumento del capitale costante nei confronti di quello variabile. Ma più tecnologia significa più investimenti in capitale costante che va a sostituire una quota più o meno consistente di forza lavoro. In altri termini il capitale variabile diminuisce più velocemente di quanto non aumenti il capitale costante. In questo quadro la produttività aumenta se il costo della merce prodotta è inferiore a quello della fase economica precedente, se nel computo generale (nella somma cioè di capitale costante e variabile) si ha una diminuzione di entrambi. Così facendo, però, aumenta sì la produttività, il saggio di sfruttamento, la massa del profitto, ma si innalza il rapporto organico del capitale e si creano le condizioni della caduta del saggio del profitto. Ecco perché il capitale ha la necessità di operare un aumento della produttività senza incidere molto sull’aumento della composizione organica, per rallentare o frenare, nel breve periodo, la crisi dei profitti. Se un contenuto aumento di capitale costante consente un innalzamento del saggio di sfruttamento, con un numero inalterato di lavoratori, a salari più bassi, è possibile un recupero del saggio del profitto. Va da sé che se simili operazioni rimangono all’interno di una singola impresa poco hanno a che vedere con i gradi di recupero del saggio medio del profitto, ma se interessano grandi imprese, in più settori di produzione, allora l’incidenza può essere più significativa, anche se di breve durata, in quanto il loro modo di riorganizzazione della produzione verrà, prima o poi, generalizzato dalla concorrenza interna ed internazionale, che ne azzererà i temporanei vantaggi.

La devalorizzazione del capitale variabile e di quello costante

La controtendenza per eccellenza è quella relativa al contenimento del costo del lavoro agendo sul salario diretto e indiretto. La pratica è sempre stata molto usata, ma la sua intensificazione è stata enormemente accelerata negli ultimi tempi a causa dei bassi saggi del profitto in tutti i paesi a capitalismo avanzato, caratterizzati da una composizione organica del capitale molto alta. Da venti anni a questa parte lo smantellamento dello stato sociale, in altre parole la diminuzione del salario indiretto e differito, pur con diverse modalità e tempi di applicazione, è una costante che si è abbattuta sul proletariato internazionale. Nel mirino le voci più importanti, quali la sanità, le pensioni e i finanziamenti per la scuola pubblica e l’università. I minori costi per la previdenza e l’assistenza, a maggior contributo statale, ma in carico anche alle imprese, l’allungamento della vita lavorativa sui medesimi posti di lavoro, hanno prodotto qualche effetto benefico per il capitale. Per le imprese, il concedere sempre meno permessi per malattia, il ridurre i tempi di assenza per motivi di cure e profilassi e la eliminazione di alcune patologie dalla rubrica della malattie ufficiali, si configura come un risparmio sul salario indiretto a vantaggio sempre del capitale. In Italia il mondo imprenditoriale sta tentando di non riconoscere i primi tre giorni di malattia come franchigia per il lavoratore. Tra le pratiche più odiose c’è il ricatto nei confronti dei lavoratori con contratti a termine e degli immigrati. La non tanto velata politica delle minacce al fine di impedire la denuncia degli infortuni sul lavoro, di marcare visita, o di non denunciare la mancanza delle norme di sicurezza, pena il non rinnovo del contratto, è sempre più praticata. Sul terreno pensionistico il tentativo, in gran parte già riuscito, è quello di allungare l’età pensionabile per mantenere sul posto di lavoro i vecchi proletari, di chiudere il turn over, di non fare nuovi contratti a tempo indeterminato, perché costerebbero troppo, e di farne di nuovi sulla base di una maggiore precarietà, flessibilità e a costi salariali inferiori. Per non parlare dei tagli al riposo, finalizzati a non interrompere i ritmi di sfruttamento, come la pausa pranzo, in alcuni casi letteralmente dimezzata, e i permessi per i bisogni fisiologici drasticamente ridotti. L’aumento dell’intensità del lavoro (più pezzi, più semilavorati, più merci nella medesima unità di tempo), pratica usata nel settore metalmeccanico (automobilistico) e manifatturiero, senza, ovviamente, adeguati aumenti salariali. Un esempio di uso del plusvalore relativo che non va a modificare la composizione organica del capitale e che, quindi, funge da efficace controtendenza. Ma il maggiore contributo alla devalorizzazione del capitale variabile è l’attacco al salario diretto, alla massa complessiva dei salari in rapporto al numero dei lavoratori. Diminuire cioè la massa dei salari reali lasciando inalterato il numero dei lavoratori o, che l’aumento della massa salariale, sia meno consistente dell’aumento del numero degli impiegati nel sistema produttivo, qualora si verificasse questa eventualità, perché di solito avviene il contrario, ovvero che il numero degli operai diminuisce in assoluto grazie ai necessari processi di ristrutturazione che, nei periodi di crisi come questo, impongono esuberi e licenziamenti.

Le modalità messe in campo dal capitale per ottenere questo risultato sono molto semplici: tagliare drasticamente i salari reali, con il solito aiuto sindacale, in nome della ristrette compatibilità del sistema e della necessità di competere con la concorrenza internazionale. La vasta pletora dei contratti a termine, del lavoro in affitto, di contratti a progetto e/o a chiamata, che hanno come denominatore comune la precarietà di chi lavora, oltre che consegnare al capitale la forza lavoro solo quando è profittevolmente sfruttabile nei momenti economicamente positivi e, di converso, di sbarazzarsene nelle fasi economicamente critiche, è un ottimo metodo di abbassamento dei costi di produzione attraverso il contenimento del monte salari. Tutti i nuovi contratti a termine, per legge, qualunque sia la loro specificità, prevedono una riduzione del salario che arriva sino al 40% rispetto a quelli precedentemente percepiti nella stessa impresa per analoghi lavori. Il perverso circolo vizioso, in cui cade progressivamente il proletariato, segue dei ritmi scientificamente calcolati. I vecchi lavoratori, a tempo indeterminato (garantiti), lavorano sino al conseguimento della pensione, si chiude il turn over dei vecchi contratti, e quasi tutti i giovani lavoratori che vengono immessi nella produzione sono assunti a tempo determinato (precari), con salari inferiori, ben inferiori a quelli precedenti. Il nuovo modo di gestire il rapporto tra capitale e lavoro, imposto dai sempre minori margini di profitto realizzati dalle imprese, ha come effetto immediato la devalorizzazione del capitale variabile senza incidere sull’innalzamento del rapporto organico del capitale. Simili pratiche sono in atto da due decenni, prima in Giappone, Usa e Inghilterra, negli anni ottanta, poi anche in Europa, a partire dagli inizi degli anni novanta, in tutti i settori trainanti della produzione reale e dei principali settori dei servizi. Tra gli innumerevoli esempi, uno che riguarda il settore automobilistico, quello della GM. La più grande fabbrica automobilistica del mondo, che in quarant’anni è passata da un saggio del profitto del 20% al 5%, per poi crollare all’1,5% e oggi, nel bel mezzo della crisi economica, nonostante gli interventi statali, non ha potuto evitare di finire in fallimento controllato. Per anni è sopravvissuta sul mercato mondiale, imponendo ai propri lavoratori solo contratti a termine, esigendo la più assoluta mobilità interna ed esterna, con salari inferiori sino al 40% rispetto a quelli precedenti. La più importante fabbrica americana di automobili che ha dominato per decenni il mercato mondiale, sino ad arrivare ad essere considerata uno dei simboli del capitalismo americano e internazionale, è il paradigma di questa crisi.

Per tutti gli anni sessanta e settanta la casa di Detroit ha costruito il suo potenziale produttivo su di una composizione organica del capitale molto alta ( più investimenti in capitale costante che in quello variabile, più in macchinari che in forza lavoro) deprimendo la profittabilità del suo capitale. Il suo saggio del profitto, come si è visto. Il che ha convinto la Dirigenza a stornare quote di capitale verso la speculazione togliendolo dalla produzione con il risultato, a breve termine, di recuperare sul terreno della finanziarizzazione quanto andava perdendo su quello della produzione reale. Finché il gioco della creazione di capitale fittizio ha funzionato le cose sono andate bene, ma nel momento in cui la bolla speculativa è scoppiata tutto è crollato, sommando le perdite in Borsa a quelle produttive, ponendo il colosso dell’industria americana sull’orlo del baratro e persino oltre. Le vendite si sono ridotte del 56%. Le azioni della Gm si sono deprezzate in termini impressionanti. Dal valore di 46 dollari l’una sono arrivate a 3 nel dicembre 2008. A febbraio 2009 c’è stato un ulteriore deprezzamento del 23% che ha portato le azioni all’1,54%, record storico negativo degli ultimi 71 anni, cioè dai tempi della grande depressione. La Finanziaria della Casa automobilistica (Gm Ac) ha perso in Borsa quasi tutta la sua capitalizzazione. I dati ufficiali parlano di un debito pari a 28 miliardi di dollari che la Gm non è in grado di restituire. Da qui la richiesta di finanziamenti da parte dello Stato per 16,5 miliardi di dollari, dopo averne già ricevuti 13,5, in una sorta di voragine senza fondo che tutto fagocita in funzione della ripresa produttiva, ovvero del rimettere in piedi quel processo di sfruttamento della forza lavoro che la crisi ha messo in discussione.

Ma le crisi non sono rappresentate soltanto da dati statistici. Dentro ci sono i destini di milioni di lavoratori, delle loro famiglie e del loro tremendo destino di rimanere senza lavoro, senza indennità di disoccupazione, senza casa e con una prospettiva di perdurante povertà. Le prime misure prese dalla Gm sono state quelle di chiudere immediatamente cinque impianti negli Usa e quattro in Europa. Gli stessi analisti americani paventano che se la Gm dovesse fallire completamente, trascinando nel dramma l’enorme indotto economico che afferisce alla sua attività produttiva, sarebbero più di un milione i posti di lavoro persi. E se la stessa fine toccasse alle altre due majors del settore automobilistico, la Crysler e la Ford, si arriverebbe a quasi tre milioni di disoccupati. Nell’ultimo anno si sono prodotti sette milioni di disoccupati, due soltanto nei primi mesi del 2009. Complessivamente si calcola che, compreso il cosiddetto sommerso, siano già 16 milioni i disoccupati. I lavoratori (in parte ex) che sono senza assistenza sanitaria sono passati da 40 milioni a 47. Un disastro sociale che è destinato ad aumentare entro la fine dell’anno. Non è stato un ciclone, un funesto evento naturale a causare una simile ecatombe, ma il capitalismo spinto nel baratro dalle sue insanabili contraddizioni. Lo stesso scenario si presenta negli altri settori economici americani e internazionali, dalla Cina alla Russia, dal Giappone all’Europa. In Italia i numeri sono inferiori solo perché la crisi ha avuto come epicentro l‘oltre oceano e perché le proporzioni sono differenti, ma anche qui le cause e i meccanismi della depressione sono gli stessi. Le vendite della Fiat sono crollate del 40%, la sua Finanziaria ha perso in borsa tutto quello che poteva perdere e il valore delle sue azioni si è depresso ai minimi storici. Senza l’intervento dello Stato (almeno 5/6 miliardi di euro) sotto forma di incentivi e finanziamenti agevolati, sarebbero 600 mila i lavoratori perdenti posto calcolando anche l’indotto. I recenti accordi di Marchionne con la Crysler e i tentativi per entrare nell’orbita Opel, con alle spalle un fardello di 10 miliardi di debiti in euro, altro non è che il tentativo di superare la crisi attraverso processi di concentrazione, in funzione anche della prospettiva che l’attuale mercato automobilistico mondiale, già ad alta competizione, venga ulteriormente “intasato” dagli ingressi, in grande stile, di Cina e India. Tutto ciò non è l’ingloriosa fine del neoliberismo, ma è la bancarotta del capitalismo, del suo modo di produrre e distribuire ricchezza, della perversa esaltazione delle sue insanabili contraddizioni.

All’interno di questo scenario si colloca anche il perseguimento di politiche restrittive nei confronti dei rinnovi contrattuali di categoria e della loro importante appendice economica. Il capitale, con la responsabile collaborazione dei sindacati, cerca innanzitutto di imporre al rinnovo dei contratti la dilazione temporale più lunga possibile. A volte non è una questione di mesi, ma di anni, prima che le parti riescano a trovare un accordo. Successivamente, ma solo in termini temporali, il capitale tenta di imporre l’ennesima politica dei sacrifici che si fonda sulla rinuncia di aumenti salariali, o sull’assunto che gli eventuali aumenti siano all’interno, ovvero ben al disotto, dell’inflazione programmata, e comunque ben lontani dall’incremento della produttività.

L’altro versante, su cui il capitale si è incamminato per riguadagnare margini di profitto, è quello dell’allungamento della giornata lavorativa. Pur continuando a percorrere la strada dell’incremento del plusvalore relativo, quello ottenuto dall’aumento della produttività del lavoro sulla base delle innovazioni tecnologiche, che aumentano sì la massa dei profitti ma ne diminuiscono però il saggio, il capitale si è visto costretto a ripercorrere anche quella del plusvalore assoluto, quello che si ottiene attraverso l’allungamento della giornata lavorativa. Sembrerebbe un paradosso storico, come se si fosse ritornati indietro di due secoli, invece è la realtà del capitalismo moderno che lo impone. Nella fase attuale, al capitale non è più sufficiente sopperire alla caduta del saggio del profitto aumentandone la massa, occorre tentare di sommare al plusvalore relativo quello assoluto, in una sorta di rincorsa senza fine alle insanabili contraddizioni che il suo processo di valorizzazione pone continuamente in essere. Avendo a disposizione un proletariato sempre più debole, diviso sul piano economico come su quello politico, facilmente ricattabile sul terreno della precarietà occupazionale, l’imposizione dell’allungamento della giornata lavorativa a parità di salario, si sta facendo strada un po’ ovunque. Siamo solo agli inizi, ma simili pratiche, anche se non ufficiali o presentate a livello sperimentale in particolari situazioni di crisi, sono già diventate operative. L’esperimento francese delle 35 ore settimanali, peraltro solo nominale, perché nei fatti non si è quasi mai praticato, e ottenuto in cambio di una maggiore precarietà, è rientrato nei ranghi prima ancora di decollare. Sul terreno, in compenso, si sono presentate le esperienze tedesche del sindacato metalmeccanico (IG metal) che ha preso in considerazione la possibilità, in particolari situazioni congiunturali, di allungare la giornata lavorativa sino alle 10/12 ore in cambio di una politica di contenimento dei licenziamenti. In Giappone questa pratica, pur non essendo mai stata ufficializzata, né dai sindacati né dalla classe imprenditoriale, è in atto da circa tre decenni, Nelle fabbriche giapponesi, soprattutto quelle più esposte alla concorrenza internazionale, si può lavorare sino alle 10/12 ore al giorno, con soli due sabati liberi al mese e con aumenti salariali vicini allo zero o con incrementi risibili. Negli Usa, nel settore dell’informazione, il 31% degli addetti lavora più di 50 ore settimanali con un aumento della produzione del 70%. Nel 1980 i lavoratori del settore che lavoravano più di 50 ore settimanali erano soltanto il 21%. Lo stesso avviene nel commercio, nella ristorazione, nel settore metalmeccanico e nel manifatturiero in genere. Tutte queste situazioni sono soltanto agli esordi, in futuro ci si dovrà aspettare soltanto un rafforzamento dell’attacco del capitale nei confronti della forza lavoro. Un esempio è fornito dalla proposta fatta dal premier australiano di dichiarare gli scioperi illegali, in tutti i settori trainanti dell’economia, servizi compresi, e di rendere autorizzati, per legge, i licenziamenti in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione. In Italia la “legge Sacconi” proposta dal governo e fortemente voluta dalla Confindustria, oltre a prevedere la possibilità di un aumento delle ore lavorative settimanale (42-45 a seconda dei casi e delle necessità), ha confezionato la sterilizzazione degli scioperi, in pratica della loro inibizione, per necessità di salvaguardia degli interessi complessivi della società, concludendo con la formulazione dello sciopero virtuale, in basa alla quale i lavoratori possono dichiarare lo sciopero, senza però astenersi dal lavoro ma rinunciando alla paga della giornata lavorativa come se l’astensione dal lavoro l’avessero fatta realmente. Paradossale? Si certo, ma il capitale in crisi non ha limiti alla sua fantasia.

Anche sul deprezzamento del capitale costante la caduta del saggio del profitto impone dei tentativi di contenimento. La più significativa è quella relativa al rapporto tra il capitale costante e il suo volume materiale, pur rimanendo inalterato il saggio di sfruttamento. In condizioni normali l’aumento del capitale costante rispetto al variabile è più veloce, determinando la caduta del saggio, ma se, grazie ad un’elevata produttività del lavoro, il valore del capitale costante, pur in continua espansione, cresce proporzionalmente meno della massa complessiva dei mezzi di produzione messi in opera dalla stessa quantità di forza lavoro, la caduta del saggio può essere rallentata e, in alcuni casi e per periodi limitati, annullata. E’ il caso della straordinaria rivoluzione del microprocessore, dove l’elevato aumento della produttività, ha fatto sì che l’aumento del capitale costante fosse proporzionalmente inferiore alla massa dei mezzi di produzione operanti nel sistema produttivo. La possibilità, inoltre, fornita da questa rivoluzione tecnologica, di diversificare la produzione usufruendo in pratica del medesimo capitale costante, consente un suo deprezzamento che si ripercuote sui livelli del saggio del profitto. Un esempio che risale a pochi anni fa è fornito dalla collaborazione, in campo automobilistico, tra la Fiat e la Ford. Le due Case hanno deciso di produrre in Polonia la Ka e la Panda. Un solo stabilimento, salari nettamente inferiori a quelli domestici e, grazie alla diversificazione produttiva, con gli stessi macchinari si producono le intelaiature base delle due macchine, con un risparmio di almeno il 40% dei costi sull’impiantistica.

Sempre nel campo del deprezzamento del capitale costante, si assiste al tentativo di riorganizzazione delle scorte delle materie prime e dei semilavorati. Dopo aver impostato nei confronti del capitale variabile la prassi della precarietà, sulla base del lavoro usa e getta, ovvero dell’utilizzo della forza lavoro solo nei momenti topici della produzione, si è passati all’analogo sistema per i costi di una parte del capitale costante. L’introduzione del Just in time, cioè degli ordinativi delle materie prime necessarie alla produzione solo nel momento del loro utilizzo, ha comportato un ridimensionamento dei costi di stoccaggio, di manutenzione e ha ridotto al minimo il rischio di deperimento e di deterioramento delle stesse. Innovazioni certamente razionali e funzionali al risparmio nella produzione, ma figlie di una necessità impellente, quella di contenere i danni della caduta dei profitti agendo là, dove è possibile, sul deprezzamento di una quota del capitale costante, quello circolante. Una simile riorganizzazione di uno dei fattori della produzione fa il paio con la precarietà del posto di lavoro. Per il capitale, le materie prime e la forza lavoro sono delle merci che devono essere impiegate nel processo produttivo al minimo costo possibile e solo nel momento in cui fungono da momenti di valorizzazione, pena la diminuzione della sua competitività e dei livelli di profittabilità.

Tra gli elementi che concorrono all’abbassamento del valore del capitale costante c’è anche la diminuzione del costo delle materie prime. In epoca contemporanea, dove il dominio del capitale finanziario è arrivato al suo apice, il rapporto di forza tra i grandi centri imperialistici e la cosiddetta periferia è tale da consentire ai primi di imporre alla seconda condizioni d’acquisto e di pagamento delle forniture di materie prime in termini di assoluta disparità. Un esempio è rappresentato dalla politica del debito. Ben lontani dalle sbandierate teorie neoliberiste, della libera concorrenza nel libero marcato, gli imperialismi, quanto più sono più forti e aggressivi, tanto più riescono ad ottenere i loro obiettivi di rapina, imponendo ai paesi debitori il ricatto commerciale. In primo luogo il ricatto consiste nel fatto che questi paesi, ricchi di materie prime ma indebitati sino al collo, possono ottenere una rinegoziazione del debito e/o il dilazionamento della restituzione a chi di dovere, se ottemperano a una serie di condizioni. La prima è quella della virtuosità dei conti pubblici, che immancabilmente prevede la privatizzazione delle ricchezze nazionali. La privatizzazione è la condizione attraverso la quale le grandi compagnie internazionali possono avere il possesso, o la gestione, e quindi avere l’accesso all’estrazione, alla commercializzazione delle materie prime strategiche a prezzi di svendita e sotto il loro controllo assoluto, senza dipendere da vincoli governativi. In secondo luogo l’asservimento del debito consente ai creditori di ottenere una sorta di prelazione nelle forniture e un congruo risparmio sui prezzi d’acquisto. In altri casi, quando l’imperialismo si muove sul terreno del monopsomio, cioè del monopolio della domanda, l’effetto è lo stesso. Là dove la pressione e il ricatto non arrivano è l’uso della forza che determina l’accesso al mercato delle materie prime e al suo livello di prezzi. Non a caso l’imperialismo americano, con la famelica rete delle sue imprese nazionali e transnazionali, con o senza le direttive del Fmi e dell’Onu, ha fatto man bassa nei mercati delle materie prime nel centro e sud America. Ha inanellato una serie continua di guerre per il petrolio, e tutto lascia pensare che la prassi dell’aggressione debba continuare, in diretta connessione dell’aggravarsi della crisi interna e internazionale, anche se, come detto più su, l’amministrazione Obama vuole presentarsi con un volto diverso da quello dell’amministrazione precedente, senza per questo rinunciare ai suoi obiettivi “imperiali”

Con una facile sintesi, potremmo concludere che l’aggressività dell’imperialismo sui mercati internazionali è direttamente proporzionale ai guasti provocati dalla caduta del saggio del profitto. Minori sono i profitti e maggiore è la necessità di ricorrere, con il ricatto o con la forza, ad una serie di contromisure che consentano ai capitalismi ad alto rapporto organico del capitale di continuare a sopravvivere alle proprie contraddizioni, facendone pagare il prezzo ai capitalismi della periferia e ai concorrenti più deboli, ai rispettivi proletariati e a quello internazionale. Gli esempi sono infiniti e sotto gli occhi di tutti, anche degli osservatori più disattenti. Non c’è area ad interesse strategico, Golfo, Medio Oriente, Centrasia, che non veda la presenza militare e bellica degli Usa e, anche se per il momento in termini di minore evidenza, di Europa, Russia e Cina. Le guerre per il petrolio e il controllo di altre materie prime strategiche si inanellano da anni senza soluzione di continuità. L’attuale crisi non fa altro che esasperare tutti i fattori contraddittori presenti all’interno dei meccanismi produttivi e sociali del capitalismo. La produzione sociale diminuisce, i dati relativi al Pil di Usa, Europa e Giappone sono abbondantemente sotto lo zero. Interi settori produttivi sono sull’orlo del fallimento. Il sistema creditizio è agonizzante. Si contrae l’accesso ai consumi da parte delle classi subalterne. Il proletariato internazionale è sottoposto agli attacchi del capitale su tutti i fronti possibili - occupazione, maggiore sfruttamento, crescente pauperizzazione - mentre la speculazione e il parassitismo non cessano di crescere in parallelo, nonostante gli appelli alla moralizzazione del mondo finanziario ed economico, come se la devastante crisi che ha attraversato il capitalismo contemporaneo fosse riconducibile alla mancanza di controlli e ad una mancanza di “eticità” comportamentale.. Questa crisi è la dimostrazione di come il capitalismo sia entrato nella sua fase di decadenza e di come il sistema produttivo generi, all’interno dei suoi meccanismi di valorizzazione, la maturazione delle sue contraddizioni che più si ingigantiscono, a causa della diminuzione del saggio del profitto, più rendono aggressivo, sino alla ferocia, il sistema sociale e politico che li rappresenta.

Delocalizzazione della produzione ed esportazione del capitale finanziario

Da sempre, i bassi saggi del profitto hanno imposto al sistema produttivo una relativa sovrapproduzione di capitali. A sua volta, la sovrapproduzione di capitali presuppone un eccesso di merci e di beni strumentali. Il che non significa assolutamente che si siano prodotte troppe merci e che ci sia una capacità produttiva eccessiva in relazione ai bisogni sociali, o che sia stata prodotta troppa ricchezza sotto forma di capitali, significa soltanto che, negli angusti e contraddittori rapporti di produzione capitalistici, i bassi saggi del profitto rendono masse crescenti di capitale non investibili produttivamente, aumentano lo stock di merci invendute a causa dell’impossibilità della domanda di consumarle a quel prezzo, e i beni strumentali, le fabbriche, riducono la produzione o sono costrette a chiudere i battenti. Ne consegue che una via d’uscita alla crisi generata dalla caduta del saggio del profitto, oltre al ricorso alla speculazione, sia quella di spostare la produzione fuori dal mercato domestico, su mercati esteri, dove il costo delle materie prime, delle infrastrutture, ma soprattutto della forza lavoro, sia nettamente inferiore. In epoca contemporanea il fenomeno dell’esportazione di capitali, con la relativa delocalizzazione della produzione, si è sviluppato in progressione geometrica. Dalla grave crisi degli anni settanta ad oggi, tutti i paesi ad alta industrializzazione si sono letteralmente gettati alla ricerca di aree economiche in cui il costo della forza lavoro fosse il più basso possibile, dove la garanzie sindacali fossero al minimo o inesistenti. Più la delocalizzazione riesce a trovare queste condizioni, più l’antidoto alla caduta del saggio del profitto è efficace. Ogni capitalismo avanzato, a seconda del suo peso imperialistico, cerca la sua zona, la sua area d’influenza, alla ricerca di un proletariato diseredato, poverissimo e disposto ad accettare un lavoro qualsiasi a qualunque salario, fornitogli dalle imprese straniere. Questo è uno degli aspetti della globalizzazione. Per un capitale in asfissia da profitti, l’abbattimento delle barriere doganali, la libera circolazione dei capitali e delle merci, la possibilità di decentrare la produzione a suo piacimento e l’avere a disposizione, senza vincoli sindacali, un proletariato internazionale il cui costo può arrivare ad essere di 10-15 volte inferiore (e anche oltre) a quello interno, è una manna a cui non si può rinunciare. A parte i grandi esempi imperialistici degli Usa, che hanno colonizzato il sud del continente americano, in parte quello asiatico, Cina compresa, o quello giapponese, che si è preso il resto dell’Asia e della Cina, (a tutt’oggi il 40% delle esportazioni cinesi hanno il marchio produttivo degli Usa e del Giappone), la vecchia Europa non è stata da meno. La Francia continua a usufruire della sue ex colonie maghrebine e dei paesi africani centro-occidentali, la Germania si è imposta nelle repubbliche ex-sovietiche e l’Italietta ha operato il decentramento produttivo al di là dell’Adriatico, in Romania, Bulgaria e Polonia, ma anche in Brasile e Argentina. Come al solito, il fenomeno non è nuovo, da più di un secolo il decentramento produttivo ha operato ai quattro angoli del mondo, ma dal secondo dopoguerra ad oggi, con particolare intensità negli ultimi vent’anni, la necessità di riguadagnare sufficienti margini di profitto ha reso la corsa verso i mercati a basso costo del lavoro una questione di vita o di morte per le economie ad alto rapporto organico del capitale. A chi negasse che la caduta tendenziale del saggio del profitto non rappresenta un problema per il moderno capitalismo, che tutte queste manifestazioni di controtendenza non sono assolutamente nulla di nuovo e che saremmo, al contrario, in presenza di una fase economica espansiva, vedi Cina, andrebbe ricordato che il fenomeno economico asiatico è in parte figlio di questa contraddizione capitalistica. Lo straordinario sviluppo economico cinese, che ha consentito al capitalismo di Pechino di esprimersi negli ultimi quindici anni ad un tasso medio di incremento del 10%, si basa su tre fattori. Un consistente decentramento produttivo, con relativa presenza di nuove tecnologie, da parte di paesi in crisi di saggi del profitto come Usa, Giappone, Corea del sud ed in parte Europa occidentale. Un enorme ingresso di capitali finanziari dai medesimi paesi, per il semplice motivo che avevano e hanno tuttora in Cina a disposizione un proletariato dai costi salariali bassissimi, sino al 80-90% in meno, giornate lavorative che possono arrivare alle 14 ore, e nessuna copertura sindacale, né in materia retributiva e sanitaria, che di sicurezza sul lavoro. Va da sé che nel lungo periodo in Cina, come precedentemente per i Nic (paesi di nuova industrializzazione) degli anni sessanta/settanta, lo sviluppo, a questi livelli, è destinato a bloccarsi, non perché il progresso capitalistico in quell’area del capitale abbia raggiunto il suo apice, ma perché il capitalismo cinese sarà costretto a subire le stesse conseguenze che oggi travagliano i paesi ad alta industrializzazione. Lo sviluppo in questi paesi non è sinonimo di un capitalismo che ha a disposizione aree di sviluppo e di progresso economico tali da considerarlo ancora in fase espansiva, al contrario, queste esperienze in controtendenza, sono interamente collocabili all’interno della fase di decadenza che affligge il capitalismo internazionale sulla base della legge della caduta tendenziale del saggio medio del profitto.

Come uscirne? Solo con la ripresa della lotta di classe sotto la guida del partito rivoluzionario, che non si limiti all’aspetto meramente rivendicativo e/o difensivo, anche se questo è il punto di partenza, ma che inizi a porre anche lo scontro sul terreno dei meccanismi che il capitale pone in essere a salvaguardia dei suoi interessi economici e politici. Che si muova contro il capitale quale condizione prima dell’esistenza dei rapporti di produzione capitalistici, responsabile di uno sfruttamento sempre più intenso, della mortificante disoccupazione per milioni di lavoratori, portatore di devastanti crisi economiche che accompagnano il suo modo di creare ricchezza, interprete di guerre che segnano lo strumento per continuare quel processo di accumulazione e di estorsione del plusvalore che sono alla base della sua esistenza. Altrimenti si rimane sempre sull’inconcludente terreno delle compatibilità del capitale che è inconciliabilmente contrapposto agli interessi presenti e futuri del proletariato.

Lo stesso vale per gli scenari bellici internazionali. Non c’è guerra, lotta civile, nazionalismo di ogni matrice e ideologia che non siano figli delle tensioni imperialistiche. Ma non c’è episodio imperialistico che non preveda il coinvolgimento del proletariato internazionale chiamato, come al solito, a svolgere il ruolo di carne da cannone per gli interessi di questa o quella borghesia, dei vari fronti che l’imperialismo interpreta a seconda degli interessi economici, strategici e finanziari che gli sono propri.

Mentre la crisi del capitalismo devasta le condizioni di vita di centinaia di milioni di lavoratori, accelera i processi di pauperizzazione, innesca pericolose tensioni belliche, il proletariato, prima vittima di questo scenario, non ha che una via da imboccare, quella che passa dalle ripresa della lotta contro le crisi del capitale, nelle fabbriche e in tutti i posti di lavoro, quella del disfattismo rivoluzionario, sotto qualsiasi latitudine, bandiera o ideologia si esprima la barbarie dell’arroganza imperialista.

Fabio DamenPrometeo

Prometeo - Ricerche e battaglie della rivoluzione socialista. Rivista semestrale (giugno e dicembre) fondata nel 1946.

Prometeo #1

Inizia da qui...

ICT sections

Fondamenti

- Bourgeois revolution

- Competition and monopoly

- Core and peripheral countries

- Crisis

- Decadence

- Democracy and dictatorship

- Exploitation and accumulation

- Factory and territory groups

- Financialization

- Globalization

- Historical materialism

- Imperialism

- Our Intervention

- Party and class

- Proletarian revolution

- Seigniorage

- Social classes

- Socialism and communism

- State

- State capitalism

- War economics

Fatti

- Activities

- Arms

- Automotive industry

- Books, art and culture

- Commerce

- Communications

- Conflicts

- Contracts and wages

- Corporate trends

- Criminal activities

- Disasters

- Discriminations

- Discussions

- Drugs and dependencies

- Economic policies

- Education and youth

- Elections and polls

- Energy, oil and fuels

- Environment and resources

- Financial market

- Food

- Health and social assistance

- Housing

- Information and media

- International relations

- Law

- Migrations

- Pensions and benefits

- Philosophy and religion

- Repression and control

- Science and technics

- Social unrest

- Terrorist outrages

- Transports

- Unemployment and precarity

- Workers' conditions and struggles

Storia

- 01. Prehistory

- 02. Ancient History

- 03. Middle Ages

- 04. Modern History

- 1800: Industrial Revolution

- 1900s

- 1910s

- 1911-12: Turko-Italian War for Libya

- 1912: Intransigent Revolutionary Fraction of the PSI

- 1912: Republic of China

- 1913: Fordism (assembly line)

- 1914-18: World War I

- 1917: Russian Revolution

- 1918: Abstentionist Communist Fraction of the PSI

- 1918: German Revolution

- 1919-20: Biennio Rosso in Italy

- 1919-43: Third International

- 1919: Hungarian Revolution

- 1930s

- 1931: Japan occupies Manchuria

- 1933-43: New Deal

- 1933-45: Nazism

- 1934: Long March of Chinese communists

- 1934: Miners' uprising in Asturias

- 1934: Workers' uprising in "Red Vienna"

- 1935-36: Italian Army Invades Ethiopia

- 1936-38: Great Purge

- 1936-39: Spanish Civil War

- 1937: International Bureau of Fractions of the Communist Left

- 1938: Fourth International

- 1940s

- 1960s

- 1980s

- 1979-89: Soviet war in Afghanistan

- 1980-88: Iran-Iraq War

- 1982: First Lebanon War

- 1982: Sabra and Chatila

- 1986: Chernobyl disaster

- 1987-93: First Intifada

- 1989: Fall of the Berlin Wall

- 1979-90: Thatcher Government

- 1980: Strikes in Poland

- 1982: Falklands War

- 1983: Foundation of IBRP

- 1984-85: UK Miners' Strike

- 1987: Perestroika

- 1989: Tiananmen Square Protests

- 1990s

- 1991: Breakup of Yugoslavia

- 1991: Dissolution of Soviet Union

- 1991: First Gulf War

- 1992-95: UN intervention in Somalia

- 1994-96: First Chechen War

- 1994: Genocide in Rwanda

- 1999-2000: Second Chechen War

- 1999: Introduction of euro

- 1999: Kosovo War

- 1999: WTO conference in Seattle

- 1995: NATO Bombing in Bosnia

- 2000s

- 2000: Second intifada

- 2001: September 11 attacks

- 2001: Piqueteros Movement in Argentina

- 2001: War in Afghanistan

- 2001: G8 Summit in Genoa

- 2003: Second Gulf War

- 2004: Asian Tsunami

- 2004: Madrid train bombings

- 2005: Banlieue riots in France

- 2005: Hurricane Katrina

- 2005: London bombings

- 2006: Comuna de Oaxaca

- 2006: Second Lebanon War

- 2007: Subprime Crisis

- 2008: Onda movement in Italy

- 2008: War in Georgia

- 2008: Riots in Greece

- 2008: Pomigliano Struggle

- 2008: Global Crisis

- 2008: Automotive Crisis

- 2009: Post-election crisis in Iran

- 2009: Israel-Gaza conflict

- 2006: Anti-CPE Movement in France

- 2020s

- 1920s

- 1921-28: New Economic Policy

- 1921: Communist Party of Italy

- 1921: Kronstadt Rebellion

- 1922-45: Fascism

- 1922-52: Stalin is General Secretary of PCUS

- 1925-27: Canton and Shanghai revolt

- 1925: Comitato d'Intesa

- 1926: General strike in Britain

- 1926: Lyons Congress of PCd’I

- 1927: Vienna revolt

- 1928: First five-year plan

- 1928: Left Fraction of the PCd'I

- 1929: Great Depression

- 1950s

- 1970s

- 1969-80: Anni di piombo in Italy

- 1971: End of the Bretton Woods System

- 1971: Microprocessor

- 1973: Pinochet's military junta in Chile

- 1975: Toyotism (just-in-time)

- 1977-81: International Conferences Convoked by PCInt

- 1977: '77 movement

- 1978: Economic Reforms in China

- 1978: Islamic Revolution in Iran

- 1978: South Lebanon conflict

- 2010s

- 2010: Greek debt crisis

- 2011: War in Libya

- 2011: Indignados and Occupy movements

- 2011: Sovereign debt crisis

- 2011: Tsunami and Nuclear Disaster in Japan

- 2011: Uprising in Maghreb

- 2014: Euromaidan