You are here

Home ›L'astrologia del capitale e il ruolo dell'imperialismo nella “ripresa” americana

Introduzione

Come le radici per l'albero, le ragioni degli eventi dell'economia mondiale devono essere ricondotte alle loro radici profonde, vale a dire al plusvalore prodotto da ed estorto alla classe operaia e messo in relazione alla struttura complessiva col rapporto di capitale, quello che Marx chiama composizione organica. Solo con questa bussola è possibile muoversi nella massa di dati che spesso possono risultare incomprensibili o causa di fraintendimenti madornali, anche perché, inutile sottolinearlo, le interpretazioni di quanto succede nella sfera economica-sociale sono nella quasi totalità partorite da una visione del mondo borghese – che spazia dal “neoliberismo” al riformismo neokeynesiano – la stessa che elabora i dati su cui costruire analisi e, per questo, da usare con cautela, per ridurre al minimo il rischio di prendere solenni cantonate. Se questo avvenisse su di un terreno accademico, poco male, a soffrirne sarebbe “solo” la cultura, ma per noi che dedichiamo le nostre energie alla trasformazione rivoluzionaria di una società che non ci piace, nociva all'umanità e all'ambiente, uno scivolone teorico non sarebbe cosa leggera da smaltire, in quanto ci metterebbe in mano strumenti inadatti per il raggiungimento del nostro obiettivo. Detto in altri termini, valutazioni errate sul piano analitico comprometterebbero l'efficacia di quel “fare” ritenuto da molti “sinistri” unico criterio valido per giudicare la caratura anticapitalistica altrui. Anche per questo, è utile ritornare sulle questioni, al fine di verificare se e quanto è stato detto regge alla prova di una realtà che, va da sé, è sempre in movimento, spinta da quelle forze profonde precedentemente individuate dall'analisi effettuata con l'attrezzatura del materialismo storico e della critica dell'economia politica.

Lo stato di salute dell'economia statunitense, la sua tanto decantata ripresa è una di quelle questioni centrali per il sistema capitalistico mondiale, che abbiamo preso in considerazione anche di recente (1), ma su cui vale la pena tornare, per correggere ciò che è stato detto, se è il caso, o ribadire e puntualizzare. Ci sembra, però, che poco sia cambiato rispetto alle impressioni ricevute qualche tempo fa, anzi gli elementi che appannavano l'immagine trionfalistica dell'economia americana offerta dalla gran parte dei mezzi di informazione si sono confermati, se non, per certi aspetti, rafforzati.

Importare ed esportare capitale: per farne che cosa?

Avevamo lasciato il PIL statunitense che cresceva clamorosamente del 5% nel terzo trimestre 2014, ma nel quarto rallentava al 2,6%, attestandosi a un +2,4% per l'intero anno. Certo, cifre di tutto rispetto, se paragonate a quelle dei paesi dell'Unione Europea, ma la domanda che allora - e oggi - ci si poneva è sempre quella: quanto c'è di vero in quei numeri? Che cosa spinge le prestazioni economiche del paese: vigore giovanile o farmaci da terza età che drogano sfacciatamente questo “vecchio mal vissuto” chiamato capitalismo? Come direbbe quel tale, la seconda che hai detto, perché se è vero che la borghesia “yankee” ha messo in atto ogni genere di misura per contrastare difficoltà economiche strutturali e pompare ossigeno nei polmoni esausti del capitale, è altrettanto vero che niente lascia supporre il superamento di una crisi che se nei paesi del “centro” è esplosa otto anni fa (partendo proprio dagli Stati Uniti), affonda le sue radici nei primi anni Settanta. Gli interventi, è noto, sono di due tipi: uno nella cosiddetta economia reale, vale a dire nell'estorsione in ogni modo possibile di maggior plusvalore alla forza lavoro (sfruttamento), l'altro nella moltiplicazione truffaldina, “magica”, di quel plusvalore attraverso lo sviluppo esasperato della leva finanziaria ossia di quella che viene comunemente detta finanziarizzazione dell'economia. La truffa, però, se può arricchire spudoratamente qualcuno, non crea ricchezza, la sposta semplicemente da una tasca (o da tante tasche) a un'altra, lasciando inalterati i problemi, anzi, aggravandoli. Da oltre cent'anni il capitalismo è venuto assumendo questa configurazione, quella cioè in cui il capitale finanziario, la commistione tra capitale industriale strettamente inteso e quello propriamente finanziario è diventata la sua caratteristica dominante, ma in prossimità della e durante la manifestazione di una crisi, in particolare se strutturale, si impone con più forza, per dirla con Marx, la logica del guadagno a quella del guadagnare. Detto in altro modo ancora, saggi del profitto bassi, o comunque inadeguati rispetto a una determinata composizione organica del capitale, spingono alla ricerca esasperata di plusvalenze speculativo-finanziarie, che però, in fin dei conti, devono basarsi pur sempre sul plusvalore presente e ipotecare quello futuro. Da qui, l'inasprimento dello sfruttamento sul posto di lavoro – se c'è – che comprende la svalorizzazione complessiva della forza lavoro, anche e non da ultimo attraverso la predazione del salario indiretto-differito (pensioni, servizi sociali ecc.). Naturalmente, lo stato, in quanto strumento della classe dominante, ha un ruolo di primo piano in questo meccanismo, poiché, contrariamente alla squallida leggenda “neoliberista”, il capitale non può fare a meno dell'apparato statale, non solo e non tanto per difendere il suo ordine sociale, il che è scontato, quanto per fare da stampella – e che stampella! - a un modo di produzione altrimenti incapace di proseguire con le proprie forze. Per aprire una parentesi, quando, all'indomani delle seconda guerra mondiale (se non dagli anni Trenta), i nostri compagni individuavano nel capitalismo di stato la tendenza di fondo della nostra epoca, non si sbagliavano di molto, anzi. Com'è spesso accaduto ai rivoluzionari, si sbagliavano – se e là dove si sbagliavano – nelle forme specifiche che la tendenza avrebbe assunto, non nella sostanza della stessa. Il capitalismo di stato, con modalità e intensità diverse, ha accompagnato, per così dire, il capitale negli anni di ascesa del ciclo di accumulazione (il boom economico) e continua ad accompagnarlo adesso, quando si dibatte nelle difficoltà di valorizzazione (la crisi, appunto), ma in altro modo. Salvataggi delle banche, incentivi per attrarre investimenti (defiscalizzazioni ecc.), interventi che vengono scaricati, per esempio attraverso la fiscalità generale, sul proletariato, che, in tal modo, è costretto a finanziare i propri sfruttatori. Gli stessi ammortizzatori sociali, pagati direttamente dai lavoratori, ma anche dalle imposte (quindi...), permettono al proletariato di “parare”, in qualche modo, i colpi più duri della crisi, ma, allo stesso tempo, bagnano le polveri della sua rabbia e impediscono l'espulsione totale dal mercato di settori quantitativamente importanti della popolazione. Per non dire, poi, delle manovre sulle valute compiute dalle banche centrali, la cui autonomia dagli stati è quanto meno relativa. Se mai, nel capitalismo di stato tradizionalmente inteso, l'apparato statale, con le sue imprese gestite direttamente, creava plusvalore primario, realizzava profitti (almeno in quei settori che producevano per il mercato); oggi si limita, per così dire e per lo più, al keynesismo finanziario, alla sola socializzazione delle perdite, al finanziamento degli “enti economici” (banche, industrie, aziende in genere), pratiche per le quali spreme a sangue il proletariato e strati sociali a esso vicini.

Negli USA, ancora una volta, tutto questo è particolarmente evidente: senza una trasfusione massiccia di denaro al sistema economico, quest'ultimo avrebbe subito colpi ancora più devastanti dallo scoppio della bolla dei subprime: «la Federal Reserve, banca centrale americana, dal novembre 2008 al 2014 ha stampato 3600 miliardi di dollari per sostenere l'economia dopo il crack di Lehman Broters. La Casa Bianca ha inoltre messo sul piatto 2 mila miliardi di dollari […] solo per salvare le banche in crisi: uno sforzo immenso» (2). Uno degli effetti di tale sforzo è stato quello di far salire il debito pubblico dal 64% del 2007 al 105% del PIL nel marzo 2015, in linea, del resto, con l'aumento enorme dell'indebitamento mondiale di ogni “soggetto economico”: stati, imprese e famiglie (3). Il cosiddetto Quantitative Easing (QE), cioè l'immissione di denaro in gran quantità nel sistema, accompagnata dalla riduzione praticamente a zero dei tassi di interesse decisa dalla FED, ha avuto l'effetto di svalutare il dollaro, rendendo così il “made in USA” più competitivo sui mercati mondiali. Ma quel mare di denaro in gran parte non è stato investito nell'economia reale, bensì è andato nei circuiti finanziari, di cui Wall Street è uno dei sancta sanctorum, stimolando in proporzione la speculazione internazionale (4), facendo in tal modo ripartire la giostra che aveva subito una temporanea decelerazione dopo il 2007. Quelle misure, a loro volta, hanno altre implicazioni ancora, al di là di quanto si potrebbe pensare. La prima è che, impedendo una svalutazione del capitale adeguata alla gravità della crisi (fallimenti su larga scala ecc.) (5), quest'ultima subisca una specie di rimozione freudiana ossia venga nascosta sotto il tappeto (cioè, le cause che l'hanno provocata), ma solo per porre le premesse di scoppi ancora più dirompenti nel futuro.

La seconda, che a prima vista potrebbe avere del paradossale, è che, nonostante la discesa del dollaro, anzi, proprio per questo, tra il 2009 e il 2013 si sono riversati negli USA centinaia di miliardi di dollari, per impedirne l'ulteriore deprezzamento: «le principali potenze del globo avrebbero finanziato la ripresa americana […] Spaventati dal temuto deprezzamento del biglietto verde e dall'implosione dell'euro, tra il 2009 e il 2013 la Cina, il Giappone e le economie del G20 (dal Brasile alla Turchia fino al Messico) comprano sul mercato valutario quantità ingenti di dollari» (6). Benché insidiato dall'euro, il dollaro rimane la valuta di riserva principale, quella con cui viene per lo più attuata la compravendita delle merci a livello mondiale (a cominciare dagli idrocarburi), per cui una sua caduta eccessiva avrebbe danneggiato le riserve dei paesi sopra citati, le rispettive economie. Di più, quando la FED ha annunciato la fine progressiva del QE e il rialzo dei tassi di interesse (posticipato prima a giugno e, in seguito, a dopo l'estate, si dice) c'è stato un afflusso di denaro che dal mondo, in particolare dalle borse dei paesi “emergenti”, si è riversato o è ritornato negli Stati Uniti, contribuendo al rialzo della valuta americana e alla svalutazione, di fatto, della propria (7); intanto, in questi ultimi anni, è aumentata la quota del dollaro sulle valute di riserva a spese dell'euro, arrivata al 62,9% del primo contro il 22,2% del secondo (8). In breve, nonostante i problemi non piccoli, l'imperialismo dello Zio Sam continua bene o male a conservare il ruolo predominante acquisito con la scomparsa dello storico rivale sovietico, di cui il “pompaggio” di plusvalore planetario è appunto uno degli aspetti più importanti. Quando i segmenti nazionali della borghesia mondiale lamentano di essere costretti a finanziare, grazie ai giochi di prestigio finanziari della FED e del governo di Washington, il cosiddetto tenore di vita americano, per certi aspetti hanno ragione, anche se occorre precisare che il vero finanziatore, se così si può chiamare, è il “loro” proletariato, a cui viene presentato il solito conto fatto di politiche di austerità (tipo Grecia o... Italia), tagli del salario ecc.: in breve, peggioramento progressivo delle condizioni di esistenza. Inoltre, non meno importante, non è certamente il proletariato americano a godere della prestidigitazione finanziaria, anzi, ne è vittima proprio come i suoi compagni di classe del mondo intero. Se, a tratti, sembra che tragga beneficio dal ruolo imperiale del dollaro e, più i generale, della “propria” borghesia, in realtà paga poi in maniera molto salata, per esempio, i crediti facili resi possibili anche e non da ultimo dal suddetto ruolo, come dimostrano i milioni di case espropriate dalle banche ai proletari insolventi dopo lo scoppio dei subprime. Anzi, si può dire che la working class americana abbia sperimentato per prima (9) gli effetti drammatici della crisi del ciclo di accumulazione post-bellico, che ha spinto il capitale a esasperare le forme di appropriazione speculativo-parassitaria del plusvalore e quindi la sua estorsione alla classe medesima.

Naturalmente, dietro al meccanismo estorsivo su scala planetaria che stiamo descrivendo non c'è solo un biglietto di carta verde, ma l'esercito più potente del mondo e un'economia che, se ha perso la brillantezza degli anni Cinquanta del secolo scorso, rimane pur sempre quella che batte il ritmo per tutte le altre, in cui l'esportazione di capitale continua ad avere un ruolo fondamentale. Infatti, «nel 2010, le delocalizzazioni e investimenti all'estro delle corporations statunitensi raggiunsero 4.429 miliardi, equivalenti al 30,7% del Pil. Una quantità di capitali che, tradotta in investimenti nel paese, avrebbe comportato 17.077.796 occupati in più» (10). Se tra il 2011 e il 2012 c'è stato un calo degli IDE (investimenti diretti all'estero), gli Stati Uniti rimangono i primi in questo ambito, staccando di gran lunga il capitale cinese, che, pure, negli ultimi anni si è dato molto da fare ai quattro angoli del pianeta (11). A questo proposito è banale osservare che se un dollaro più forte può frenare la competitività delle merci statunitensi sul mercato mondiale, è anche vero che favorisce le acquisizioni di imprese estere – oltre che di materie prime – più o meno concorrenti (la centralizzazione del capitale), tant'è vero che “la voce del padrone” segnala un aumento delle fusioni-acquisizioni operate dalle “big companys”, di cui quelle dello Zio Sam sono parte importante, e la prospettiva di un'accelerazione delle stesse che porta Wall Street a leccarsi i baffi (12). Certo, l'ideale, per il capitale, sarebbe poter assicurare alla propria moneta un livello che componga le esigenze dei suoi diversi settori, ma tale equilibrio può essere solo casuale e temporaneo. È grazie al ruolo di “bene rifugio” rivestito dal dollaro che negli States accorre da tutto il mondo capitale finanziario col quale finanziare, non da ultimo, il consumo a credito di milioni di proletari sottopagati e di piccolo-borghesi impoveriti, con cui drogare la crescita del PIL, che difficilmente potrebbe essere ottenuta in altra maniera. Se gli investimenti nella “economia reale” - anche è non secondariamente fuori dai confini nazionali – cioè nella creazione di plusvalore primario, sono, come abbiamo appena visto, imponenti, la speculazione finanziaria, l'appropriazione parassitaria della ricchezza già prodotta, o da produrre, rimangono un elemento d'importanza primaria, imprescindibile per la comprensione del capitalismo contemporaneo. Giusto per citare un esempio, di cui siamo già occupati (13), la speculazione legata a petrolio e gas di scisto (share oil, share gas). Gli alti prezzi degli idrocarburi avevano provocato una corsa agli investimenti per l'estrazione di queste materie prime col sistema della frantumazione (fracking) degli strati rocciosi sotterranei per liberare gli idrocarburi in essi contenuti. La tecnica ha conseguenze devastanti, criminali, per l'ambiente, ma, ovviamente, questa è l'ultima cosa di cui la borghesia si preoccupa, a fronte degli affari sostanziosi prospettati e in parte già realizzati. Il calo drastico del prezzo di petrolio e gas avvenuto di recente sul mercato internazionale ha però reso antieconomico il “fracking”, mettendo pericolosamente a rischio la rimuneratività della montagna di denaro che stato e privati vi avevano investito, quando il prezzo del petrolio si aggirava sui cento dollari al barile. Morale: molte imprese hanno chiuso o sospeso l'estrazione, migliaia di lavoratori sono stati licenziati e gli investitori stanno facendo gli scongiuri per impedire lo scoppio di una bolla, l'ennesima, che, secondo alcuni, avrebbe l'effetto dei subprime. Per inciso, più di un commentatore borghese lega la cosiddetta ripresa economica americana espressamente alla massa imponente di capitali gettata nella speculazione sul “fracking” e ora teme, appunto, che la ripresa medesima subisca una grave battuta d'arresto. Rimane il fatto che da anni, ormai, l'economia degli Stati Uniti passa di bolla in bolla, i cui scoppi lasciano una scia sempre più larga di povertà e disperazione sociale, funzionali, però, ai tentativi di ristabilire un saggio del profitto in grado di rilanciare un tasso di accumulazione reale e duraturo. Le bolle, infatti, sono l'espressione delle difficoltà profonde di un sistema economico in cui, nonostante lo sfruttamento della forza lavoro sia stato aumentato in ogni modo possibile, i profitti realizzati derivano sempre più dai giochi truffaldini del capitale fittizio, della speculazione parassitaria, che non dalla produzione reale di valore e plusvalore. Il plusvalore estorto deve ossigenare il capitale industriale propriamente detto e quello finanziario-parassitario - i cui confini, per altro, sono sempre più incerti – e non è un caso se i profitti vanno per lo più al secondo sotto forma di di dividendi e interessi, vengono reinvestiti solo in parte nella produzione. Da qui, la divaricazione tra saggio del profitto e saggio di accumulazione (vera, non fittizia) registratasi dalla metà circa degli anni Ottanta, quando, dopo la caduta del saggio di profitto culminata nei primi anni Settanta, quest'ultimo ha ripreso a crescere, ma senza mai raggiungere i vertici toccati nel boom e, non secondariamente, spinto dal doping della speculazione finanziaria (14). Si tratta di un dato fondamentale, ma che, in genere, la “scienza economica” borghese tende a ignorare, sia perché la farebbe specchiare con la propria inconsistenza, ma anche perché da gran tempo i suoi cultori stanno alla scienza come gli astrologi agli astrofisici.

La working class paga un conto sempre più salato

Resta il fatto che il plusvalore è il carburante del sistema capitalistico, il cui flusso non deve mai interrompersi, pena la paralisi del sistema stesso, e l'allargamento dell'esercito industriale di riserva, vale a dire di persone costrette a vendere la propria capacità lavorativa al capitale in cambio di un salario purchessia, perché disoccupate o saltuariamente occupate, è una delle condizioni che meglio risponde alle esigenze dell'accumulazione. Povertà e disperazione sociale servono egregiamente allo scopo: l'accettazione non solo di salari più bassi o in ribasso, ma di condizioni occupazionali complessivamente peggiori – tra cui l'imposizione di carichi lavorativi più pesanti, l'inasprimento della dittatura padronale sul posto di lavoro subito con desolata rassegnazione – si trasformano in “attori” economici importanti. Come notava l'ex presidente della FED, Alan Greespan «il fattore principale della tenuta dell'economia del paese negli anni '90 era dovuto proprio al crescente senso di insicurezza dei lavoratori e all'abbassamento delle loro retribuzioni» (15).

Si potrebbe aggiungere che il fattore (o i fattori) indicato da Greenspan non sia un'esclusiva degli Stati Uniti, ma riguardi, di fatto, tutto il mondo. Già altre volte avevamo osservato come, a fronte di una composizione organica mediamente alta, il salario e l'intensificazione dello sforzo lavorativo (o sfruttamento che dir si voglia) sono i “costi” su cui il capitale può intervenire più velocemente, benché il salario, in sé, costituisca una parte sempre più piccola dei costi complessivi, ma proprio per questo la sua “moderazione” - assieme a una smodata erogazione di lavoro – diventa un elemento determinante. Non è un caso se “tutti” (i borghesi) si profondono in lodi dei sindacati e degli operai tedeschi che, accettando una politica di moderazione salariale dalla fine degli anni Novanta, hanno permesso al settore manifatturiero di rimanere saldamente ai primi posti nel mondo, allontanando lo spettro del declino industriale. Naturalmente, la linea piatta o discendente del livello salariale, quella a salita verticale dell'insicurezza sociale non sono prerogative degli anni '90, ma continuano ad essere tasselli fondamentali di quest'epoca e spiegano, se non in tutto, almeno in parte, il fenomeno del cosiddetto reshoring americano, cioè del rimpatrio di segmenti del processo produttivo prima delocalizzati. E' notorio che il salvataggio e il rilancio (pare) delle tre “big” dell'automobile (Ford, General Motors, Chrysler) sia avvenuto, oltre che con i prestiti pubblici (esclusa la Ford), con gli incentivi fiscali e normativi, ma anche e non da ultimo con il dimezzamento dei salari dei neoassunti e l'accettazione da parte degli operai (o dei sindacati) di una serie di vincoli atti ad aumentare la produttività senza costi aggiuntivi per il capitale (per esempio, l'impegno a non scioperare per alcuni anni). Si tratta di provvedimenti che, associati alla ristrutturazione tecnologica del processo produttivo (robot, automazione ecc.) e ai cambiamenti nell'organizzazione del lavoro danno risultati positivi (dal punto di vista borghese) per quanto riguarda sia il saggio di plusvalore che quello di profitto, ma, per quanto concerne quest'ultimo, non in maniera risolutiva. Per esempio, l'applicazione dell'organizzazione del lavoro chiamata World Class Manifacturing consente all'azienda di avere benefici consistenti: «è l'evoluzione del Lean manifacturing alla Toyota, ma spinta all'estremo e che permette guadagni di produttività straordinari. La Chrysler stima che con l'applicazione di questi metodi attraverso il World Class Manifacturing (derivato da Fiat che lo usa in tutti i suoi impianti) ha ottenuto dal 2009 risparmi di costi pari a 200 milioni di dollari all'anno» (16). Il WCM non è altro che taylorismo esasperato, la cui applicazione esige una dittatura di ferro sulla forza lavoro, dalla quale si pretendono non solo le braccia, ma anche “l'anima” ossia una collaborazione entusiasta al lavoro, fatta di suggerimenti, proposte, idee offerte spontaneamente alla direzione per il bene della sedicente comunità aziendale. Insomma, l'eterna utopia padronale che si realizzerebbe in Fiat-FCA, ma la classe operaia è ben lontana dal vivere in quella specie di paradiso terrestre spacciato dall'ipocrita propaganda borghese: da Pomigliano a Torino, la realtà è fatta di ritmi tiratissimi, giornate di lavoro sfiancanti, logoramento psico-fisico crescente, sotto un'oppressiva cappa di paura e intimidazione. Ma c'è un elemento ulteriore che può spiegare il parziale “reshoring”- assieme ad altri ancora, per esempio, la vicinanza ai mercati di sbocco – vale a dire la conflittualità operaia crescente in Cina che, facendo aumentare i salari, rende la produzione delle merci nella “manifattura del mondo” meno conveniente di prima. I salari cinesi, sono, in assoluto, sempre molto bassi rispetto a quelli statunitensi, ma rapportati alla produttività generale – in termini di plusvalore – del sistema produttivo, la distanza si accorcia sensibilmente: «Alla fine del decennio 2000, il salario medio nell'industria [cinese] corrisponde solamente al 7% del salario giapponese e al 9% di quello coreano ma […] il costo salariale unitario (il costo del lavoro relazionato alla produttività di quest'ultimo) raggiunge il 67% di quello degli Stati Uniti contro il 40% nel 1998, e questa evoluzione rischia di penalizzare il proseguimento del processo di accumulazione [in Cina]» (17). Secondo il centro studi economici IHS Global Insight, nel 2010 la Cina diventava la prima nazione manifatturiera, col 19,8% della produzione industriale mondiale, superando gli Stati Unti, fermi al 19,4%; il valore aggiunto era, rispettivamente, di 1995 e 1952 miliardi di dollari. Il dato più significativo, però, dal nostro punto di vista, è che il valore aggiunto, poco differente, era prodotto, nel primo caso, da cento milioni di salariati, nel secondo da 11,5 milioni (18). In breve, la produttività dell'operaio americano era e rimane molto più alta, almeno in determinati settori, e con la cura da cavallo cui è stato sottoposto il proletariato statunitense è destinata a crescere, nel quadro di una tendenza (sottolineiamo tendenza) mondiale alla convergenza dei salari verso il basso, pur in presenza di un aumento, parziale, di quelli dei paesi “emergenti” che partivano da livelli molto bassi. Che i processi in corso siano però in grado di rilanciare l'accumulazione su scala mondiale è un altro paio di maniche, come abbiamo detto più volte. Gli studi borghesi, anche ammessa (ma non automaticamente concessa) la buona fede, sono condotti con criteri che tendono a distorcere il dato reale, a fraintenderlo – per riprendere quanto si diceva all'inizio – per cui, là dove essi vedono prosperità (19) noi vediamo le manifestazioni patologiche di un sistema economico-sociale in cui gli aspetti parassitari occupano una posizione sempre più importante, ma depauperano, fino all'esaurimento e al collasso, esseri umani e ambiente.

Tra le pieghe del web fanno capolino “profeti di sventura” che annunciano la catastrofe imminente dell'economia statunitense (20): sono profezie da prendere con cautela, naturalmente, ma non più degli annunci trionfali sulla ripresa dell'economia americana, che si sarebbe lasciata la crisi alle spalle. Per non ripeterci, rimandiamo ai lavori già segnalati, qui ritorniamo brevemente sui posti di lavoro creati da cinque anni a questa parte, che si aggirano mensilmente sulle duecentomila unità. Fatta la debita tara ai criteri con cui vengono rilevati, rimane che la quasi totalità di essi si trova nel terziario, dove è noto che pullulano i bad jobs, i lavori spesso precari, part-time, dagli stipendi bassi o molto bassi, che addirittura hanno bisogno di essere integrati dai food stamps, i buoni alimentari statali, perché permettono solo una sopravvivenza stentata. A questo proposito, lo stato spende circa due miliardi di dollari all'anno per mezzo milione di lavoratori della WalMart, la gigantesca catena di supermercati, poiché col solo stipendio affondano sotto la soglia di povertà (21). Il recente aumento del salario minimo deciso dall'azienda (portato a 9 dollari l'ora), oltre che essere una manovra pubblicitaria resa possibile dai lauti profitti realizzati e un modo per rallentare il turn-over della forza lavoro (il 40% all'anno) che rischia di compromettere il flusso regolare dell'attività, rimane in ogni caso lontano da quella soglia dei 15 dollari l'ora (ma c'è chi dice 21) necessari per riportare il potere d'acquisto del salario minimo al livello, non certo eccezionale, ma pur sempre superiore a quello odierno, del 1968. Non è un caso che le lotte generose dei lavoratori dei fast food e di altri settori del terziario di questi anni abbiano appunto indicato nei quindici dollari l'obiettivo da raggiungere. Anche l'aumento dei minimi salariali deciso autonomamente da una ventina di stati, vista l'opposizione del Congresso alla sua estensione a scala nazionale, non deve essere sopravvalutata, perché, in molti casi, si tratta di aumenti di qualche decina di centesimi, che, sostanzialmente, lasciano lo stipendio a un livello letteralmente da fame. Nel quadro del generale peggioramento delle condizioni di vita della forza lavoro spiccano, va da sé, i segmenti “latini” e neri” del proletariato (22), il che, se ce ne fosse bisogno, inquadra la rabbia esplosa nei “riots” delle città americane, da Ferguson a Baltimora, dove la brutalità della polizia ha fatto da detonatore a una situazione socialmente esplosiva.

Ancora una volta, purtroppo, la mancanza di un punto di riferimento rivoluzionario – il partito – condanna quelle esplosioni di rabbia alla sterilità politica, come del resto è accaduto per il grande movimento di Occupy Wall Street del 2011, che, sia pure confusamente, puntava il dito contro le crescenti disuguaglianze sociali prodotte da un sistema in cui pochi privilegiati – il famigerato 1% - si arricchiscono spudoratamente ai danni della stragrande maggioranza della popolazione, sintetizzata dell'immagine fortunata del “99%”. Anzi, in quest'ultimo caso, il malessere sociale e l'ansia di cambiamento sono stati capitalizzati da riformismo pallido di Obama ossia dal vertice politico del sistema dello sfruttamento, se è vero che non pochi giovani animatori di Occupy l'anno successivo si sono messi a fare campagna elettorale per la rielezione del presidente democratico (23).

Il processo di aggregazione delle potenziali avanguardie comuniste in Nord America, come nel resto del mondo, è ancora molto indietro, eppure non può essere eluso se si vuole interrompere il circolo vizioso di boom economici fittizi, crolli drammatici sulla testa del proletariato, guerre, in cui quest'ultimo ha tutto da perdere, devastazioni ambientali: la barbarie, questa sì già in marcia da tempo.

Celso Beltrami(1) Vedi Battaglia comunista n. 2-2014, n. 2-2015 e Prometeo n.11, giugno 2014.

(2) Morya Longo, L'effetto boomerang della liquidità USA, Il Sole 24 ore, 26 aprile 2015.

(3) Vedi i dati riportati sul Sole 24 ore del 19 marzo 2015 a pagina 17.

(4) «... i soldi stampati dalla FED sono finiti sui mercati finanziari e quelli del Governo sono in buona parte andati in soccorso delle banche», M. Longo, cit.

(5) Si può dire che l'unica massiccia svalutazione in corso sia quella del capitale variabile ossia della forza lavoro...

(6) Dario Fabbri, Burro e cannoni: il segreto del dollaro è la grandezza dell'America, in Limes, n. 2-2015, pag. 25.

(7) Del 40% il real brasiliano, del 60% il rublo: vedi Vito Lops, Il Re dollaro incubo degli emergenti, Il Sole 24 ore, 5 aprile 2015.

(8) Il Sole 24 ore, 5 aprile 2015.

(9) Vedi Prometeo n. 11, giugno 2014.

(10) Ignazio Masulli, Chi ha cambiato il mondo?, Edizioni Laterza, 2014, pag. 68. L'Autore specifica che ci si riferisce solo agli investimenti diretti nella “economia reale”, cioè nella produzione di merci ed erogazione di servizi legati in vario modo alla manifattura; sono esclusi i movimenti di capitali speculativi di diverso genere.

(11) Mylène Gaulard, Karl Marx à Pékin. Les racines de la crise en Chine capitaliste [Karl Marx a Pechino. Le radici della crisi nella Cina capitalista], Edizioni Demopolis, 2014; vedi, in particolare, la tabella a pag. 176. Si tratta di un libro molto interessante, che, sebbene faccia concessioni, per così dire, all'analisi economica di tipo luxemburghiano, si sforza di leggere le contraddizioni del capitalismo cinese con gli strumenti del marxismo.

(12) Marco Valsania, Il Sole 24 ore, 5 aprile 2015, pag. 5.

(13) Vedi BC n. 2-2014 e n. 2-2015.

(14) Vedi, tra i tanti documenti disponibili, I. Masulli, cit., pag. 89 e l'intervista all'economista marxista Fred Moseley intitolata “Crisi, Marx e Occupy”, pubblicata dal blog Connessioni e ripresa dal sito Sinistra in rete il 28 maggio 2012.

(15) In I. Masulli, cit., pag. 212.

(16) G.Barba Novaretti, il Sole 24 ore del 2 febbraio 2012.

(17) Mylène Gaulard, cit., pag. 116.

(18) L'Expansion on-line, 14 marzo 2011.

(19) Per esempio, i consumi in aumento... grazie ai debiti, titoli finanziari che si gonfiano in maniera spropositata oltre e contro il banale buon senso ecc.

(20) Vedi, tra i tanti, questo è quanto riporta il sito Wall Street Italia il 27 febbraio 2015: «NEW YORK (WSI) - La ripresa americana? Una truffa. Non usa mezzi termini, Albert Edwards, strategist di Societé Generale noto per il suo pessimismo cronico, in un report odierno in cui vengono definite le prospettive dell’economia americana decisamente grigie. Secondo l’esperto la situazione è talmente compromessa, che non sono escluse "violente" reazioni del mercato nella seconda metà dell’anno.

Edwards invita a guardare i dati sugli utili: "La flessione dei profitti degli Stati Uniti sta accelerando e non è solo un fenomeno legato al petrolio o al dollaro. Senza considerare che ci sono numerosi dati macro che hanno deluso le attese nel mese di febbraio". Per l'esperto della banca francese, un andamento debole degli utili come quello attuale è normalmente associato a una vera e propria recessione» in: wallstreetitalia.com

(21) Mauro del Corno, USA, svolta “obamiana” dei supermercati Walmart..., in Il Fatto Quotidiano, 10 marzo 2015.

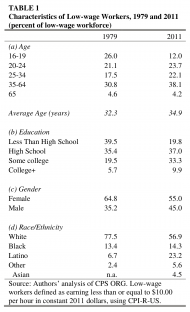

(22) Osservando questa tabella sul rapporto tra bassi salari e scolarizzazione, si può vedere come tutti gli indici segnalino un peggioramento complessivo delle condizioni della classe lavoratrice statunitense: per esempio, l'età media (sempre più adulti sono costretti a fare “lavoretti” da studenti, per così dire). L'abbassamento delle donne tra i precettori di stipendi bassi, si spiega con il forte aumento relativo degli uomini; allo stesso modo, il calo di coloro che hanno un basso livello di studi è “compensato” dall'aumento di tutte le altre categorie. Così come la diminuzione percentuale dei bianchi è spiegabile, dal nostro punto di vista, col forte afflusso di forza lavoro “latina”: dal 1980 al 2010, secondo la ricerca citata di I. Masulli, pag. 132, sarebbero entrati negli USA quaranta milioni di messicani (maschi e femmine, naturalmente). La tabella è tratta da: JOHN SCHMITT and JANELLE JONES , Low-wage Workers Are Older and Better Educated than Ever , CEPR (Center for economic and policy research, aprile 2012, reperibile sul web.

(23) Bruno Cartosio, La grande frattura, Ombre Corte, 2013, pag. 19.

Prometeo

Prometeo - Ricerche e battaglie della rivoluzione socialista. Rivista semestrale (giugno e dicembre) fondata nel 1946.

Prometeo #13

Inizia da qui...

ICT sections

Fondamenti

- Bourgeois revolution

- Competition and monopoly

- Core and peripheral countries

- Crisis

- Decadence

- Democracy and dictatorship

- Exploitation and accumulation

- Factory and territory groups

- Financialization

- Globalization

- Historical materialism

- Imperialism

- Our Intervention

- Party and class

- Proletarian revolution

- Seigniorage

- Social classes

- Socialism and communism

- State

- State capitalism

- War economics

Fatti

- Activities

- Arms

- Automotive industry

- Books, art and culture

- Commerce

- Communications

- Conflicts

- Contracts and wages

- Corporate trends

- Criminal activities

- Disasters

- Discriminations

- Discussions

- Drugs and dependencies

- Economic policies

- Education and youth

- Elections and polls

- Energy, oil and fuels

- Environment and resources

- Financial market

- Food

- Health and social assistance

- Housing

- Information and media

- International relations

- Law

- Migrations

- Pensions and benefits

- Philosophy and religion

- Repression and control

- Science and technics

- Social unrest

- Terrorist outrages

- Transports

- Unemployment and precarity

- Workers' conditions and struggles

Storia

- 01. Prehistory

- 02. Ancient History

- 03. Middle Ages

- 04. Modern History

- 1800: Industrial Revolution

- 1900s

- 1910s

- 1911-12: Turko-Italian War for Libya

- 1912: Intransigent Revolutionary Fraction of the PSI

- 1912: Republic of China

- 1913: Fordism (assembly line)

- 1914-18: World War I

- 1917: Russian Revolution

- 1918: Abstentionist Communist Fraction of the PSI

- 1918: German Revolution

- 1919-20: Biennio Rosso in Italy

- 1919-43: Third International

- 1919: Hungarian Revolution

- 1930s

- 1931: Japan occupies Manchuria

- 1933-43: New Deal

- 1933-45: Nazism

- 1934: Long March of Chinese communists

- 1934: Miners' uprising in Asturias

- 1934: Workers' uprising in "Red Vienna"

- 1935-36: Italian Army Invades Ethiopia

- 1936-38: Great Purge

- 1936-39: Spanish Civil War

- 1937: International Bureau of Fractions of the Communist Left

- 1938: Fourth International

- 1940s

- 1960s

- 1980s

- 1979-89: Soviet war in Afghanistan

- 1980-88: Iran-Iraq War

- 1982: First Lebanon War

- 1982: Sabra and Chatila

- 1986: Chernobyl disaster

- 1987-93: First Intifada

- 1989: Fall of the Berlin Wall

- 1979-90: Thatcher Government

- 1980: Strikes in Poland

- 1982: Falklands War

- 1983: Foundation of IBRP

- 1984-85: UK Miners' Strike

- 1987: Perestroika

- 1989: Tiananmen Square Protests

- 1990s

- 1991: Breakup of Yugoslavia

- 1991: Dissolution of Soviet Union

- 1991: First Gulf War

- 1992-95: UN intervention in Somalia

- 1994-96: First Chechen War

- 1994: Genocide in Rwanda

- 1999-2000: Second Chechen War

- 1999: Introduction of euro

- 1999: Kosovo War

- 1999: WTO conference in Seattle

- 1995: NATO Bombing in Bosnia

- 2000s

- 2000: Second intifada

- 2001: September 11 attacks

- 2001: Piqueteros Movement in Argentina

- 2001: War in Afghanistan

- 2001: G8 Summit in Genoa

- 2003: Second Gulf War

- 2004: Asian Tsunami

- 2004: Madrid train bombings

- 2005: Banlieue riots in France

- 2005: Hurricane Katrina

- 2005: London bombings

- 2006: Comuna de Oaxaca

- 2006: Second Lebanon War

- 2007: Subprime Crisis

- 2008: Onda movement in Italy

- 2008: War in Georgia

- 2008: Riots in Greece

- 2008: Pomigliano Struggle

- 2008: Global Crisis

- 2008: Automotive Crisis

- 2009: Post-election crisis in Iran

- 2009: Israel-Gaza conflict

- 2006: Anti-CPE Movement in France

- 2020s

- 1920s

- 1921-28: New Economic Policy

- 1921: Communist Party of Italy

- 1921: Kronstadt Rebellion

- 1922-45: Fascism

- 1922-52: Stalin is General Secretary of PCUS

- 1925-27: Canton and Shanghai revolt

- 1925: Comitato d'Intesa

- 1926: General strike in Britain

- 1926: Lyons Congress of PCd’I

- 1927: Vienna revolt

- 1928: First five-year plan

- 1928: Left Fraction of the PCd'I

- 1929: Great Depression

- 1950s

- 1970s

- 1969-80: Anni di piombo in Italy

- 1971: End of the Bretton Woods System

- 1971: Microprocessor

- 1973: Pinochet's military junta in Chile

- 1975: Toyotism (just-in-time)

- 1977-81: International Conferences Convoked by PCInt

- 1977: '77 movement

- 1978: Economic Reforms in China

- 1978: Islamic Revolution in Iran

- 1978: South Lebanon conflict

- 2010s

- 2010: Greek debt crisis

- 2011: War in Libya

- 2011: Indignados and Occupy movements

- 2011: Sovereign debt crisis

- 2011: Tsunami and Nuclear Disaster in Japan

- 2011: Uprising in Maghreb

- 2014: Euromaidan

- 2016: Brexit Referendum

- 2017: Catalan Referendum

- 2019: Maquiladoras Struggle

- 2010: Student Protests in UK and Italy

- 2011: War in Syria

- 2013: Black Lives Matter Movement

- 2014: Military Intervention Against ISIS

- 2015: Refugee Crisis

- 2018: Haft Tappeh Struggle

- 2018: Climate Movement

Persone

- Amadeo Bordiga

- Anton Pannekoek

- Antonio Gramsci

- Arrigo Cervetto

- Bruno Fortichiari

- Bruno Maffi

- Celso Beltrami

- Davide Casartelli

- Errico Malatesta

- Fabio Damen

- Fausto Atti

- Franco Migliaccio

- Franz Mehring

- Friedrich Engels

- Giorgio Paolucci

- Guido Torricelli

- Heinz Langerhans

- Helmut Wagner

- Henryk Grossmann

- Karl Korsch

- Karl Liebknecht

- Karl Marx

- Leon Trotsky

- Lorenzo Procopio

- Mario Acquaviva

- Mauro jr. Stefanini

- Michail Bakunin

- Onorato Damen

- Ottorino Perrone (Vercesi)

- Paul Mattick

- Rosa Luxemburg

- Vladimir Lenin

Politica

- Anarchism

- Anti-Americanism

- Anti-Globalization Movement

- Antifascism and United Front

- Antiracism

- Armed Struggle

- Autonomism and Workerism

- Base Unionism

- Bordigism

- Communist Left Inspired

- Cooperativism and Autogestion

- DeLeonism

- Environmentalism

- Fascism

- Feminism

- German-Dutch Communist Left

- Gramscism

- ICC and French Communist Left

- Islamism

- Italian Communist Left

- Leninism

- Liberism

- Luxemburgism

- Maoism

- Marxism

- National Liberation Movements

- Nationalism

- No War But The Class War

- PCInt-ICT

- Pacifism

- Parliamentary Center-Right

- Parliamentary Left and Reformism

- Peasant movement

- Revolutionary Unionism

- Russian Communist Left

- Situationism

- Stalinism

- Statism and Keynesism

- Student Movement

- Titoism

- Trotskyism

- Unionism

Regioni

Login utente

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.