You are here

Accueil ›La chute du taux moyen de profit, la crise et ses conséquences

Les rapports de production capitalistes sont basés sur la loi fondamentale: la création de plus-value pour la réalisation du profit. Le rapport inégal entre capital et travail ne se limite pas seulement à fournir un profit, mais le maximum de profit possible. Dans ce rapport, le profit maximum n'est possible que grâce à la reproduction élargie sur la base de l'augmentation de l'exploitation de la force de travail, l'augmentation du taux de plus-value. Il s'ensuit que le processus d'accumulation, la concentration des moyens de production et la centralisation du capital financier en sont les conséquences naturelles.

Dans la phase initiale de développement du capitalisme, le but est atteint en étendant jusqu’aux limites des possibilités humaines, la journée de travail. La plus-value absolue fut, essentiellement, la base de la maximalisation du profit. La journée de travail a ainsi atteint plus de 16 heures en Angleterre et dans les principaux pays industrialisés. Dans ce cas, d'ailleurs, le type d'accumulation déterminée ne pouvait pas modifier de manière significative la composition organique du capital, permettant non seulement l’augmentation de la masse des profits, mais encore le taux de profit. Mais les limites de temps de la journée de travail - même dans l’hypothèse extrême - ne peuvent pas aller au delà de 24 heures - et une forte lutte de classe pour la réduction du temps de travail a imposé aux capitalistes, animés par l’optimisation du profit, la réduction du temps de travail nécessaire en utilisant de plus en plus massivement la plus-value relative. Cela a permis ensuite au capital d'accroitre la productivité sociale du travail, le taux d'exploitation et d'augmenter la masse des profits, mais de remplacer dans le même temps la force de travail par des machines technologiquement plus avancées en élevant la composition organique mais en créant ainsi les conditions de la chute du taux de profit. L'augmentation de la productivité sociale du travail et la création de plus-value relative ont créé en conséquence d’énormes contradictions au capitalisme par la chute tendancielle du taux moyen de profit. L'augmentation du capital mort par rapport au capital vivant ou, en d'autres termes, du capital constant par rapport au capital variable c'est-à-dire l’énorme augmentation de capital en machines et matières premières par rapport à l'augmentation et/ou la diminution des travailleurs dans la production, a abouti à ce que l'accroissement de l'extraction de plus-value, en amplifiant la masse des profits, diminue le taux de profit. Si le taux de profit est le rapport entre la plus-value réalisée et la masse du capital total engagée pour l'obtenir, plus on réduit le nombre de travailleurs par rapport au capital constant, plus on réduit les bases sur lesquelles on extrait la plus-value. Plus précisément, dans le processus d'accumulation, la masse de capital total investie par unité de travailleur productif augmente tandis qu’augmente la plus-value produite par chaque travailleur. La masse des profits augmente, mais le taux de profit diminue sur la base de l'augmentation du rapport organique du capital. Comme il est bien connu, la formule pv/C représente le taux de profit - où pv exprime la quantité de plus-value extraite, qui est calculée en multipliant la plus-value obtenue par la production d’un travailleur en particulier et C est le capital total, c'est à dire la somme du capital constant et variable - il s'ensuit que, en augmentant le deuxième terme par rapport au premier, à savoir réduire le nombre de travailleurs en fonction de l'augmentation de capital utilisé, on crée les conditions de la chute du taux. En termes mathématiques, si le numérateur diminue par rapport au dénominateur, ou si la valeur du numérateur croît moins que celle du dénominateur, le résultat obtenu est plus bas. La relation entre pv et C est le résultat du rapport organique du capital, provoquant la chute du taux de profit. Le rapport organique du capital est calculé en reliant le capital constant avec le capital variable et en exprimant, en pourcentage du capital total, le résultat de leur rapport réciproque. Par exemple, si la relation quantitative entre le capital constant et variable est de 80/20, nous obtiendrons un rapport organique qui serait de 400%. Si on augmente le premier chiffre: le capital constant, et si on diminue le second: le capital variable, soit 90/10, nous obtenons un rapport organique du capital de 900%. Plus le rapport organique du capital augmente, plus la loi de la chute du taux de profit moyen, s'exprime. Le capitalisme ne peut pas sortir de cette loi, immanente aux rapports de production, sinon pendant un temps et pour de courtes périodes. Son parcours est marqué par la spécificité de ses contradictions fondamentales, ce chemin le conduit au déclin en tant que mode de production. Il met en évidence une série de conséquences économiques et sociales dévastatrices.

Plus le taux de profit baisse, et plus les mécanismes de valorisation du capital, trouvent des difficultés pour s'exprimer. Plus le processus de valorisation ralentit et plus le taux d'accroissement de la richesse sociale produite diminue proportionnellement en dépit de l'extraordinaire augmentation de la productivité et de l'exploitation de la force de travail. Avant tout c'est, généralement, l'augmentation de la productivité sociale du travail et l'accroissement de la plus-value relative qui sont à la base de la loi. Comme le dit Marx dans le troisième volume du Capital au début du treizième chapitre:

«La tendance progressive à la baisse du taux général de profit est donc juste une expression propre au mode de production capitaliste du fait du développement progressif de la productivité sociale du travail. Cela ne signifie pas que le taux de profit ne peut pas momentanément diminuer pour d'autres raisons, mais signifie, en conséquence, que de la nature même de la production capitaliste, et comme nécessité historique de son développement, le taux général moyen de plus-value doit s’exprimer par une diminution du taux général de profit.»

Le taux de croissance du produit mondial brut en témoigne en diminuant graduellement et en entrainant l’économie dans un rapport organique plus élevé du capital. Au cours de la décennie 1970/80, la capacité de production internationale s’exprimait dans des taux d'augmentation de 5,51%. Dans la décennie suivante en 1980/90, elle est tombée à 2,27%. Dans les années 1990/2000, nous arrivons faiblement à 1,09%. Puis la crise des subprimes a fait le reste, imposant la récession internationale où le PIB mondial a amplement fini sous la croissance zéro. Si l'on considère, pour les mêmes périodes, la baisse de la production mondiale par habitant, les choses sont encore pires. À 3,76% durant les années 1970/80, répond le 0,69% au cours des années 1980/90 qui se terminent par un moins 0,19 durant les années 1990/2000. La baisse de l'augmentation du produit brut mondial n'est pas due au fait que les besoins aient été parfaitement satisfaits et que la demande de biens et de services aient été individuellement remplie, mais aux difficultés de valorisation des capitaux qui se sont moins investis dans la production réelle et ont été découragés par la baisse des marges de profit pour se tourner vers les sirènes de la spéculation. Au cours de la même période, avec toutefois des différences entre régions et zones, les capacités de production des entreprises n'ont jamais dépassé les 76% et la spéculation a de plus en plus attiré les capitaux à la place de l'investissement productif. Les deux phénomènes sont liés et sont soulignés par le fait que, lorsque le processus de maximalisation des profits est difficile, le capital est orientée vers la recherche d'extra et de surprofits ainsi que de plus-value qui n'ajoute rien à la quantité de marchandises et de services produits, mais qui sont une aubaine pour le grand capital en termes de transfert de plus-value produite ailleurs. De même cela favorise l'émergence des grands monopoles dans le domaine de la production réelle là où les prix monopolistiques sont utilisés pour compenser la perte entrainée par la chute du taux de profit. De grands holdings financiers se développent aussi. Ils se livrent à la spéculation, jusqu'à ce que la bulle éclate annihilant les profits et les gains financiers.

D’abord les choses ont commencé avec Enron, Cirio et Parmalat, puis, il y eut l'explosion de la crise financière liée aux prêts hypothécaires subprimes. Alors le capitalisme tout entier est entré dans la plus profonde et la plus dévastatrice des crises depuis celle des années trente. Il convient d'ajouter que l'explosion de la bulle financière a déjà trouvé une économie réelle grandement en crise. Elle fut la cause et le moteur de tout ce qui est survenu. Un cas exemplaire a été fourni par General Electric et GM. Les deux plus grandes sociétés du monde qui en quarante ans sont passées d'un taux de profit de 20% à 5% et parmi ces 5%, ces dernières années, 40% sont le fruit d'activités spéculatives. Elles ont dû recourir à la financiarisation de leurs activités économiques pour essayer de faire face à leur crise de rentabilité. Au niveau macro-économique, le phénomène a été le même. La financiarisation s’est développée (en parallèle et en sus de la crise des profits) même au cours des étapes de reprise partielle. Entre 1950 et 1980, seulement 15% du capital total était alloué à des activités spéculatives, entre 1980 et 2003, la part du capital spéculatif a été augmentée à 25% mais pas au-delà ce qui indique trois choses: la premièrement montre que l'utilisation de la financiarisation de la crise de la part de l'économie réelle est une nécessité imposée par la difficulté croissante de la valorisation du capital. En d'autres termes, les capitalistes essaient de surmonter le manque de profits provenant de la production par des extra-profits et des surplus ce que ne permet pas le taux et qui peut être, en partie, réinvesti de manière productive. La seconde montre qu'il n’est pas possible d’aller au-delà d'une certaine limite. La création de valeur et donc la part relative de profit est atteinte dans la production par la plus-value. L’utilisation de la bourse et de la spéculation ne sont rien d'autre qu'un mécanisme de transfert de plus-value déjà créée. La troisième qui représente la synthèse des deux premières, entraine la financiarisation de la crise dans la spéculation. La création de capital fictif et le parasitisme ont une limite objective qui ne peut être vaincue que par la destruction de ce même capital fictif qu’elle a, elle-même, contribué à générer. Ces derniers temps, de la fin des années 90 à aujourd'hui, les crises boursières se sont succédé à un rythme extraordinaire. Après l'éclatement de la bulle, en Russie et sur les marchés asiatiques, y compris la bourse américaine, la plus grande destruction de capital fictif dans l'histoire du capitalisme a eu lieu, dépassant même la crise de 1929. Entre janvier 2000 et octobre 2002, le Dow Jones a plongé de 11722 à 7286 perdant 38% de sa capitalisation en actions. Pire encore a été le Nasdaq secteur boursier où sont évaluées les actions des entreprises technologiques. Il a chuté de 80%. Si l'on prend en considération la même période de temps et si on additionne les conséquences entre les deux explosions des marchés boursiers de mars 2000 au troisième trimestre 2002, la perte nette de valeur a été de 8400 milliards de dollars. La crise actuelle a fait le reste en mettant sur le trottoir les plus grandes banques américaines de crédit n’entrainant pas seulement l’intervention de l'État mais aussi l'échec de l'ensemble du système bancaire et de l'économie réelle. En définitive, ces bulles spéculatives sont créées par la financiarisation et la crise à la recherche de l’augmentation des revenus financiers et d’extra profits auxquels le capital recourt de plus en plus souvent dans sa tentative pour reconquérir le taux de profit continuellement en déclin et résoudre sa crise économique. Sa fin inévitable créée la même situation critique à nouveau mais à un niveau supérieur et plus critique. Il ne peut jamais rompre le cercle vicieux typique du capitalisme dans toutes ses périodes de vie, mais dévastateur dans sa phase de déclin. L'exemple actuel est le plus manifeste, il a entrainé, comme jamais auparavant, dans la crise le monde financier et économique, faisant non seulement pâlir les crises du début des années 2000, mais encore la crise des années trente.

Un faible taux de profit non seulement ralentit le processus de valorisation, mais dans le même temps, rend difficile la création de nouveaux capitaux. Un capital possédant un rapport organique élevé et un faible taux de profit, est contraint d’accumuler plus rapidement. L’augmentation rapide de l'accumulation est appropriée pour la réalisation d'une masse croissante de profits, mais dans le même temps, diminue le taux de profit et son taux de valorisation. C’est avec la même dynamique dans les périodes d’aggravation de la crise que se manifeste, avec plus d'intensité, une surproduction de capital et que, ne trouvant pas une marge de profits suffisante dans la production, ce dernier cherche d’autres voies de sortie dans la concentration économique, la centralisation financière et la spéculation. De même, comme le disait Marx à propos du développement des contradictions inhérentes à la loi, au début du chapitre du XVe:

«D’autre part, parce que le taux de valorisation du capital total et le taux de profit sont les moyens pour inciter la production capitaliste (comme la valorisation du capital en constitue le seul objet), sa chute ralentit la formation de nouveaux capitaux indépendants et apparaît comme une menace pour le développement du processus capitaliste de production, il encourage en fait la surproduction, la spéculation, les crises et l'excès de capital simultanément à un excès de population.»

Le rôle toujours plus central assumé par le capital financier, la bourse, les banques, les fonds d'investissement et les holdings en est le témoin. Jamais, comme dans cette phase historique de chute du taux moyen de profit, le capital financier n’a joué un rôle aussi dominant dans les rapports de production capitalistes, et la lutte n'a jamais été aussi violente entre les plus grandes devises pour la suprématie des marchés monétaires comme instrument de mobilisation des capitaux.

Le renforcement de la concurrence commerciale sur les marchés intérieurs et internationaux est un autre effet de la crise des profits. Plus l'oxygène fait défaut dans les mécanismes d'accumulation et de valorisation du capital plus l'affrontement entre les différents capitaux se durcit. La course à l'augmentation de la productivité du travail et de l'exploitation sur la base du développement de plus-value relative aggrave les conditions de concurrence entre les capitaux - concurrence qui, à son tour, est le produit de la crise des profits. Elles ont eu, comme première conséquence, une attaque historique sur les conditions de vie, de travail et de niveau des salaires du prolétariat. L’évidente chronologie est claire. Si nous mettons en relation le moment de l'agression avec la phase aiguë de la chute des profits, il est clair que la dynamique du phénomène économique et social est due au rétrécissement des marges de profit. Tout a commencé dans le milieu des années soixante-dix, lorsque le niveau du taux de profit avait atteint le minimum historique de moins 53%. L'attaque s’est articulée sur tous les fronts, sur celui des salaires directs et indirects ce qui se caractérise par la maîtrise des coûts du travail et du démantèlement progressif de l'État providence. Ces dernières années, dans tous les pays capitalistes avancés, le pouvoir d'achat des salariés est revenu à celui des années soixante-dix, alors que le niveau des systèmes sociaux et d’assistance a considérablement régressé. Dans le rapport entre le capital et le travail, il a été mis en place un certain nombre de formes de contrats fondés sur la flexibilité et sur la précarité de l'emploi ce qui n'avait jamais été rencontré dans l'histoire récente du capitalisme moderne. Avec la crise capitaliste des profits, il est nécessaire non seulement que le coût du travail soit réduit, mais aussi que la force de travail soit employée dans les mécanismes de production lorsque cela est nécessaire pour la valorisation du capital, et automatiquement éjectée quand elle ne l'est plus, ou pas, et de la façon désirée. Le capital ne peut plus se permettre le luxe de maintenir la force de travail quand elle n'est pas exploitable à un rythme compatible avec la nécessité de la valorisation.

Aujourd’hui les gourous de l'économie bourgeoise s’empressent de dénoncer le néo-libéralisme et la mondialisation comme nuisibles pour le bon développement du capitalisme en invoquant l'intervention de l'État. Lorsque prime la nécessité d’encenser ses avantages extraordinaires, ils sont les dignes fils de la crise des profits. Les étroites limites du processus de valorisation au sein des segments nationaux ont forcé le grand capital à briser toutes les barrières possibles que ce soit en termes de circulation de capitaux, de biens, d’abaissement du prix des matières premières stratégiques et enfin de la force de travail. L'exportation du capital financier, la décentralisation de la production et l'utilisation intensive de la main-d'œuvre à un coût très bas sont les corollaires inévitables quand le fonctionnement du système se produit avec un faible rythme de valorisation. Cela est typique pour les pays capitalistes avancés qui se caractérisent par un haut rapport organique de capital. Si tous ces objectifs sont réalisables positivement dans les cas de concurrence impérialiste "normale" ; dans les autres cas, le facteur de force intervient pour les régler. La guerre est devenue le moyen quotidien par lequel l'impérialisme cherche à obtenir les avantages économiques et financiers qui lui sont absolument nécessaires. Rien de nouveau sous le soleil pour le capitalisme ? Certes non, mais dans la phase historique actuelle l'agressivité guerrière, comme tout phénomène de comportement impérialiste est directement proportionnel à la gravité des conditions économiques de la crise. La tendance à la baisse du taux de profit moyen ne génère pas de nouvelles contradictions ou de formes inhabituelles de comportement sur les marchés mondiaux, mais les accentue, les porte à des limites extrêmes, car la crise qui les sous-tend, est extrêmement grave. Depuis la chute de l'empire soviétique, notamment quand la bourgeoisie occidentale criait à la victoire et imaginait une phase future de paix et de prospérité, s’est ouvert le précipice de la crise internationale et des guerres impérialistes avec une intensité et une violence qui n’avait pas été encore rencontrée dans l'histoire récente du capitalisme. Tous les facteurs économiques, la dynamique de la politique intérieure et internationale, la relation entre le capital et le travail, et l'emploi de la force de travail s’expriment avec des phénomènes extrêmes, multiplicateurs et renforçant les frictions inter-bourgeoises dans une orgie décadente dans laquelle l'exploitation accrue du prolétariat et l’augmentation de la pauvreté générale sont la seule constante sur laquelle le capitalisme construit le renforcement des conditions de sa survie.

La chute du taux de profit moyen en chiffres

Dans la littérature économique bourgeoise c’est à peine si nous pouvons trouver des données suffisamment représentatives de la chute du taux de profit moyen. L'explication est évidente, aucun économiste bourgeois, tout en connaissant et craignant la loi et ses désastreuses conséquences, ne déclare ouvertement qu'il s’intéresse au rapport entre la masse de plus-value obtenue et le capital total employé pour l'obtenir. Non pas parce que ces derniers ne veulent pas faire usage des catégories économiques marxistes, toujours niées, mais plus simplement parce que, en exorcisant le problème, ils mettent au centre de l'analyse la masse des profits et pas leur taux. Bien que, fondée sur la connaissance des faits, ils ne font pas de déclarations alarmantes sur la diminution de la rentabilité et la faible valorisation du capital investi. Dans le débat public, ils préfèrent prétendre que les causes du phénomène réside en dehors des rapports de production, comme s'il s'agissait simplement d'une question de marché, de commercialisation des marchandises ou, tout au plus, d’un dysfonctionnement de la production et, par conséquent, qu’une meilleure composition de ses facteurs permettrait de résoudre le problème. Toutefois, lorsque les gestionnaires du capital essayent d'endiguer les inquiétantes conséquences de la chute du taux de profit, ils sont contraints d'agir sur les causes du problème et non sur les effets économiques, mettant en place un large éventail de contre-mesures. Dans le camp marxiste les analyses sont beaucoup plus simples et efficaces, parce qu’il n’a pas d’hésitation sur la mystification sur la dynamique des faits réels, il se concentre sur les aspects antagoniques et contradictoires du capitalisme.

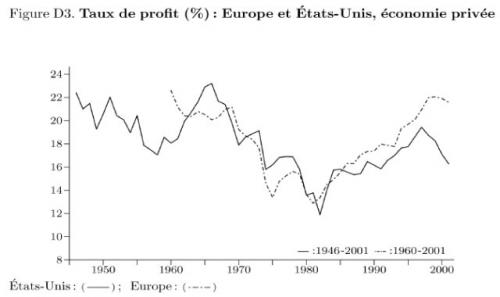

Considérons l’exemple américain depuis la deuxième guerre mondiale par rapport à la loi de la baisse du taux de profit et par rapport aux contre-tendances qu’il provoque. Ce choix est obligatoire, car les données sur l'évolution des bénéfices aux Etats-Unis sont les plus étudiés et connus. Selon les recherches de l'Institut français de comptabilité (INSEE), le taux moyen de profit aux États-Unis de 1955 à 2002, a perdu plus de 30% et, pendant la seule période allant de 2002 à 2005, plus de 35%.

voir graphique 1

D’après ces statistiques, il s'ensuit que pendant la période de 1954 à 1979, le taux de profit a chuté de plus de 50%. Dans la période 1985-1997, il y a eu une reprise exceptionnelle d'environ 20%, pour se terminer durant les années 1997 - 2002 caractérisée par une perte de 21% en fonction de son sommet en 97 suivie par la descente de 2002 à 2007. En termes de pourcentage, il y avait dans la première période une augmentation du taux moyen de profit de 22~23% à 11~12%. Au cours de la deuxième période, il est revenu à 18%, puis a chuté, dans la troisième période, à 14%. Les données nous disent que, sur la base des changements du rapport organique du capital, à long terme, le taux de profit est destiné à chuter. Mais à court terme, pour des circonstances exceptionnelles, résultats de certaines contre-tendances, le taux de profit peut aussi croître, ou sil baisse, il peut ralentir de manière significative.

L'apparente contradiction vient du fait que, dans la première période (l’âge d'or), qui passe d'un taux de 22% à 12%, l'économie américaine enregistre une phase de croissance énorme ce qui ne sera jamais plus atteint dans les décennies suivantes. Le taux de croissance annuel moyen du PIB s’exprime en moyenne autour de 5%, le chômage n’est jamais allé au-delà de sa limite physiologique, autour de 2% et l'inflation n'a jamais dépassé 2,5%. L'économie américaine dominait les marchés commerciaux et enregistrait un énorme excédent de la balance des paiements avec l'étranger et était exportatrice nette de capitaux financiers avec un excédent de 17%. La seule explication à la chute des profits consiste à l’élévation de la composition organique du capital, sous la pression de la plus-value relative, qui, en trente ans, a augmenté de 41% passant de 3,58% à 5,03%. La vitesse et l'intensité de cette manifestation a été impressionnante, même si elle s’est produite sur une période suffisamment longue.

Ce qui signifie que, pendant l'expansion économique qui a débuté avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, la nécessité de réduire encore plus le temps de travail nécessaire à travers l'utilisation de la plus-value relative et des investissements en capital constant a été considérablement supérieure à celui en capital variable, de sorte que le capital constant a considérablement remplacé le capital vivant, réduisant considérablement le domaine où l’on retrouve la plus-value, tout en augmentant son taux. Cela explique pourquoi l'économie américaine se trouve "soudainement", à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix, au milieu de sa première grave crise économique depuis celle de 1929 - 1933 puis toujours avec la crise actuelle. Durant ces années, les secteurs à la traine de l'économie ont été dépassés en compétitivité par le Japon et l'Allemagne. Perdant la domination sur le marché commercial, l’économie des Etats-Unis s’est trouvée pour la première fois, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec un déficit de sa balance des paiements des comptes courants et a dû importer des capitaux de l'étranger, avec la capacité concurrentielle en déclin du fait des taux de profit littéralement divisés par deux. Le redressement du taux de profit, ou devrais-je dire, le ralentissement de sa baisse, qui se déroule chronologiquement entre le début 1985 et la fin 1997, se compose de trois facteurs. Une des raisons de cette reprise réside dans la pression américaine, entièrement réussie, contre le Japon et l'Allemagne, lors du sommet historique de Plaza (1985). À cette occasion, les États-Unis ont imposé à ses deux plus grands concurrents commerciaux et financiers de réévaluer leurs devises ce qui permit à son économie d’obtenir des marges pour la compétition des prix des matières premières, et donc pour le bilan des comptes courants. La seconde portait sur la politique des taux d'intérêt élevés imposés par la Réserve fédérale afin de recycler la masse énorme de pétrodollars qui avaient quitté les pays industrialisés pour les pays producteurs de pétrole après la première et extraordinaire hausse du prix du brut. Les deux opérations combinées ont fait que le dollar a continué à être la monnaie d’échange sur tous les marchés commerciaux internationaux (92% du commerce était libellé en $) et a afflué vers l'économie américaine littéralement asphyxiée par les capitaux frais à investir, en partie sur le marché intérieur, mais surtout à l'étranger. Avec un dollar moins quotté par rapport aux devises concurrentes, mais toujours dominant comme devise internationale, l'économie américaine a réussi à stimuler la compétitivité de ses entreprises grâce à la diminution relative du prix de ses produits. La troisième condition, qui est certainement la plus important, est due au coût du travail. Des taxes moins élevées pour les entreprises, une baisse du coût de l'argent et, surtout, du salaire réel des travailleurs qui ont connu, en cette longue période, une croissance proche de zéro ou même en régression, ont contribué fortement à la reprise du taux de profit dans l'industrie et les secteurs de la transformation, d’à peu près 20%. Le bâtiment a connu des temps encore meilleurs pour le capital. Entre 1978 et 1993 dans ce secteur, les salaires réels ont baissé en moyenne de 1,1% par an, permettant au capital investi de récupérer des taux de profit de 50%. A cela s’ajoute également, parmi ces statistiques, un élément politique qui s’insère dans le processus économique: un faible niveau de lutte de classe permettant au capital de retrouver ses marges de profit. Lorsque la réponse de secteurs du prolétariat aux attaques du capitalisme en crise est faible, voire inexistante, le capital peut plus facilement imposer des politiques économiques de rigueur pour retrouver des marges de profit importantes. Ce furent les fameuses politiques de sacrifices, toujours en vigueur, qui depuis les États-Unis ont ensuite été importées dans l’ensemble du monde occidental, avec l'assentiment des syndicats et des forces politiques de gauche. L'exportation de capital financier et la délocalisation de la production ont fait le reste.

Malgré la reprise significative du taux de profit des années quatre-vingt – quatre-vingt dix, l'économie américaine apparaît à la fin de ces mêmes années dans de telles conditions de difficultés. C’est pourquoi s’est produite une nouvelle crise qui a abouti à la renvoyer pratiquement à la situation de la période précédente de la longue expansion. Depuis 97 reviennent une série de problèmes que la reprise dopée des années quatre-vingt dix avait cachés. Ce schéma entre alors en crise. Il avait été initié dans les années quatre-vingt dix par les Reaganomics qui prévoyaient le siphonage de l’épargne mondiale sur la base de taux d'intérêt élevés et du rôle dominant du dollar qui a eu pour effet le relatif abandon, à leur propre sort, de certains secteurs traditionnels de l'économie et la diminution consécutive de leur compétitivité. Comme sont, en partie, entrés en crise les investissements à l’étranger, la délocalisation de la production et celle de la très haute technologie, la nouvelle frontière de la production, sur laquelle beaucoup ont mis l’accent. L'endettement progressif des entreprises, de l'État et des ménages pour acquérir leur maison et dans leur vie quotidienne ont entrainé une réalité tragique, tandis que le taux de profit reprenait sa course inexorable vers le bas. Plus les profits s’effondrent, plus l'utilisation du parasitisme se produit et la financiarisation de la crise augmente et plus la bulle spéculative se développe de façon exponentielle créant les conditions de son explosion ce qui s’est régulièrement vérifié depuis août 2007 ; nous la retrouvons encore avec toutes ses répercussions négatives sur le prolétariat international qui, une fois de plus, est appelé à payer la facture….

L’éclatement de la bulle spéculative qui servait de moyen facile pour lier l’endettement des entreprises et des ménages, ainsi que le système économique tout entier, a brûlé en quelques jours des milliers de milliards de dollars dans l'environnement fictif du marché boursier, bouleversant dans la crise les mécanismes de recours à la finance. L’ensemble du système capitaliste a montré ses limites et l'économie réelle, déjà très affaiblie, a été entrainée dans le tunnel de la crise. Le marché immobilier s'est effondré comme un château de cartes avant tous les autres grands secteurs productifs y compris ceux de la haute technologie, ils ont commencé à marquer fortement le pas. Les précédents investissements en capital constant et en logiciels ont encore davantage vu diminuer leurs capacités productives. Les usines fonctionnaient en moyenne à 60% avec une nouvelle baisse de la productivité. En outre, les augmentations salariales de 3,5% qui furent possibles dans la phase terminale du boom économique, ont fait le reste devenant un fardeau insupportable pour le capital en crise. L'emprunt des gouvernements à travers la dette publique que les entreprises avaient contractée à travers leur modèle de développement: la financiarisation, mais aussi celui des familles qui avaient construit sur cette base illusoire de consommation facile, ont été remis en cause dans un court espace de temps, jetant le taux de profit et de l'économie américaine tout entière dans l’abîme le plus noir de la crise économique.

La conséquence, entre 2000 et le début 2003, a été une diminution de l'emploi de 6% et des salaires réels de 1,6%. La productivité est en baisse de 40%, l'utilisation des entreprises est de 30% tandis que le PIB qui, en 97, avait augmenté de 4,7%, s’est maintenu sur la période 2000/03 à une moyenne autour de 1,3 %, pour diminuer d’au moins 6% aujourd'hui. En somme, la crise a entraîné une réduction des profits, déduction faite des intérêts, dans une proportion colossale. La masse des profits des entreprises électroniques a chuté d'un niveau de 59,5 milliards de dollars en 1997 à 12,2 milliards en 2001, tandis qu’aujourd'hui la comptabilité à littéralement chuté. Et, dans l'industrie des semi-conducteurs de 13,3 à 2,9 milliards de dollars. Dans les télécommunications de 24,2 en 1996 à 6,8, tandis que dans les services, la baisse a été de 76,2 à 33,5. En conclusion, au cours de la période, la chute du taux de profit dans le secteur non-financier a été en moyenne de 20%, avec des pointes de 27% par rapport au sommet de 97. Avec l'explosion de la crise des subprimes tous ces phénomènes plongent davantage la finance et l'économie réelle dans le chaos le plus total.

En revenant au graphique 1 sur la période1945 à 2003, on voit que la tendance à la baisse du taux de profit est fluctuante. La période allant de 47 à 77 a entraîné une diminution de 53%. Dans la période de 85 à 97 on a enregistré une reprise de 30%, et enfin une rechute de 20% dans la dernière phase, jusqu'en 2003. Par la suite, la rechute s’est poursuivie jusqu'au crack de ces dernières deux années. Le résultat est que l'économie américaine, au cours de ces 56 ans, a vu une baisse du taux de profit moyen de plus de trente pour cent, avec toutes les conséquences qui en découlent dans la vie économique et sociale pour son prolétariat. Mais aussi internationalement avec l'exaspération de la concurrence sur tous les marchés internationaux d'intérêt stratégique et l'apparition du phénomène tragique de la guerre comme la "solution" à jouer sur la base d'intérêts majeurs économiques et stratégiques.

La loi de la chute du taux de profit aux États-Unis et parallèlement dans les principaux pays européens (Grande-Bretagne, France et Allemagne), même avec de petits décalages chronologiques et quelques différences, a ouvert une phase historique caractérisée par six catégories de facteurs.

- L’attaque économique de la force de travail, en termes de temps et d'intensité, est sans parallèle dans l'histoire récente du capitalisme international. L'intensification de l'exploitation de la force de travail grâce à une productivité accrue, tandis qu'ont diminué les coûts et le temps pour produire les marchandises, n'a pas produit plus de richesses et moins d'heures de travail pour le prolétariat, il a favorisé le contraire. Dans un capitalisme avec une forte composition organique du capital et à faible taux de profit, l’essentiel de la productivité du travail s’accomplit par la baisse des salaires, la prolongation de la journée de travail, le démantèlement de l'État providence et la précarité de l'emploi, en fonction de l'augmentation de la concurrence entre les divers capitaux. Il s’est enfoncé dans le maelström de la concurrence de la crise des profits.

- L'exportation du capital financier, la décentralisation de la production et la recherche désespérée des marchés où le coût de la main-d'œuvre est plusieurs fois inférieur à celui du marché intérieur, sont devenus l'une des conditions de la survie du capitalisme en crise. Des régions entières ont été prises d’assaut par les capitaux à la recherche d'une meilleure rémunération basée sur la recherche de marchés pour un travail bon marché. L’Europe de l'Est a été un de ces domaines où la France, l'Allemagne et l'Italie ont exporté une grande partie de leurs usines de production. Le Sud-est asiatique a joué le même rôle pour le Japon et, dernièrement, même pour la Chine. Le géant américain, même avec les pieds de plus en plus en argile, a délocalisé en Asie, en Afrique, faisant concurrence à la Chine ainsi que dans les zones restantes du sous-continent américain qui souffre encore du rôle impérialiste de Washington.

- L'utilisation de la financiarisation grâce aux super et aux extra-profits, l'utilisation systématique de la spéculation, aux activités parasitaires et à la création de capital fictif, fournissent le sens non seulement des difficultés pour la valorisation du capital mais aussi de la décadence de l'ensemble du système capitaliste international.

- La crise actuelle a également souligné qu’il ne s’agit pas d’une crise du néolibéralisme, mais du système économique tout entier dans la phase finale de son troisième cycle d'accumulation. Ces mêmes économistes bourgeois qui hier craignaient la présence de l’État comme étant le pire des maux, aujourd’hui l’invoquent comme étant la seule voie de salut, sans oublier, toutefois, que ce n’est pas le moyen de gérer les rapports de production qui peut éliminer les contradictions du système, mais au contraire, se sont plutôt les crises du système qui, à leur tour, montrent les limites de tous ses types de gestion: libérale, néolibérale, staliniste ou mixte en fonction de la trajectoire historique prise précédemment par le capital.

- La nécessité de travailler par tous les moyens possibles à la recherche de marchés de matières premières, du pétrole et du gaz naturel en priorité. Après l'effondrement de l'URSS, nous avons assisté à un processus de recomposition impérialiste, encore en acte, où des continents entiers, des aires et des zones stratégiques, pour trouver des sources d'énergie, sont devenus le centre névralgique de la confrontation entre les grands prédateurs internationaux. Du centre de l’Asie au sous-continent américain, du Moyen-Orient à l'Afghanistan, du delta du Niger à l'Iraq se développent, sans interruption, les routes de l'énergie et la recomposition impérialiste. Trajectoire qui rencontre parallèlement une lutte vigoureuse même sur le terrain du rôle hégémonique des devises internationales. Avant le début des années 2000, le dollar dominait incontestablement sur tous les marchés financiers et commerciaux. Le pétrole était quotté et vendu en dollars. Aujourd'hui, la Russie vend principalement en roubles. L'Iran et le Venezuela acceptent également l'euro et de nombreux pays producteurs du Golfe ont mis en chantier un plan pour créer un cocktail de monnaies pour remplacer progressivement le dollar comme seule monnaie pour vendre leur pétrole. Depuis quelques années maintenant son «empire» rencontre l'opposition d’autres monnaies même sur le plan commercial. Jusqu'en 1999, 92% des échanges internationaux avaient lieu en dollars, aujourd'hui c’est seulement 40%. Un autre 40% est tombé sous la direction de l'euro et les 20% restants sous le yen et la devise chinoise.

- Le facteur de guerre, toujours présent dans la vie de l'impérialisme, a pris un caractère aigu particulier. Rien n’échappe aux tensions inquiétantes de son fracas, ni les marchés, ni la finance, ni le commerce, ni les devises et les matières premières. Destruction, mort, barbarie sont les constantes économiques et sociales de la crise du capitalisme. Pas étonnant que le "pouvoir soft" du nouveau président américain Obama déclare fermer Guantanamo, mais combien d'autres prisons du même type restent aux Etats-Unis, et dans d'autres parties du monde, sous la direction de la CIA et de l’armée américaine? Il tend la main à l'Iran, mais réitère la politique de sanctions si le régime de Téhéran ne renonce pas à l'option nucléaire et s’il n’accepte pas les accords pétroliers des Compagnies des USA. Ils quitteront l'Irak quand le gouvernement de Bagdad sera en mesure de contrôler la situation interne, de produire et d’exporter son pétrole comme avant la guerre, considérant les États-Unis comme partenaire privilégié que se soit pour son approvisionnement et son prix. Dans le cas contraire, les troupes américaines resteront sur place et, dans le meilleur des cas, il devrait rester un contingent de 40 000 hommes. Pour l'axe Afghanistan - Pakistan les choses sont beaucoup plus claires. La nouvelle administration a non seulement aucune intention de renoncer à «l'os», mais encore a affecté des dizaines de milliards de dollars pour la guerre dite contre le terrorisme, en parfaite harmonie avec l'administration Bush pour ne pas rater le dernier train des ressources énergétiques du centre de l’Asie en concurrence ouverte avec la Russie et la Chine sur ce qui, pour le moment, n’est seulement qu’une guerre des tubes. Mais cela pourrait, seulement au niveau régional, se transformer en combats guerriers, comme en Géorgie, Ossétie du Nord, en Tchétchénie, etc...

Ajoutez à cela un engagement renouvelé, toujours dans la poursuite de la ligne de Bush en Afrique (Soudan, Tchad et Nigeria) pour combattre, sur le même terrain de l'énergie, la profonde intrusion de la Chine. Dans ces pays, les crises gouvernementales, les guerres civiles et les affrontements entre bandes armées (des impérialistes principaux) sont la preuve de l’action du gouvernement américain qui, tout en changeant de masque, est forcé de continuer la même politique impérialiste passée, en apparence moins brutale mais toujours présente et avec le même contenu.

Les effets temporaires des contre-tendances sur la baisse du taux de profit

De l’analyse de l'évolution de l'économie américaine depuis la Seconde guerre mondiale on déduit deux aspects. Le premier, la loi de la baisse tendancielle du taux de profit s’exprime avec continuité en longue période. Le deuxième, la tendance de la loi dépend d'un certain nombre de facteurs, de contre tendances et de leur efficacité qui, même dans les cas les plus positifs, finissent par obtenir un résultat seulement à court et à moyen terme, interrompant un temps la chute du taux qui est inhérent aux mécanismes de valorisation du capital et retardant la rapidité de sa chute, sans jamais pouvoir inverser le sens de la direction de la loi elle-même.

Bien que d'une part le capital mette en place les conditions de la chute du taux moyen de profit et de l'autre essaie de contenir les effets par une série d'initiatives visant à dévaloriser le capital constant et variable en tentant, par conséquent, à accroître la productivité sans effet, ou avec peu d'effets, sur la modification de la partie supérieure de la composition organique du capital qui est à la base de la chute du taux de profit. Dans les conditions normales, la productivité augmente en fonction de l'augmentation du capital constant par rapport au capital variable. Mais plus de technologie signifie plus d'investissements en capital constant qui remplace une quantité plus ou moins importante de force de travail. En d'autres termes, le capital variable diminue plus rapidement que n’augmente le capital constant. Dans ce contexte, la productivité augmente si le coût des biens produits est inférieur à celui de la phase économique précédente et si le calcul global (à savoir la somme du capital constant et variable) diminue sur les deux chiffres. Ce faisant, toutefois, il augmente, avec la productivité, le taux d'exploitation et la masse des profits, mais il élève le rapport organique du capital et se créent les conditions de la baisse du taux de profit. C'est pourquoi le capital a la nécessité d'accroître la productivité sans affecter beaucoup l'augmentation de la composition organique pour ralentir ou freiner, à court terme, la crise des profits. Si une augmentation limitée du capital constant permet une augmentation du taux d'exploitation, avec un nombre inchangé de travailleurs et des salaires plus bas, il est possible de récupérer le taux de profit.

Il va sans dire que si ces opérations demeurent dans une seule entreprise ; alors l’impact serait peu visible sur des marges du taux de profit, mais si elles affectent de grandes entreprises dans plusieurs secteurs de production, alors l'effet peut être plus significatif, quoique de courte durée et prenant fin quand la réorganisation de la production se généralisera au niveau national et international, les avantages temporaires seront alors annulés.

La dévaluation du capital variable et du capital constant

La contre-tendance par excellence concerne le coût du travail en agissant sur le salaire direct et indirect. La pratique a toujours été utilisée, mais son intensification s’est fortement accélérée ces derniers temps en raison des faibles taux de profit dans tous les pays capitalistes avancés caractérisés par une composition organique du capital très élevé. Depuis vingt ans le démantèlement de l'État providence, autrement dit, la diminution des salaires directs ou indirects, avec des modalités et des temps d'application différents, est une constante qui a frappé le prolétariat international. En ligne de mire, les plus importantes touchent la santé, les pensions et le financement des écoles publiques et des universités. La baisse des coûts pour la prévention et l'assistance sur la contribution de l'État, mais aussi sur les entreprises et aussi l’allongement de la vie active sur des postes de travail différents, ont produit quelques effets bénéfiques pour le capital. Les entreprises accordent moins pour la maladie, le temps d’absence pour des soins s’est réduit, puis pour la prévention et enfin par l'élimination de certaines maladies des rubriques officielles. Ces aspects s’analysent comme des économies sur les salaires sociaux qui s’apprécient toujours à l’avantage du capital. En Italie, le monde entrepreneurial essaie de ne pas reconnaître les trois premiers jours de maladie comme franchise pour les travailleurs. Le chantage en direction des travailleurs possédant un contrat à durée déterminée et les immigrants, est la pratique la plus odieuse. La menace politique à peine voilée pour empêcher toute déclaration d’accidents du travail ou pour ne pas dénoncer l’absence de règles de sécurité à défaut de quoi le contrat ne serait pas renouvelé, est de plus en plus pratiquée. Sur le terrain des retraites la tentative, déjà largement couronnée de succès, est d'étendre l'âge de la retraite pour garder au travail les vieux prolétaires, d’éviter le turn-over et de ne plus signer de nouveaux contrats à durée indéterminée car ils coûtent trop chers mais d’en faire de nouveaux sur la base d'une plus grande précarité. La flexibilité entraîne des coûts salariaux inférieurs. Sans parler de ce qui consiste à réduire considérablement, pour ne pas dire d’interrompre le rythme de l'exploitation par les pauses déjeuner, et dans certains cas, littéralement diviser par deux les autorisations d’arrêt pour les besoins physiologiques. L’augmentation de l’'intensité du travail (accomplissement de plusieurs taches, plus de sous-emploi, plus de biens réalisés dans un même temps) est une pratique utilisée dans le secteur mécanique (automobile) et manufacturier, sans, bien sûr, les augmentations salariales qui vont avec. Cet exemple d'utilisation de la plus-value relative ne modifie pas la composition organique du capital et, par conséquent, agit comme une contre tendance efficace. Mais la plus grande contribution à la dévalorisation du capital variable est l’attaque sur les salaires directs, la masse totale des salaires en rapport au nombre total de travailleurs. À savoir la diminution de la masse des salaires réels, laissant inchangé le nombre de travailleurs ou que l'augmentation de la masse salariale soit moins importante que l’augmentation du nombre d'employés dans le système productif. Lorsque cette éventualité se vérifie parce que généralement c’est le contraire qui se produit, ou que le nombre absolu de travailleurs diminue en raison du processus nécessaire de restructuration, en période de crise comme celle-ci, cela nécessite des mises à pied et les licenciements.

Le dispositif mis en place par le capital pour obtenir ces résultats est très simple: réduire drastiquement les salaires réels, avec l’aide habituelle des syndicats du fait des faibles marges de profit et de la nécessaire compétition avec la concurrence internationale. La grande majorité des contrats à durée déterminée (CDD), le travail à la journée ou des contrats ayant pour dénominateur commun la précarité des travailleurs, non seulement proposent au capital la force de travail seulement quand l’exploitation est profitable dans les périodes économiquement favorables et, inversement, de s’en débarrasser dans les phases économiques critiques, sont un excellent moyen d'abaisser les coûts de production par la maîtrise de la masse salariale. Tous les nouveaux contrats à durée déterminé (CDD), quel que soit leur spécificité, prévoient une réduction de salaire de 40% par rapport aux précédents dans la même entreprise et pour des travaux similaires. Le cercle vicieux dans lequel tombe peu à peu le prolétariat, suit les rythmes scientifiquement calculés. Les travailleurs plus âgés avec des contrats à durée indéterminé (garantis) travaillent jusqu'à la retraite, mettant fin ensuite aux anciens contrats, et presque tous les jeunes travailleurs qui arrivent à la production sont soumis à des contrats à durée déterminée (précaires), avec des salaires plus bas, bien inférieurs aux précédents. Le nouveau mode de gestion des rapports entre le capital et le travail, imposé par la diminution toujours plus grande des marges de profit réalisées par les entreprises, a pour effet immédiat la dévalorisation du capital variable sans impact sur l'augmentation du rapport organique du capital. De telles pratiques sont en place depuis deux décennies, d'abord au Japon, aux USA et en Angleterre dans les années quatre-vingt, puis en Europe depuis le début des années quatre-vingt-dix, dans tous les secteurs de pointe de la production réelle et des principaux secteurs des services. Parmi d'innombrables exemples, l'un concerne le secteur automobile, celui de GM. La plus grande usine automobile du monde qui en quarante ans est passée d'un taux de profit de 20% à 5% avant de chuter à 1, 5%, est aujourd'hui en pleine crise économique. Malgré les interventions de l’Etat, elle n’a pu éviter de se retrouver en faillite contrôlée. Pendant des années, elle a survécu sur le marché mondial, en exigeant que ses travailleurs aient des contrats à durée déterminée nécessitant une mobilité absolue en interne et à l’extérieur avec des salaires inférieurs de 40% aux précédents. La plus importante usine de voitures américaines qui a dominé le marché mondial depuis des décennies, jusqu'à être perçu comme le symbole du capitalisme américain et international, est le paradigme de cette crise.

Tout au long des années soixante et soixante-dix la maison-mère de Détroit a construit son potentiel de production sur une composition organique du capital très élevée (plus d’investissements en capital constant que variable, plus de machines que de force de travail) en baissant la rentabilité de son capital. Son taux de profit, est comme nous l'avons vu. Cela a convaincu la Direction de détourner les dividendes du capital vers la spéculation en le retirant de la production tout en ayant pour résultat, à court terme, de les récupérer sur le terrain de la financiarisation tandis qu’il les perdait sur celui de la production réelle. Tant que le jeu de la création de capital fictif fonctionnait, les choses allaient bien, mais quand la bulle spéculative éclata tout s'effondra, en ajoutant à ces pertes en bourse celle de la production en entrainant le colosse de l'industrie américaine dans l’abîme, et même au-delà. Les ventes ont diminué de 56%. L'action GM s’est dépréciée de façon impressionnante. D’une valeur de 46 dollars, elle est arrivée à 3 en décembre 2008. En Février 2009, il y eut une nouvelle dépréciation de 23%, ce qui conduisit les actions à 1, 54%, record historique négatif des 71 dernières années, c'est-à-dire depuis la Grande Dépression. La filiale financière de GM (GMAC) a perdu à la Bourse presque toute sa capitalisation. Les chiffres officiels parlent d'une dette de 28 milliards de dollars que GM n'est pas en mesure de restituer. D'où la demande de financement de l'Etat pour 16,5 milliards de dollars après avoir déjà reçu 13.5. C’est une sorte de puits sans fond qui engloutit tout en relation avec la relance de la production, à savoir la relance du processus d’exploitation de la force de travail que la crise a remis en question.

Mais les crises ne s’expriment pas uniquement au travers des statistiques. Il s’agit de la vie de millions de travailleurs, de leurs familles et de leur sort catastrophique en se retrouvant sans travail, sans indemnité de chômage, sans-abri et avec la perspective d’une pauvreté durable. Les premières mesures prises par GM ont consisté à fermer immédiatement cinq usines aux Etats-Unis et quatre en Europe. Les mêmes analystes américains ont exprimé la crainte que si GM venait à échouer complètement, entraînant dans le drame l’immense dette économique que son activité productive a entrainée, se serait plus d'un million d'emplois perdus. Et si la même chose touchait les deux autres majors du secteur automobile, Chrysler et Ford, cela entrainerait près de trois millions de chômeurs. L'année dernière, il y eut sept millions de chômeurs durant les deux premiers mois de 2009. Globalement, on estime que, y compris la soi-disant économie souterraine, il existe déjà 16 millions de chômeurs. Le nombre de travailleurs (certains parmi les anciens) qui sont privés de soins de santé sont passés de 40 millions à 47. Cette catastrophe sociale est susceptible d'augmenter d'ici la fin de l'année. Ce n’est pas un cyclone, un événement naturel catastrophique qui a provoqué un tel carnage, mais le capitalisme poussé dans l'abîme par ses contradictions insurmontables. Le même scénario se produit dans d'autres secteurs économiques américains et internationaux, de la Chine à la Russie, du Japon à l'Europe. En Italie, les chiffres sont inférieurs parce que la crise a eu pour épicentre l'étranger et parce que les proportions sont différentes, mais les causes et les mécanismes de la dépression sont les mêmes. Les ventes de Fiat ont chuté de 40%, sa société financière a perdu sur le marché boursier tout ce qu’elle pouvait perdre et la valeur de ses actions a été entraînée dans des creux historiques. Sans l'intervention de l'Etat (au moins 5 / 6 milliards d’euros), sous la forme d'incitations et de facilité de financement, 600 mille travailleurs auraient perdu leur emploi avec également les emplois induits. Les récents accords de Marchionne (1) avec Chrysler et les tentatives pour entrer dans l'orbite d’Opel, avec un bilan de 10 milliards d'euros de dettes, ne sont rien d'autre qu'une tentative pour surmonter la crise grâce à des procédés de concentration, avec déjà la perspective que le marché mondial actuel de l’automobile qui connait déjà une concurrence élevée, sera "engorgé" par l’arrivée, par la grande porte, de la Chine et de l'Inde. Tout cela, c'est non seulement la fin sans gloire du néolibéralisme, mais encore la faillite du capitalisme, de sa façon de produire, de distribuer les richesses et de l'exaltation perverse de ses contradictions insolubles.

Dans ce scénario s'inscrit même la poursuite des politiques restrictives à l'égard du renouvellement des conventions collectives et de leurs importants appendices économiques. Le capital, avec la coopération “responsable” des syndicats, a exigé d'abord que le renouvellement des contrats soit reporté à l’échéance la plus éloignée possible. Parfois, ce n'est pas une question de mois, mais d’années, avant que les parties ne parviennent à s'entendre. Puis, seulement en terme de temps, le capital cherche à imposer une énième politique qui repose sur des sacrifices et se fondant sur la renonciation à des augmentations de salaires, ou sur l'hypothèse que toute augmentation éventuelle doit être à l'intérieur ou bien au-dessous de l'inflation programmée, et bien loin de l’augmentation de la productivité.

L'autre aspect sur lequel le capital s’est fixé pour regagner des marges de profit est l'allongement de la journée de travail. Tout en continuant à poursuivre le chemin pour obtenir la hausse de la plus-value relative par l'augmentation de la productivité du travail sur les innovations technologiques qui augmentent avec la masse des profits et, en diminuant les taux, le capital a été contraint de revenir également sur la plus-value absolue qui est obtenue par l’augmentation de la journée de travail. Cela semble un paradoxe historique comme si on avait reculé de deux siècles, mais c'est la réalité du capitalisme moderne qui l'impose. A ce stade, le capital n'est plus suffisant pour arrêter la chute du taux de profit en augmentant sa masse, il cherche à l’ajouter à la plus value relative, dans une sorte de course sans fin contre la contradiction incontournable exigée par le processus de valorisation. Parce qu’il a à disposition un prolétariat de plus en plus faible, divisé économiquement et politiquement et facilement relégué sur le terrain de la précarité, l'imposition de l’allongement de la journée de travail pour le même salaire fait son chemin un peu partout. Nous sommes tout juste au début de telles pratiques, bien que non officielles ou présentées au niveau expérimental dans des situations particulières de crise, elles sont déjà devenues opérationnelles. L'expérience française des 35 heures par semaine, bien que nominale, parce qu'en fait elle n’a presque jamais été pratiquée, a été obtenue en échange d'une plus grande précarité de l'emploi, puis on est retournée dans les rangs avant même d’avoir décollé. Sur le terrain, en revanche, on a présenté l’expérience du syndicat des métallurgistes allemands (IG Métal) qui a pris en compte la possibilité, dans des situations économiques particulières, l'allongement de la journée de travail jusqu'à 10-12 heures en échange d'une politique d'endiguement des licenciements. Au Japon cette pratique, sans jamais avoir été officialisée, ni par les syndicats ni par la classe patronale, existe depuis près de trois décennies. Dans les usines japonaises, en particulier celles qui sont les plus exposées à la concurrence internationale, on peut travailler jusqu'à 10/12 heures par jours, avec seulement deux samedis par mois libres et avec des augmentations de salaire proche de zéro ou bien risibles. Aux États-Unis, dans le secteur de l'informatique, 31% des employés travaillent plus de 50 heures par semaine avec une augmentation de la production de 70%. En 1980, les travailleurs de ce secteur qui travaillent plus de 50 heures par semaine, étaient seulement 21%. La même chose est arrivée dans le commerce, la restauration, dans les secteurs de la mécanique et de la production en général. Toutes ces situations ne sont que le début, il faut s’attendre à un renforcement de l'attaque du capital contre la force de travail. Un exemple est fourni par la proposition du Premier ministre australien de déclarer la grève illégale dans tous les principaux secteurs de l'économie, y compris les services, et de faire autoriser par la loi les licenciements à tout moment pour n'importe quelle raison. En Italie, "la loi Sacconi" (2) proposée par le gouvernement a été vivement souhaitée par la Confindustria. En plus de fournir la possibilité d'une augmentation des heures travaillées par semaine (42/45 en fonction des circonstances et des besoins) il est arrivée à empêché les grèves avec la nécessité de sauvegarder les intérêts globaux de la société, en prévoyant dans une formulation la possibilité de grève virtuelle, sur la base de laquelle les travailleurs peuvent se déclarer en grève, sans s’abstenir de travailler mais en renonçant au paiement de la journée de travail comme s'ils s’étaient réellement abstenus de travailler. Paradoxe? Oui certainement, mais le capital en crise n'a aucune limite à son imagination. Également par rapport à la dépréciation du capital constant, la chute du taux de profit exige des efforts. Le plus important est celui relatif au rapport entre le capital constant et son volume matériel, pour que ne change pas le taux d'exploitation. Dans des conditions normales, l'augmentation du capital constant par rapport au capital variable est plus rapide, en déterminant la chute du taux en raison d’une élévation de la productivité du travail et de la valeur du capital constant en continuelle expansion. Il croît proportionnellement moins que la masse totale des moyens de production mis en place par la même quantité de force de travail. La baisse du taux peut être ralentie et, dans certains cas, pour des périodes limitées, annulée. C’est le cas de l’extraordinaire «révolution» des microprocesseurs, où la croissance élevée de la productivité a entrainé l'augmentation du capital constant proportionnellement inférieure à la masse des moyens de production impliqués dans le système de productif. De plus, les opportunités fournies par cette révolution technologique pour diversifier la production tout en utilisant le même capital constant a permis sa dépréciation qui s’est répercuté sur le niveau du taux de profit. Un exemple qui remonte à quelques années, a été fourni dans le domaine automobile avec la collaboration entre Fiat et Ford. Les deux groupes avaient décidé de produire en Pologne la Ka et la Panda. Un établissement unique, avec des salaires nettement plus bas que les nationaux permit la diversification de la production, avec les mêmes machines pour produire les châssis des deux voitures avec une économie d'au moins 40% sur les coûts d’assemblage.

Toujours dans le domaine de la dépréciation du capital constant, nous avons assisté à une tentative de réorganiser les stocks de matières premières et de produits semi-finis. Après avoir enregistré dans la confrontation avec le capital variable, la pratique de la précarité sur la base du «travail usé et jetable», ou l'utilisation de la force de travail seulement dans des moments clés de la production, il y eut une organisation semblable pour réduire une partie des coûts du capital constant. L'introduction du «just in time», c'est-à-dire la commande de matières premières nécessaires pour produire uniquement au moment de leur utilisation, a conduit à une réduction des coûts de stockage, de manutention et à minimiser leur risque de destruction et de détérioration. Innovation certainement rationnelle et fonctionnelle pour des économies de production mais le fruit d’une nécessité impérieuse: limiter les dégâts de la chute des profits, dans ce cas, déprécie une partie du capital constant, le capital circulant. Une telle réorganisation d'un des facteurs de la production est couplée avec la précarité de l'emploi. Pour le capital, les matières premières et la force de travail sont des produits destinés à être utilisés dans le processus de production au moindre coût possible et seulement dans les moments où ils permettent leur valorisation pour pallier à la baisse de sa compétitivité et des niveaux de rentabilité.

Parmi les facteurs qui contribuent à l'abaissement de la valeur du capital constant, il y a la réduction du coût des matières premières. A l'époque contemporaine, où la domination du capital financier a atteint son apogée, le rapport de force entre les grands centres impérialistes et ce que l'on appelle la périphérie, est telle que les conditions d'achat et de paiement des biens se font dans une absolue disparité. La politique de la dette en est un exemple. Bien loin des théories néolibérales, de la libre concurrence et du libre marché, les impérialistes sont plus forts et plus agressifs, et ne sont plus en mesure d'atteindre leurs cibles de rapine, en exigeant des pays débiteurs une rançon commerciale. Premièrement, la rançon consiste dans le fait que ces pays, riches en matières premières, mais endettés jusqu'au cou, obtiennent un rééchelonnement de leur dette et / ou un sursis pour sa restitution, s’ils respectent un ensemble de conditions. La première, la virtuosité des comptes publics inclut inévitablement la privatisation des richesses nationales. La privatisation est la condition par laquelle les grandes sociétés internationales peuvent en obtenir la propriété ou leur gestion, et ont donc accès à l'extraction et à la commercialisation des matières premières stratégiques à des prix bradés sous leur contrôle total, sans dépendre des contraintes gouvernementales. Deuxièmement, l’asservissement de la dette consentie au créditeur permet aux créanciers d'obtenir une sorte de priorité dans l'approvisionnement et des économies grâce à un prix d'achat raisonnable. Dans d'autres cas, quand l'impérialisme se trouve sur le terrain du monopole, à savoir le monopole de la demande, l'effet est le même. Là où la pression et le chantage n’en arrivent pas encore à l'utilisation de la force pour l'accès au marché des matières premières et de son niveau de prix. Ce n’est pas par hasard si l'impérialisme américain, avec son réseau vorace d’entreprises nationales et transnationales, avec ou sans les directives du FMI et de l'ONU, a fait aussi main basse sur le marché des matières premières centre et sud-américain. Il a accumulé une série ininterrompue de guerres pour le pétrole, et tout indique que la pratique d'agression devrait se poursuivre, directement liée à l'aggravation de la crise interne et internationale, mais, cela dit, l'administration Obama cherche à se présenter avec un visage différent de celui de la précédente administration, sans pour autant abandonner ses objectifs "impérialistes".

En résumé, nous pouvons conclure que l'agressivité de l'impérialisme sur les marchés internationaux est directement proportionnelle aux défaillances causées par la chute du taux de profit. Moins sont importants les profits, plus grande est la nécessité de recourir au chantage ou à la force et à une série de contre-mesures qui permettent au capitalisme d’élever le rapport organique du capital pour survivre à ses propres contradictions en faisant payé le prix aux capitalistes de la périphérie, aux concurrents les plus faibles et à leurs prolétariats respectifs ainsi qu’au prolétariat international. Les exemples sont innombrables et sous les yeux de chacun, même de l'observateur le plus distrait. Il n'y a aucune zone d’intérêts stratégiques: le Golfe, le Moyen-Orient et le centre de l’Asie, qui ne voient pas la présence belliqueuse de l'armée américaine, même si pour le moment c’est moins évident pour l’Europe, la Russie ou la Chine. Les guerres pour le pétrole et le contrôle des autres matières premières stratégiques sont toutes liées depuis des années et ceci sans interruption. La crise actuelle ne fait qu'exacerber tous les facteurs contradictoires du capitalisme et du système productif. La production sociale diminue, les données sur le PIB des Etats-Unis, de l'Europe et du Japon sont nettement en dessous de zéro. Des secteurs entiers de la production sont au bord de la faillite. Le système du crédit agonise. Les classes inférieures sont privées de consommation. Le prolétariat international est confronté à des attaques du capital sur tous les fronts possibles - l'emploi, l’exploitation accrue et l'augmentation de la paupérisation – tandis que la spéculation et le parasitisme continuent de croître parallèlement, en dépit des appels à la moralisation du monde financier et économique, comme si la crise dévastatrice qui a traversé le capitalisme contemporain était due à l'absence de contrôles et au manque d'"éthique" comportementale. Cette crise démontre comment le capitalisme est entré dans sa phase de décadence et la façon dont le système de production l’a fait, à l'intérieur de ses mécanismes de valorisation et de maturation des contradictions qui se sont encore amplifiées en raison de la baisse du taux de profit qui rendent plus agressifs, et même plus féroce, son système social et politique.

Délocalisation de la production et exportation du capital financier

Depuis toujours, le faible taux de profit a imposé au système de production une relative surproduction de capital. À son tour, la surproduction de capital présuppose un excès de marchandises et de biens d'équipement. Cela ne signifie pas qu’il produise trop de marchandises et qu'il y a une capacité de production excessive par rapport aux besoins sociaux, ou que l’on a produit trop de richesses sous forme de capital, mais signifie seulement que, dans les rapports étroites et contradictoires de la production capitaliste, le faible taux de profit rend des masses croissantes de capitaux investis non-productivement, et augmente le stock de biens invendus en raison de l'incapacité de la demande de les consommer à leur prix et enfin réduit la production et les bien de transformation des usines ou les contraint à disparaître. Il s'ensuit que le moyen de sortie de la crise de la chute du taux de profit, en plus du recours à la spéculation, est de déplacer la production hors du marché national, sur les marchés étrangers, où le coût des matières premières, des infrastructures, mais surtout de la force de travail est beaucoup plus faible. A l’époque contemporaine le phénomène de l'exportation de capitaux, avec la délocalisation relative de la production se développe dans une progression géométrique. De la grave crise des années soixante-dix à aujourd'hui, tous les pays à forte industrialisation se sont littéralement jetés à la recherche de zones économiques où le coût de la force de travail était le plus bas possible et où les garanties syndicales étaient minimales, voire inexistantes. Plus on délocalise, plus il est possible de trouver ces conditions et plus l'antidote à la chute du taux de profit est efficace. Chaque capitalisme avancé, en fonction de son poids impérialiste cherche sa zone, son aire d'influence à la recherche d'un prolétariat dépossédés, pauvres et prêts à accepter n'importe quel travail à n'importe quel salaire proposé par les sociétés étrangères. C'est un des aspects de la globalisation. Pour un capital à la recherche de profits, la suppression des barrières douanières, la libre circulation des capitaux et des biens, la possibilité de décentraliser la production à volonté et de l’avoir à sa disposition, sans restriction syndicale avec un prolétariat international dont le coût peut être de 10 / 15 fois inférieur (et au-delà) à celui dans son pays est une aubaine à laquelle il ne peut renoncer.

En dehors des grands géants impérialistes comme l’Amérique qui a colonisé le continent sud-américain et des parties de l’Asie, Chine comprise, ou le Japon qui a pris le reste de l'Asie (à ce jour 40 % des exportations chinoises ont le label «made in USA» ou «made in» Japon), la vieille Europe n'est pas en reste. La France continue d’exploiter ses anciennes colonies d'Afrique du Nord et d'Afrique centrale et occidentale. L'Allemagne s'est imposée dans les ex-républiques soviétiques et l’Italie a effectué des délocalisations de la production vers l'Adriatique, en Roumanie, en Bulgarie et en Pologne, mais aussi au Brésil et en Argentine. Comme d'habitude, le phénomène n'est pas nouveau, depuis plus d'un siècle, la délocalisation de la production s’est faite aux quatre coins du monde, mais depuis la Seconde Guerre mondiale et avec une intensité particulière depuis 20 ans. La nécessité de retrouver des marges de profits suffisantes a entrainé la course vers les marchés avec un abaissement des coûts salariaux. C’est une question de vie ou de mort pour les économies possédant un rapport organique élevé du capital. A ceux qui pourraient nier que la tendance à la baisse du taux de profit n'est pas un problème pour le capitalisme moderne, que tous ces manifestations de contre-tendances ne sont absolument rien de nouveau et que nous serions, au contraire, en présence d'une phase d’expansion économique - voir la Chine - il convient de rappeler que le phénomène économique asiatique est en partie le fils de ces contradictions du capitalisme. L'extraordinaire croissance économique de la Chine, qui a permis au capitalisme de Pékin d’obtenir, dans les quinze dernières années, un taux moyen de croissance de 10%, est basée sur plusieurs facteurs.

- Une décentralisation importante de la production, avec une présence relative des nouvelles technologies en provenance des pays en crise, des taux de profit comme les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et une partie de l'Europe occidentale.

- Un énorme développement du capital financier de ces pays, pour la simple raison qu'ils ont eu et ont encore un prolétariat à leur disposition avec de faibles coûts salariaux, jusqu'à 80-90% de moins, avec des journées de travail qui peuvent atteindre 14 heures et aucun défense syndicale que ce soit de protection sociale et sanitaire ou de sécurité au travail.

Il va sans dire qu’à long terme en Chine, comme précédemment pour les NPI (nouveaux pays industrialisés) dans les années soixante et soixante-dix, le développement à ce niveau, est destiné à bloquer, non pas parce que les progrès capitaliste dans cette région du capital a atteint son apogée, mais parce que le capitalisme chinois sera contraint de subir les mêmes conséquences que celles éprouvées aujourd'hui par les pays hautement industrialisés. Le développement dans ces pays n'est pas synonyme d’un capitalisme qui a à sa disposition une aire de développement et de progrès économique dans un cours encore expansionniste, au contraire, cette expérience et ses contre-tendances prennent place dans une phase de décadence qui frappe le capitalisme international sur la base de la loi tendancielle de la baisse du taux moyen de profit.

Comment en sortir? Seulement par la reprise de la lutte des classes sous la direction du parti révolutionnaire, qui ne se limite pas seulement aux aspects revendicatifs et / ou défensifs, même si c'est le point de départ, mais qui porte le combat contre les mécanismes que le capital met en place pour sauver ses intérêts économiques et politiques. Cette lutte va contre le capital en tant que porteur de rapports de production capitalistes responsables d'une exploitation toujours plus grande et d’un chômage destructeur pour des millions de travailleurs, engendrant des crises économiques dévastatrices tout au long de son mode de création de richesses et aussi générateur de guerres comme moyen de poursuivre le processus d'accumulation et d'extorsion de la plus-value base de son existence. Si celui-ci ne se présente pas ainsi, il reste toujours sur le terrain du capital, qui est irréductiblement opposés à ses intérêts présents et futurs.

La même chose s'applique au scénario des guerres internationales. Il n'y a pas de guerre ou de guerres civiles, de nationalisme et d’idéologie de quelque nature qui n’engendrent pas de tensions impérialistes. Or, il n'existe pas d'épisode impérialiste qui ne comprenne pas la participation du prolétariat international, comme d'habitude, à servir de chair à canon pour les intérêts de telle ou telle bourgeoisie, sur les divers fronts impérialistes en fonction de leurs intérêts économiques, stratégiques et financiers.

Alors que la crise du capitalisme dévaste les conditions de vie de centaines de millions de travailleurs, en accélérant le processus d'appauvrissement, elle déclenche de dangereuses tensions guerrières. Le prolétariat, première victime de ce scénario, n’a qu’un seul chemin à prendre, celui qui passe par la reprise de la lutte contre la crise du capital, dans les usines et sur tous ses lieux de travail. Le défaitisme révolutionnaire, dans n'importe quelle attitude, demeure le drapeau du prolétariat contre l'idéologie, la barbarie et l'arrogance impérialiste.

FD(1) Sergio Marchionne, directeur général de FIAT.

(2) Maurizio Sacconi, Ministre du travail de la santé et des politiques sociales.

Bilan et Perspectives #10

Commencez ici...

- Plateforme

- Pour le Communisme

- Page Facebook

- Page Twitter

Nous sommes pour le parti, mais nous ne sommes pas le parti, ou même son seul embryon. Notre tâche est de participer à sa construction en intervenant dans toutes les luttes de la classe, en nous efforçant de lier ses revendications immédiates à son programme historique; le communisme.

Rejoignez-nous!

ICT sections

Fondations

- Bourgeois revolution

- Competition and monopoly

- Core and peripheral countries

- Crisis

- Decadence

- Democracy and dictatorship

- Exploitation and accumulation

- Factory and territory groups

- Financialization

- Globalization

- Historical materialism

- Imperialism

- Our Intervention

- Party and class

- Proletarian revolution

- Seigniorage

- Social classes

- Socialism and communism

- State

- State capitalism

- War economics

Faits

- Activities

- Arms

- Automotive industry

- Books, art and culture

- Commerce

- Communications

- Conflicts

- Contracts and wages

- Corporate trends

- Criminal activities

- Disasters

- Discriminations

- Discussions

- Drugs and dependencies

- Economic policies

- Education and youth

- Elections and polls

- Energy, oil and fuels

- Environment and resources

- Financial market

- Food

- Health and social assistance

- Housing

- Information and media

- International relations

- Law

- Migrations

- Pensions and benefits

- Philosophy and religion

- Repression and control

- Science and technics

- Social unrest

- Terrorist outrages

- Transports

- Unemployment and precarity

- Workers' conditions and struggles

Histoire

- 01. Prehistory

- 02. Ancient History

- 03. Middle Ages

- 04. Modern History

- 1800: Industrial Revolution

- 1900s

- 1910s

- 1911-12: Turko-Italian War for Libya

- 1912: Intransigent Revolutionary Fraction of the PSI

- 1912: Republic of China

- 1913: Fordism (assembly line)

- 1914-18: World War I

- 1917: Russian Revolution

- 1918: Abstentionist Communist Fraction of the PSI

- 1918: German Revolution

- 1919-20: Biennio Rosso in Italy

- 1919-43: Third International

- 1919: Hungarian Revolution

- 1930s

- 1931: Japan occupies Manchuria

- 1933-43: New Deal

- 1933-45: Nazism

- 1934: Long March of Chinese communists

- 1934: Miners' uprising in Asturias

- 1934: Workers' uprising in "Red Vienna"

- 1935-36: Italian Army Invades Ethiopia

- 1936-38: Great Purge

- 1936-39: Spanish Civil War

- 1937: International Bureau of Fractions of the Communist Left

- 1938: Fourth International

- 1940s

- 1960s

- 1980s

- 1979-89: Soviet war in Afghanistan

- 1980-88: Iran-Iraq War

- 1982: First Lebanon War

- 1982: Sabra and Chatila

- 1986: Chernobyl disaster

- 1987-93: First Intifada

- 1989: Fall of the Berlin Wall

- 1979-90: Thatcher Government

- 1980: Strikes in Poland

- 1982: Falklands War

- 1983: Foundation of IBRP

- 1984-85: UK Miners' Strike

- 1987: Perestroika

- 1989: Tiananmen Square Protests

- 1990s

- 1991: Breakup of Yugoslavia

- 1991: Dissolution of Soviet Union

- 1991: First Gulf War

- 1992-95: UN intervention in Somalia

- 1994-96: First Chechen War

- 1994: Genocide in Rwanda

- 1999-2000: Second Chechen War

- 1999: Introduction of euro

- 1999: Kosovo War

- 1999: WTO conference in Seattle

- 1995: NATO Bombing in Bosnia

- 2000s

- 2000: Second intifada

- 2001: September 11 attacks

- 2001: Piqueteros Movement in Argentina

- 2001: War in Afghanistan

- 2001: G8 Summit in Genoa

- 2003: Second Gulf War

- 2004: Asian Tsunami

- 2004: Madrid train bombings

- 2005: Banlieue riots in France

- 2005: Hurricane Katrina

- 2005: London bombings

- 2006: Comuna de Oaxaca

- 2006: Second Lebanon War

- 2007: Subprime Crisis

- 2008: Onda movement in Italy

- 2008: War in Georgia

- 2008: Riots in Greece

- 2008: Pomigliano Struggle

- 2008: Global Crisis

- 2008: Automotive Crisis

- 2009: Post-election crisis in Iran

- 2009: Israel-Gaza conflict

- 2006: Anti-CPE Movement in France

- 2020s

- 1920s

- 1921-28: New Economic Policy

- 1921: Communist Party of Italy