You are here

Home ›Brevi considerazioni sul proletariato, la crisi e il riformismo oggi

Chi contempla le catastrofi si aspetta sempre, a torto, che le vittime imparino qualcosa. Finché è oggetto della politica, ciò che di essa avviene, la massa non può considerarla un esperimento, ma solo un destino; la lezione della catastrofe non le insegnerà più di quanto la cavia non impari di biologia (1).

Introduzione

Può sembrare strano che facciamo precedere queste note sulla classe lavoratrice da una metafora di Brecht, i cui rapporti con lo stalinismo sono notori. Al di là di ogni altra considerazione, ci sembra però che colga la condizione del proletariato, in particolare quando viene colpito dalla “catastrofe” della crisi, fino a quando, separato dal partito rivoluzionario, resta sottomesso all'ideologia borghese nelle sue diverse espressioni. Vittima principale, oggetto, appunto, della catastrofe sociale prodotta dalle convulsioni del capitale, priva degli strumenti per capire fino in fondo i meccanismi economico-sociali che hanno scatenato la tempesta da cui è investita, la classe operaia (intesa in senso lato) anche quando si muove – e, purtroppo, finora in modo inadeguato – non riesce, non può rompere l'orizzonte ideologico borghese e prospetta soluzioni che, di fatto, lo accettano.

Lo stesso discorso vale anche per molte “soggettività” politiche che aspirano al ruolo di avanguardia della classe: legati a schemi interpretativi ampiamente superati dalle trasformazioni del capitale o (e), peggio ancora, alle varie eredità della controrivoluzione staliniana, propongono sistematicamente un riformismo radicale che lo stato attuale del capitalismo nega senza possibilità d'appello. Per molte delle suddette “soggettività” vale sempre la vecchia strategia della socialdemocrazia storica, secondo la quale si poteva arrivare al socialismo, al possibile mondo “altro”, percorrendo una serie di tappe, dunque attraverso un'accumulazione progressiva, per così dire, di potere proletario, che, alla fine, si sarebbe sostituito a quello borghese. Dimenticata o ignorata la lucida analisi luxemburghiana (Riforma sociale o rivoluzione), secondo la quale il riformismo non è una via parallela a quella rivoluzionaria per giungere alla stessa meta, il socialismo, ma un vicolo cieco dentro la società borghese, In breve, anche quelle “avanguardie” niente hanno imparato - e niente potranno imparare, se non a livello individuale – dalle “catastrofi” che si sono abbattute sul proletariato da un secolo in qua e, esattamente come i poveri criceti-cavia, continueranno a far girare vorticosamente a vuoto la ruota delle loro illusioni, per quanto generose e sincere esse siano.

La legge generale dell'accumulazione capitalistica

Esiste una massa enorme di dati sulla “Situazione della classe operaia” in Europa e nel mondo, spesso utili, a volte fuorvianti, per i criteri discutibili o poco chiari con cui sono stati raccolti. In ogni caso, anche quando sono presentati col linguaggio mistificante della propaganda borghese, concordano nel registrare un progressivo degrado della condizioni di lavoro, e quindi di vita, della classe lavoratrice mondiale, compresi i paesi “emergenti”, dove una parte della popolazione, immessa per la prima volta nella “catena mondiale del valore” (cioè della fabbrica capitalista), vede aumentare la propria capacità di consumo, per essersi elevata un gradino al di sopra della soglia di povertà assoluta. Documentazione abbondante, dunque, non di rado interessante, ma, in generale - e non può essere diversamente – soffre di un limite sostanziale, in quanto si colloca al di fuori di un quadro teorico che metta in relazione i dati medesimi con le leggi fondamentali dell'accumulazione capitalistica. È normale, quindi, che anche le descrizioni più dettagliate e oneste finiscano, politicamente, nella strada chiusa del ricettario sociale riformista, tanto ricco di fantasia, quanto nullistico alla prova dei fatti. A questo proposito, una delle critiche ricorrenti – e spesso arroganti – che ci viene rivolta dal riformismo, è la nostra scarsa, anzi nulla incidenza sul piano dei concreti interessi della “gente” ossia delle classi sociali inferiori. Su questo piano, fin troppo facile riconoscere la verità di quell'appunto critico, dati i nostri numeri minimi; non meno facile, però, è rispondere ai “pratici” che non una delle loro formule magiche è stata accolta dalla “gente” né che sono stati in grado di imporre a chi detiene il potere l'applicazione di un qualunque provvedimento volto a mettere qualche pezza nel logoro tessuto economico-sociale della nostra epoca. E dire che la loro presenza nelle piazze (e nelle istituzioni), la loro visibilità mediatica sono incomparabilmente superiori alle nostre. Al contrario, i governi, i “mercati”, il “potere” (in una parola: la borghesia), da decenni stanno andando nella direzione opposta, stanno cioè assecondando, ovviamente, le tendenze di fondo dell'accumulazione capitalistica, che, come aveva sottolineato Marx un secolo e mezzo fa, portano inevitabilmente a un peggioramento, dapprima in genere relativo, ma poi sempre di più assoluto, nelle condizioni della classe lavoratrice. Non è la prima volta che richiamiamo questo aspetto centrale del processo di accumulazione, ma ripetere le cose può contribuire a inquadrare meno superficialmente le questioni teoriche e, quindi, a facilitarne la loro traduzione politica (pratica, se vogliamo...).

Nel Capitale (2) viene appunto individuata la “legge generale dell'accumulazione capitalistica”, secondo la quale

nella misura in cui il capitale si accumula, la situazione dell'operaio, qualunque sia la sua retribuzione, alta o bassa, deve peggiorare (3).

Ovviamente, Marx, ben lontano dall'essere quell'ottuso determinista dipinto da critici malevoli (nonché spesso ignoranti), era consapevole che

Come tutte le altre leggi essa è modificata nel corso della propria attuazione da molteplici circostanze la cui analisi non rientra qui (4).

Infatti, non accenna, lì, a una della “circostanze” più importanti che possono contrastare l'azione della legge, vale a dire la lotta di classe, per sottolineare come, alla lunga, la questione possa essere risolta, da parte proletaria, non sul terreno economico, ma politico, su quello del superamento rivoluzionario del capitalismo. Non c'è lotta “sindacale” che tenga: prima o poi, le contraddizioni insite nel meccanismo di accumulazione non possono più essere amministrate e vengono inevitabilmente scaricate sulla forza-lavoro, le cui condizioni generali subiscono un progressivo peggioramento.

Henryk Grossmann, sulla scorta dell'esperienza di altri sessant'anni di vita del capitalismo, alla viglia della crisi del 1929 osservava che

A partire da un determinato punto, il moto ascendente del salario cessa, e dopo un certo periodo di stagnazione ha inizio un rapido moto discendente […] Il depauperamento è il punto conclusivo necessario dello sviluppo a cui tende inevitabilmente l'accumulazione capitalistica; sulla base del modo di produzione capitalistico nessuna organizzazione di resistenza sindacale, per quanto potente essa sia, è in grado di bloccare questa tendenza. Qui ci troviamo confrontati con il limite oggettivo dell'azione sindacale. A partire da un determinato punto dell'accumulazione, il plusvalore disponibile non è più sufficiente a continuare l'accumulazione con il livello salariale dato. O il livello salariale precedente deve venire compresso al di sotto del livello che ha avuto fino a quel momento, o invece deve bloccarsi l'accumulazione, cioè deve crollare il meccanismo capitalistico […] ai livelli più elevati dell'accumulazione capitalistica ogni serio aumento salariale si scontra con difficoltà crescenti, perché ogni grande lotta economica si trasforma inevitabilmente in una questione di vita o di morte per il capitalismo e quindi in una questione di potere politico (vedi la lotta dei minatori inglesi del 1926) (5).

Dunque, ammesso e per niente concesso che il sindacato volesse realmente difendere l'interesse dei lavoratori, dovrebbe trasferirsi si di un terreno, quello politico anticapitalista, che è estraneo alla sua natura. Questo non significa, naturalmente, che la classe non debba lottare sul piano economico – tanto meno che il capitalismo crollerà da solo – al contrario, ma relativamente a tale questione, centrale per il movimento comunista, rimandiamo alla nostra abbondantissima pubblicistica.

Il paese più avanzato indica la via...

Fin qui ci siamo limitati a citare i classici, a definire le basi teoriche su cui poggia la nostra strumentazione politica; andiamo allora a confrontarle con quanto sta accadendo al proletariato, in una prospettiva internazionale di lungo periodo.

Conviene partire da quello che è stato – ed è tuttora – il cuore della metropoli capitalista, gli Stati Uniti d'America, perché, in quanto paese più avanzato, ha indicato la via agli altri, ha manifestato per primo (per quanto ne sappiamo) le tendenze che in seguito si sono estese al resto del mondo.

È dagli anni Sessanta, almeno, che è cominciata un lento ma costante peggioramento delle condizioni della classe lavoratrice statunitense; dal salario alla qualifica al posto di lavoro, non c'è “voce” che non sia stata investita dal processo di degrado. Non è secondario che nel secondo dopoguerra ci sia stata una sostanziale immobilità nelle quote di distribuzione del reddito e che, invece sia cominciata una

probabile maggiore concentrazione della ricchezza nelle mani del 5% più ricco dopo il 1965 (6),

cioè quando il boom postbellico comincia a dare segni d'affanno, appesantito dalla caduta del saggio medio del profitto. D'altronde, l'indice Gini (7) relativo ai salari era aumentato per la metà, circa, della forza-lavoro salariata maschile già dall'inizio di quel decennio, rispetto ai dieci-quindi anni precedenti (8). La terziarizzazione dell'occupazione, cioè l'aumento relativo e assoluto degli occupati nei settori impiegatizi e dei servizi, non significava affatto, per la grande maggioranza dei casi, un miglioramento nella qualità dell'occupazione, al contrario; nell'insieme, non calavano i lavori pesanti, monotoni, giudicati “meno nobili”, pagati mediamente meno di quelli dei “colletti blu”, anzi, erano in crescita decisa (9). Parallelamente, cominciava il fenomeno della delocalizzazione di segmenti della produzione là dove il saggio di profitto era più alto: dal Messico delle maquiladoras, all'Asia orientale, senza saltare l'Europa, che, se offriva tassi di profitto sostanzialmente comparabili a quelli della madrepatria, presentava però il vantaggio dell'insediamento nel cuore di un mercato strategico. Certo, ancora poco rispetto a quello che sarebbe successo oltre vent'anni dopo, sulla spinta del microprocessore e della rimozione degli ostacoli politici che contrastavano l'unificazione del mercato mondiale della forza-lavoro, ma la strada era tracciata.

La riduzione strisciante della massa salariale rischiava, inevitabilmente, di diminuire la capacità di consumo, a cui le amministrazioni, prima democratiche e poi repubblicane, risposero con una riduzione delle imposte (prima di tutto, va da sé, per i grandi patrimoni) e una politica di incentivazione del debito per le fasce sociali a basso salario che, alla fine degli anni Sessanta-inzi Settanta, costituivano già gran parte del lavoro salariato. A questo si aggiunge l'aumento considerevole dell'occupazione femminile nei settori, ovviamente, peggio pagati, dato che uno stipendio solo (tradizionalmente, quello del padre-marito) non riusciva più a mantenere una famiglia. Nell'anno in cui, con la denuncia degli accordi di Bretton Woods, si chiude “ufficialmente” il ciclo di accumulazione cominciato nel dopoguerra, il 1971, le statistiche ufficiali, usando ancora un linguaggio diretto, registravano un tasso di sottoccupazione pari al 61,2%; la sottoccupazione, giustamente, comprendeva i bassi salari, i disoccupati ufficiali, gli scoraggiati e il part-time imposto e proprio

i salari di quelle [categorie] in più rapida crescita, impiegati e addetti ai servizi, erano i più bassi di tutti (10).

In poche parole, l'area di quella che Marx chiama sovrappopolazione relativa stagnante non smetteva – e non smette - di allargarsi, mano a mano che le difficoltà nel processo di accumulazione si accentuavano (11). Era cominciata o, meglio, si intensificava l'epoca dell'attacco alle condizioni di lavoro della classe “operaia”, elemento primario nella strategia del capitale diretta a ristabilire saggi del profitto meno anemici.

Il peggioramento di tutti gli indici occupazionali, però, di per sé non produce automaticamente una maggiore volontà di lotta da parte del proletariato, anche e non da ultimo se, bene o male, riesce a mantenere – almeno per un certo periodo - un livello di consumi non troppo diverso da quello precedente o persino ad aumentarlo (sul piano del consumismo bruto, s'intende) (12). Stiamo parlando di quello che Marx chiama il salario relativo:

Così, a forza produttiva del lavoro in aumento, il prezzo della forza-lavoro potrebbe essere in costante caduta, mentre la massa dei mezzi di sussistenza dell'operaio potrebbe contemporaneamente e costantemente aumentare: però relativamente, cioè a paragone del plusvalore, il valore della forza-lavoro scenderebbe costantemente e così si allargherebbe l'abisso fra le condizioni di vita dell'operaio e quelle del capitalista (13).

Da anni si assiste a un abbassamento progressivo del salario, non più solo relativo, ma anche assoluto, che i bassi prezzi delle merci facenti parte dei mezzi di sussistenza della classe lavoratrice – prodotti e distribuiti, a loro volta, da una classe operaia pagata con salari spesso infimi (14) – riescono sempre meno a controbilanciarne la discesa.

Da ciò si spiega l'aumento enorme delle disuguaglianze, ampiamente certificato da una montagna di dati, nonostante, qui e là, scostamenti tra essi poco significativi. Notare che questa documentazione non di rado è prodotta da personalità di spicco del mondo borghese. Secondo Robert Reich, ex ministro del lavoro del presidente Clinton,

Il salario medio [negli USA] era di 48.000 dollari nel 1978; oggi arriva solo all'equivalente di 34.000 dollari in termini di potere d'acquisto […] Da cinque anni, l'1% della popolazione assorbe il 90% della crescita del prodotto interno lordo (Pil), e il 99% della popolazione si suddivide il restante 10%. Da soli, quattrocento individui dispongono della stessa disponibilità di centocinquanta milioni di statunitensi meno ricchi (15).

Il premio Nobel dell'economia, Joseph E. Stiglitz, da parte sua, afferma che

i sei eredi dell'impero Wal-Mart hanno una ricchezza corrispondente al 30 per cento della società statunitense (16).

Dunque, come si diceva, in questi anni, o decenni, l'attacco al salario è la via maestra (o una delle principali) imboccata dal capitale per oliare i meccanismi rugginosi del processo di accumulazione, visto che altri elementi fondamentali, quali l'investimento produttivo, continuano sostanzialmente a latitare: non che di investimenti non se ne facciano in assoluto, ovvio, ma a ritmi troppo blandi, per poter dare una scossa decisiva all'economia, dato che i profitti previsti sono poco soddisfacenti, in rapporto all'investimento. Se, come pare, dagli anni Novanta c'è stata una ripresa del saggio di profitto – in ogni caso insufficiente – questa non è dovuta tanto alla creazione, per così dire, di plusvalore in più, nuovo plusvalore, ma alla predazione di quello che le condizioni del processo produttivo dato consentono di estorcere. Il furto di salario, appunto. È noto come la cosiddetta reindustrializzazione degli USA, cioè l'apertura di nuove fabbriche o il rilancio di quelle esistenti (un caso per tutti: Chrysler) sia dovuta all'imposizione di salari, per i nuovi assunti, inferiori del quaranta-cinquanta per cento e di regole che aumentano l'estorsione di plusvalore (divieto di sciopero, per esempio), tanto che per alcuni segmenti produttivi non conviene più delocalizzare, ma conviene ri-localizzare. La crisi apertasi negli anni Settanta, la ristrutturazione del sistema produttivo statunitense che ne è seguita hanno colpito duramente la “middle class”, una classe media composta però in misura notevole da lavoratori salariati a tempo indeterminato (i “garantiti”) (17), che ha gonfiato l'esercito industriale di riserva, cioè la sovrappopolazione fluttuante e stagnante, mettendo nelle mani del padronato un'arma formidabile con cui tenere bassi i salari e, in genere, le “pretese” della forza-lavoro. Come notava Braverman, i nuovi posti di lavoro solo in parte richiedono più qualificazione e offrono paghe più alte: nella maggior parte dei casi sono peggiori di quelli persi e per lo più nei servizi. Inoltre, c'è chi prevede a breve l'introduzione massiccia di nuovi robot, che, inevitabilmente, si porteranno via una fetta significativa di occupazione operaia e impiegatizia. Non possiamo dire se e quanto questo verrà effettivamente attuato né in che misura potrà dare una spinta al carro impantanato dell'accumulazione reale, per ora, il furto del salario (non da ultimo quello indiretto e differito: lo stato sociale) è, appunto, una delle opzioni principali della strategia del capitale, sebbene il bottino, per i motivi sopra accennati, venga riversato in maniera prioritaria nella speculazione finanziaria. A tale proposito, è molto interessante un documento della banca JP Morgan, luglio 2011, riportato da Luciano Gallino:

I margini di profitto hanno raggiunto livelli che non si vedevano da decenni […] Sono le riduzioni dei salari e delle prestazioni sociali che spiegano la maggior parte dell'incremento netto degli utili. Questa tendenza continua da tempo: come abbiamo mostrato diverse volte negli ultimi due anni, la retribuzione dei lavoratori americani si colloca al punto più basso da cinquant'anni a questa parte in rapporto sia alle vendite delle società che al Pil degli USA (18).

E gli altri seguono a ruota

Ma gli Stati Uniti, si diceva, hanno indicato la via agli altri, infatti, il calo dei salari non interessa solo quel paese, perché, come abbiamo rilevato altre volte, si tratta di un fenomeno mondiale, che tocca tanto le economie “mature” quanto quelle “emergenti, “in transizione” (ex blocco sovietico) o “in via di sviluppo”, dove il lavoro salariato, tra il 1992 e il 2008, è cresciuto dell'80% (contro un 20% dei paesi “avanzati”) e la forza-lavoro industriale, tra il 1980 e il 2005, del 120%, mentre in “Occidente” è calata del 19% (19). Bisogna però tenere conto che, di solito, le statistiche ufficiali (FMI, OCSE, ILO ecc.) includono tra i lavoratori salariati anche i manager, i cui compensi stratosferici hanno continuato ad aumentare, per cui questo elemento attenua e in parte nasconde, dal punto di vista statistico, il calo effettivo della quota salariale sul reddito nazionale. Inoltre, l'esternalizzazione di alcune fasi della produzione, che spesso continuano a essere fatte esattamente dove e come si facevano prima, cambiando solo lo statuto giuridico dei lavoratori, fa sì che questi figurino ora compresi nei servizi. Anche per quanto riguarda la caduta dei salari, ci possono essere differenze tra una rilevazione e l'altra, ma, nel complesso, il dato di fondo emerge in maniera lampante (20), nonostante in molti paesi “emergenti”, a cominciare dalla Cina, una diffusa conflittualità operaia abbia strappato aumenti salariali che hanno permesso a certi settori della classe di uscire dalla povertà assoluta. Tuttavia, questi aumenti (anche notevoli, se paragonati ai livelli di partenza), non hanno migliorato significativamente il quadro di fondo. Infatti, l'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro, organismo ONU, ILO in inglese), se da una parte registra, nei paesi “emergenti” e “in via di sviluppo” un aumento, tra il 1999 e il 2010, della classe media, che passerebbe da 263 a 694 milioni di individui (ma il sospetto è che vi sia inclusa anche la classe operaia o un segmento di essa), dall'altra rileva che il settore del lavoro “fluttuante e vulnerabile” (continuamente esposto al rischio di scendere al di sotto del livello di povertà, quando non ci sia già) è passato da 1117 a 1925 milioni di persone nello stesso arco di tempo, in particolare «nelle economie a reddito basso e medio» (21).

Anche l'economia a “reddito medio-alto” della vecchia Europa - per usare il linguaggio degli organismi più su citati -, non se la passa tanto bene o, meglio, il suo proletariato, come testimoniano “tonnellate” di dati. La povertà tocca 120 milioni di persone, senza contare coloro che galleggiano faticosamente appena al di sopra di tale livello; è una povertà direttamente legata all'aumento della disoccupazione, del lavoro precario e “atipico” in genere, della cosiddetta moderazione salariale, al furto, come si diceva, del salario diretto, indiretto e differito. In Francia, la precarietà si è sestuplicata dagli anni Ottanta (il manifesto, 07/11/'13), in Italia, l'80% delle nuove assunzioni avviene sotto forma di contratti a tempo determinato o comunque “flessibile”, tanto che gli individui coinvolti sono quattro milioni circa, mentre in Germania i precari sarebbero attorno ai dieci milioni, di cui quasi otto collocati nei “minijobs” a 450 euro al mese (con integrazioni da parte dello stato) (22). Minijobs a parte, ovunque il salario che va in tasca a un lavoratore precario è inferiore di quello percepito, per la medesima mansione, da un “indeterminato”: per l'Italia, del 20-30 per cento, sia come retribuzione mensile in sé che come numero delle retribuzioni annuali, visto che «sono in genere 8 – 9 in luogo di 13» (23). Ma, ripetiamo, il problema (per la classe lavoratrice) del salario basso e sempre più insufficiente, se è particolarmente acuto per i precari, non è molto meno stringente per i “garantiti”, anche e non da ultimo nel paese considerato la locomotiva d'Europa, la Germania. Anzi, una letteratura abbondante sostiene che la competitività dell'economia tedesca non sia dovuta a incrementi di produttività innescati da investimenti massicci nel sistema produttivo, effettuati invece col contagocce, ma sostanzialmente alla “moderazione salariale” - come si diceva più indietro – in pratica, ai salari bassi e tenuti a freno. La Germania presenta dunque un quadro caratterizzato dal

permanere di considerevoli differenze dei livelli salariali della Germania Est rispetto alla Germania Ovest (fra il 30 e il 100 per cento, in tutte le professioni); infine [da] un tasso di lavoratori poveri (quelli con un salario inferiore al 60 per cento del salario mediano) che supera il 20 per cento (24).

E il congresso internazionale dei sindacati, svoltosi nella seconda metà di maggio, ha presentato un sondaggio, effettuato tra i lavoratori di diversi paesi del mondo, da cui risulta che, per quanto riguarda il reddito familiare,

uno su due non tiene il passo col costo della vita, percentuale che sale al 70 per cento in Europa. Negli ultimi tre anni, poi, oltre la metà della popolazione mondiale non è stata in grado di risparmiare (25).

D'altra parte, un rapporto dell'OIL ribadisce che in tutta Europa sono peggiorate le condizioni generali di lavoro: dai salari, appunto, alle “tutele” (diminuite, a cominciare dalla maggiore facilità di licenziamento), alla moltiplicazione delle forme di “flessibilità”, alla riduzione dei sussidi per i disoccupati, per le madri e i bambini, fino all'alterazione delle coperture offerte dalla contrattazione collettiva, a cui si contrappone l'aumento della decentralizzazione contrattuale (26).

Naturalmente, il proletariato italiano – e fasce di piccola borghesia – non è escluso da questa “catastrofe”. Per non ripeterci, rimandiamo ai numerosi lavori apparsi nelle nostre pubblicazioni e ci limitiamo a un veloce aggiornamento dei dati, tutti, ovviamente, peggiorati.

Tra il 2007 e il 2013, i disoccupati sono più che raddoppiati, passando da 1.529.000 a tre milioni e mezzo, il 13,8% della forza lavoro e, per i giovani tra i 15-24 anni, si arriva a toccare il 46% (primo trimestre 2014). L'area della “sofferenza e del disagio occupazionale”, che comprende disoccupati, scoraggiati, cassaintegrati e part-time involontario, tocca oltre nove milioni di persone, ma «probabilmente sono di più» (27); rispetto al 2012 c'è stato un aumento del 10,1% e rispetto al 2007 del 60,9%, equivalente a oltre tre milioni di individui. Il calo della massa salariale che ne deriva si riflette, ovviamente, sui consumi, diminuiti in percentuali significative, anche e non da ultimo per il settore primario, quello alimentare. Uno studio della CGIL del settembre scorso diceva che c'erano

3 milioni di famiglie (12,3% della popolazione) [che] non riescono a permettersi un pasto proteico ogni due giorni.

il manifesto, 06/09/'13

Un rapporto della Coldiretti rileva, per il 2013, un aumento del 10% - rispetto al 2012 – di coloro che hanno dovuto far ricorso alle mense pubbliche o ai pacchi alimentari, vale a dire 400.000 persone in più, il che porta la cifra complessiva al numero di 4.068.250 (il manifesto, 29/05/'14). Ultima annotazione, giusto per sottolineare, oltre che l'infamia, l'assurdità di una formazione sociale in cui il giovanilismo esteriore imperversa nella rappresentazione ideologica del mondo. I giovani sono sempre meno presenti nel mercato del lavoro, come testimoniano immancabilmente i rapporti periodici dell'Istat, mentre è in costante aumento l'occupazione nella fascia d'età tra i 55 – 64 anni, visto che in Italia, come in tanti altri paesi, è stata innalzata la soglia dell'età pensionabile. E' evidente che un lavoratore anziano non avrà mai l'energia fisica e “morale” di uno giovane, con le ovvie ricadute sulla famigerata produttività, il che conferma, una volta ancora, che, oggi, l'estorsione del plusvalore è perseguita più attraverso l'aumento della torchiatura della forza-lavoro, prevalentemente sotto la forma del plusvalore assoluto, che dell'investimento e della razionalizzazione dei processi produttivi (prevalentemente plusvalore relativo), che comunque non vengono mai meno in assoluto. L'allungamento della “pena del lavoro” riduce la quota di salario differito (la pensione), anche perché accelera il logoramento delle persone e, forse, la loro “dipartita” da questo mondo o dalla “vita attiva”, a costo di subire riduzioni notevoli dell'assegno pensionistico. Anche questo aspetto rientra nell'abbassamento tendenziale del salario al di sotto del valore della forza-lavoro che caratterizza la fase odierna del capitale.

Anche alla luce del quadro che, sia pure di corsa, abbiamo cercato di tratteggiare, le analisi e le ricette politiche del riformismo appaiono per essere nient'altro che miraggi, con l'aggravante, per il radical-riformismo, di intrappolare in quei miraggi stessi energie soggettivamente antagoniste al sistema capitalistico. Tra i numerosissimi esempi, ne prendiamo uno ossia un libro, uscito recentemente, sulla composizione della classe lavoratrice in Italia (28). Si tratta di un lavoro per diversi aspetti molto interessante, ma “catastrofico” dal punto di vista politico, appunto perché, come si diceva all'inizio, non ricollega la descrizione minuziosa della classe con le leggi fondamentali dell'accumulazione capitalistica e si serve di uno strumentario politico ancorato a epoche superate del capitalismo (per esempio, su natura e ruolo del sindacalismo) e/o che si collocano al di fuori, per non dire contro, un coerente percorso rivoluzionario. A conclusione del loro lavoro, gli autori affermano:

Ma se, come abbiamo detto, l'indice più chiaro per misurare i rapporti di forza tra le classi è la quota del plusvalore che viene estratto dal proletariato […], allora la rivendicazione più forte, più centrale, che possiamo avanzare è quella che riguarda la necessità di affermare il nostro diritto a lavorare tutti, lavorare meno e a salari più alti (29).

È lampante l'impostazione economicistica, tutta rinchiusa dentro l'orizzonte della relazione lavoro salariato-capitale, in cui inevitabilmente la questione dei rapporti di forza diventa una semplice questione di ridistribuzione della ricchezza prodotta. Ma una quota maggiore di ricchezza che va momentaneamente alla classe lavoratrice può benissimo significare una sconfitta storica della classe (30) e, a parte, si fa per dire, questo, tale visione si fonda su di un volontarismo e un velleitarismo esasperati. Come, in che modo, con quali mezzi la classe potrebbe imporre al capitale il “lavorare meno, lavorare tutti ecc.”, un “salario europeo” uniformato verso l'alto? Con una vertenza sindacale, magari diretta da un futuro, e molto ipotetico, sindacato antagonista o rosso? Se la classe avesse la forza di imporre a un sistema economico in crisi quelle “grandi rivendicazioni”, tanto varrebbe farla finita col capitalismo e porre la questione del potere politico proletario, lavorare coerentemente per esso. Oggi, è il capitale ad applicare – per così dire - lo slogan del “lavorare meno, lavorare tutti...”, del “salario europeo”, ma alle sue condizioni: più precarietà, più part-time, con salari più bassi e che tendono verso il basso, da un capo all'altro dell'Europa, e non solo. Allora, ancora una volta, il punto non è “prendere la fabbrica”, cioè gestire il plusvalore, ma prendere il potere: la meta non è dietro l'angolo, tuttavia bisogna pur mettersi in strada.

Celso Beltrami(1) Bertolt Brecht, su Madre Courage, in Furio Iesi, a cura di, Brecht, Il Castoro, La Nuova Italia, 1973, pag. 67.

(2) Karl Marx, Il Capitale, critica dell'economia politica, Libro I, settima sezione, capitolo 23, paragrafo 4. Qui, facciamo riferimento all'edizione Einaudi del 1975.

(3) K. Marx, Il Capitale, op. cit., pag. 795.

(4) K. Marx, op. cit., pag. 794.

(5) Henryk Grossmann, La legge dell'accumulazione e del crollo del sistema capitalistico, capitolo conclusivo, in Il futuro del capitalismo, crollo o sviluppo? a cura di L. Colletti e C. Napoleoni, Laterza, 1970, pagg. 464 e 468. Esistono due edizioni integrali italiane del libro di Grossmann, una della Jaca Book, 1977, e una delle edizioni Mimesis, 2010.

(6) Ester Fano Damascelli, La salute mortale. Le contraddizioni del boom americano degli anni '60, De Donato Editore, 1973, pag. 157.

(7) L'indice di Gini misura l'intensità dell'inuguaglianza.

(8) Ester Fano Damascelli, op. cit., pagg. 173–174.

(9) Ester Fano Damascelli, op. cit., pag. 169.

(10) Harry Braverman, Lavoro e capitale monopolistico. La degradazione del lavoro nel XX secolo, Einaudi, 1978, pag. 403.

La terza categoria della sovrappopolazione relativa, quella stagnante, costituisce una parte dell'esercito operaio attivo, ma con un'occupazione assolutamente irregolare. Essa offre in tal modo al capitale un serbatoio inesauribile di forza-lavoro disponibile. Le sue condizioni di vita scendono al di sotto del livello medio normale della classe operaia, e proprio questo ne fa la larga base di particolari rami di sfruttamento del capitale. Le sue caratteristiche sono massimo tempo di lavoro e minimo di salario.

Karl Marx, Il Capitale, op. cit., pag. 792

La precarietà, dal nostro punto di vista, rientra in pieno nellacategoria “stagnante”, di cui, per altro, non fanno parte solo i “cognitari”, cioè il mondo delle professioni “creative”, poiché una grossa fetta è costituita da lavoro operaio vero e proprio o lavoro assimilabile, in ogni caso, ben lontano dalla mitologia del “cognitariato”.

(12) Giusto per citare un elemento noto, negli USA l'obesità, cioè il consumo sconsiderato di cibi di qualità per lo più scadente, è diffusa soprattutto nelle classi sociali inferiori.

(13) Karl Marx, Il Capitale, Libro primo, V sezione, capitolo 15, paragrafo 2, Einaudi, pag. 640.

(14) Anche qui, a titolo d'esempio, dall'abbigliamento prodotto dagli operai e, ancora più spesso, operaie dell'Asia, alla sua distribuzione fatta dai commessi delle catene tipo Wal-Mart, fino al cibo preparato dai lavoratori dei fast-food, da due anni circa in lotta per rivendicare salari meno indecenti, cioè insufficienti.

(15) Kosta Vergopoulos, L'atroce dubbio dei liberisti, Le Monde diplomatique-il manifesto, marzo 2014.

(16) J.E. Stiglitz (in collaborazione con Mauro Gallegati), Se l'1% detta legge, Micromega, n. 3-2013, pag. 19.

(17) Il fenomeno non si è mai arrestato, anzi:

tra il 1998 […] e il 2004 […] non sono stati meno di trenta milioni i lavoratori che contro la loro volontà hanno perso il lavoro a tempo pieno e il reddito conseguente. Altri milioni sono stati spinti al prepensionamento o hanno subito forme mascherate di licenziamento […]: probabilmente in media il 7-8 per cento dei lavoratori a tempo pieno ha perso il lavoro ogni anno. Con ciò dando quasi sempre l'addio alla propria appartenenza ai ranghi della middle class. Non è stata una catastrofe repentina e di massa, come era successo con la Grande depressione degli anni Trenta. Uno shock che allora sollecitò risposte collettive e altrettanto di massa,

in Bruno Cartosio, La grande frattura. Concentrazione della ricchezza e disuguaglianze negli Stati Uniti, Ombre corte, 2013, pag. 58. Ecco un altro elemento – la gradualità della “catastrofe” abbattutasi sulla classe –, non l'unico, che aiuta a capire la mancata o debole risposta proletaria alla crisi, rispetto agli anni Trenta. Negli USA, in due, tre anni, il trenta per cento circa della forza-lavoro si trovò disoccupata; così anche in Germania e in altri paesi. E' utile ricordare che gli anni Venti in USA, anni in cui gli indici economici salivano in maniera apparentemente inarrestabile, presentavano caratteristiche simili a quelle odierne:

...a) nel periodo 1923-29 l'1% della popolazione, i più ricchi, passarono a disporre di una quota crescente del reddito nazionale, dal 13% al 19% (nel 1949 la loro quota si ridurrà al 7%); b) il reddito nazionale reale aumentò, tra il 1923 e il 1929, del 13%, ma questo aumento fu tale solo per il 7% della popolazione: l'1% che ebbe un incremento di oltre il 60%, e il 6% sottostante che lo ebbe del 23%. Per il 93% residuo della popolazione ci fu invece una relativa caduta del reddito (del 4% circa). Evidentemente buona parte degli aumentati consumi di massa (leggermente superiori all'incremento del reddito globale) si deve spiegare con l'avvenuta proliferazione delle vendite a rate,

Ester Fano, I paesi capitalistici dalla guerra mondiale alla crisi del '29, in AA.VV., La crisi del capitalismo negli anni '20, De Donato, 1978, pag. 119.

(18) Luciano Gallino, Il colpo di stato di banche e governi. L'attacco alla democrazia in Europa, Einaudi, 2013, pag. 58.

(19) Michel Husson, La formation d'une classe ouvrière mondiale [La formazione di una classe operaia mondiale], 18 dicembre 2013, in hussonet.free.fr

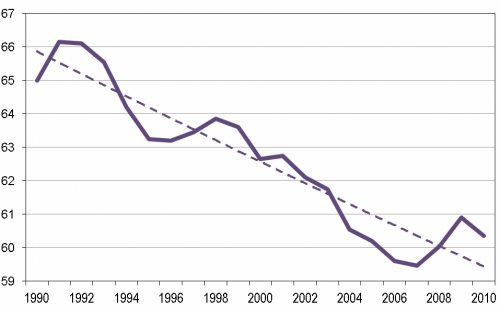

(20) Tabella da Michel Husson, cit.

(21) Rapporto ILO-OIT, in rassegna.it del 3 giugno 2013. Sempre l'OIL registra che nel 2012 i salariati nei paesi “emergenti” erano 1110 milioni, rispetto ai 470 di occupati (non specifica quanti salariati, benché siano la grande maggioranza) dei paesi “avanzati”.

(22) L. Gallino, op. cit., pag. 69, ma tutto il capitolo tratta della questione lavoro. A proposito di integrazione statale ai minijobs (nove miliardi di euro all'anno, secondo il manifesto...), non vorremmo ripeterci, ma è d'obbligo ricordare che il riformismo statale – pagato con la fiscalità generale e, dunque, le decurtazioni ai salariati – mostra in maniera palese la sua funzione di sostegno al profitto. Grazie alle integrazioni erogate dallo stato, i padroni possono tenere a un livello bassissimo, che non permetterebbe la sopravvivenza, il salario per milioni di lavoratori. Come abbiamo detto altre volte, la Speenhamland law (1795 -1834) è la nuova frontiera della modernità capitalistica (Renzi si ispira direttamente alla Germania)...

(23) L. Gallino, op. cit., pag. 58.

(24) L. Gallino, op. cit., pag. 59.

(25) Relazione in rassegna.it 19-05-2014.

(26) In rassegna.it 05-03-2014.

(27) Dati dell'Associazione Bruno Trentin, riportati dal manifesto del 29 agosto 2013.

(28) Clash City Workers, Dove sono i nostri. Lavoro, classe e movimenti nell'Italia della crisi, La casa Usher, 2014. Specifichiamo che, essendoci procurati il libro quando queste note erano in via di completamento, non abbiamo potuto leggerlo in maniera sistematica.

(29) Clash City Workers, op. cit., pagg. 201–202.

(30) Un esempio, il Biennio Rosso 1919-1920: dal punto di vista della ripartizione del valore generato nel processo produttivo, braccianti e operai di fabbrica ottennero un avanzamento notevole, cioè un ottimo contratto di lavoro, ma si lasciarono sfuggire l'occasione di rovesciare il sistema borghese-capitalistico e ciò che avvenne subito dopo è noto a tutti. La mancanza del partito rivoluzionario fu un elemento centrale in quella sconfitta epocale della classe operaia.

Prometeo

Prometeo - Ricerche e battaglie della rivoluzione socialista. Rivista semestrale (giugno e dicembre) fondata nel 1946.

Prometeo #11

Inizia da qui...

ICT sections

Fondamenti

- Bourgeois revolution

- Competition and monopoly

- Core and peripheral countries

- Crisis

- Decadence

- Democracy and dictatorship

- Exploitation and accumulation

- Factory and territory groups

- Financialization

- Globalization

- Historical materialism

- Imperialism

- Our Intervention

- Party and class

- Proletarian revolution

- Seigniorage

- Social classes

- Socialism and communism

- State

- State capitalism

- War economics

Fatti

- Activities

- Arms

- Automotive industry

- Books, art and culture

- Commerce

- Communications

- Conflicts

- Contracts and wages

- Corporate trends

- Criminal activities

- Disasters

- Discriminations

- Discussions

- Drugs and dependencies

- Economic policies

- Education and youth

- Elections and polls

- Energy, oil and fuels

- Environment and resources

- Financial market

- Food

- Health and social assistance

- Housing

- Information and media

- International relations

- Law

- Migrations

- Pensions and benefits

- Philosophy and religion

- Repression and control

- Science and technics

- Social unrest

- Terrorist outrages

- Transports

- Unemployment and precarity

- Workers' conditions and struggles

Storia

- 01. Prehistory

- 02. Ancient History

- 03. Middle Ages

- 04. Modern History

- 1800: Industrial Revolution

- 1900s

- 1910s

- 1911-12: Turko-Italian War for Libya

- 1912: Intransigent Revolutionary Fraction of the PSI

- 1912: Republic of China

- 1913: Fordism (assembly line)

- 1914-18: World War I

- 1917: Russian Revolution

- 1918: Abstentionist Communist Fraction of the PSI

- 1918: German Revolution

- 1919-20: Biennio Rosso in Italy

- 1919-43: Third International

- 1919: Hungarian Revolution

- 1930s

- 1931: Japan occupies Manchuria

- 1933-43: New Deal

- 1933-45: Nazism

- 1934: Long March of Chinese communists

- 1934: Miners' uprising in Asturias

- 1934: Workers' uprising in "Red Vienna"

- 1935-36: Italian Army Invades Ethiopia

- 1936-38: Great Purge

- 1936-39: Spanish Civil War

- 1937: International Bureau of Fractions of the Communist Left

- 1938: Fourth International

- 1940s

- 1960s

- 1980s

- 1979-89: Soviet war in Afghanistan

- 1980-88: Iran-Iraq War

- 1982: First Lebanon War

- 1982: Sabra and Chatila

- 1986: Chernobyl disaster

- 1987-93: First Intifada

- 1989: Fall of the Berlin Wall

- 1979-90: Thatcher Government

- 1980: Strikes in Poland

- 1982: Falklands War

- 1983: Foundation of IBRP

- 1984-85: UK Miners' Strike

- 1987: Perestroika

- 1989: Tiananmen Square Protests

- 1990s

- 1991: Breakup of Yugoslavia

- 1991: Dissolution of Soviet Union

- 1991: First Gulf War

- 1992-95: UN intervention in Somalia

- 1994-96: First Chechen War

- 1994: Genocide in Rwanda

- 1999-2000: Second Chechen War

- 1999: Introduction of euro

- 1999: Kosovo War

- 1999: WTO conference in Seattle

- 1995: NATO Bombing in Bosnia

- 2000s

- 2000: Second intifada

- 2001: September 11 attacks

- 2001: Piqueteros Movement in Argentina

- 2001: War in Afghanistan

- 2001: G8 Summit in Genoa

- 2003: Second Gulf War

- 2004: Asian Tsunami

- 2004: Madrid train bombings

- 2005: Banlieue riots in France

- 2005: Hurricane Katrina

- 2005: London bombings

- 2006: Comuna de Oaxaca

- 2006: Second Lebanon War

- 2007: Subprime Crisis

- 2008: Onda movement in Italy

- 2008: War in Georgia

- 2008: Riots in Greece

- 2008: Pomigliano Struggle

- 2008: Global Crisis

- 2008: Automotive Crisis

- 2009: Post-election crisis in Iran

- 2009: Israel-Gaza conflict

- 2006: Anti-CPE Movement in France

- 2020s

- 1920s

- 1921-28: New Economic Policy

- 1921: Communist Party of Italy

- 1921: Kronstadt Rebellion

- 1922-45: Fascism

- 1922-52: Stalin is General Secretary of PCUS

- 1925-27: Canton and Shanghai revolt

- 1925: Comitato d'Intesa

- 1926: General strike in Britain

- 1926: Lyons Congress of PCd’I

- 1927: Vienna revolt

- 1928: First five-year plan

- 1928: Left Fraction of the PCd'I

- 1929: Great Depression

- 1950s

- 1970s

- 1969-80: Anni di piombo in Italy

- 1971: End of the Bretton Woods System

- 1971: Microprocessor

- 1973: Pinochet's military junta in Chile

- 1975: Toyotism (just-in-time)

- 1977-81: International Conferences Convoked by PCInt

- 1977: '77 movement

- 1978: Economic Reforms in China

- 1978: Islamic Revolution in Iran

- 1978: South Lebanon conflict

- 2010s

- 2010: Greek debt crisis

- 2011: War in Libya

- 2011: Indignados and Occupy movements

- 2011: Sovereign debt crisis

- 2011: Tsunami and Nuclear Disaster in Japan

- 2011: Uprising in Maghreb

- 2014: Euromaidan

- 2016: Brexit Referendum

- 2017: Catalan Referendum

- 2019: Maquiladoras Struggle

- 2010: Student Protests in UK and Italy

- 2011: War in Syria

- 2013: Black Lives Matter Movement

- 2014: Military Intervention Against ISIS

- 2015: Refugee Crisis

- 2018: Haft Tappeh Struggle

- 2018: Climate Movement

Persone

- Amadeo Bordiga

- Anton Pannekoek

- Antonio Gramsci

- Arrigo Cervetto

- Bruno Fortichiari

- Bruno Maffi

- Celso Beltrami

- Davide Casartelli

- Errico Malatesta

- Fabio Damen

- Fausto Atti

- Franco Migliaccio

- Franz Mehring

- Friedrich Engels

- Giorgio Paolucci

- Guido Torricelli

- Heinz Langerhans

- Helmut Wagner

- Henryk Grossmann

- Karl Korsch

- Karl Liebknecht

- Karl Marx

- Leon Trotsky

- Lorenzo Procopio

- Mario Acquaviva

- Mauro jr. Stefanini

- Michail Bakunin

- Onorato Damen

- Ottorino Perrone (Vercesi)

- Paul Mattick

- Rosa Luxemburg

- Vladimir Lenin

Politica

- Anarchism

- Anti-Americanism

- Anti-Globalization Movement

- Antifascism and United Front

- Antiracism

- Armed Struggle

- Autonomism and Workerism

- Base Unionism

- Bordigism

- Communist Left Inspired

- Cooperativism and Autogestion

- DeLeonism

- Environmentalism

- Fascism

- Feminism

- German-Dutch Communist Left

- Gramscism

- ICC and French Communist Left

- Islamism

- Italian Communist Left

- Leninism

- Liberism

- Luxemburgism

- Maoism

- Marxism

- National Liberation Movements

- Nationalism

- No War But The Class War

- PCInt-ICT

- Pacifism

- Parliamentary Center-Right

- Parliamentary Left and Reformism

- Peasant movement

- Revolutionary Unionism

- Russian Communist Left

- Situationism

- Stalinism

- Statism and Keynesism

- Student Movement

- Titoism

- Trotskyism

- Unionism

Regioni

Login utente

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.